[作者简介] 孟凡君(https://orcid.org/0000-0003-0032-5246),男,浙江大学传媒与国际文化学院讲师,文学博士,主要从事认知神经美学、马克思主义美学研究。

在认知神经美学的视域下,美感是以认知神经机理为基础,贯穿个体身心意识和社会意识的系统化存在。美感作为一个复杂的整体心理系统,对基本原理的探究很难毕其功于一役。我国认知美学与西方神经美学在美感研究的细部层层深入,推进了美感的内在认知神经机理方面的研究。泽基是“神经美学”概念的提出者。结合实验论证与艺术作品分析,他在这个交叉领域针对诸多具体美学概念、美学现象进行了细致的阐释。泽基关于抽象、本质、概念、含混等基本问题的神经机理的论述,对理解意象、幻象等美学基本范畴具有启示意义,但也存在不足。从整体来看,以美感的脑神经机理为核心的西方神经美学在不断获得对美感基本原理的突破的同时,并不能脱离社会意识系统,而中国古典意象对抽象、概念这类神经科学分析的范畴具有极大的启发意义。由此,以认知神经美学为原点,建构整体化的美感体系势在必行。

Cognitive neuroaesthetics is an emerging crossing branch of science and humanity that combines Western neuroaesthetics with Chinese cognitive aesthetics. The latest achievements of cognitive neuroscience, cognitive psychology and neuroscience are sources of inspiration to aesthetic research, especially to the material substrate for understanding the classical category of aesthetics. Cognitive neuroaesthetics provides a pivot for comparing and analyzing the imagery in classical Chinese aesthetics and the illusion in contemporary aesthetic category. There is a possibility of multiple comparisons between the two in terms of brain abstraction, sensory perception and cognitive-emotion processing. By contrast, imagery, a classical Chinese concept, is of great hermeneutic value to contemporary Chinese and Western aesthetic phenomena. Illusion, as a contemporary aesthetic concept, continues to enlighten future aesthetic emotion.

Semir Zeki, the founder of neuroaesthetics, combines the study of neurons, neurotransmitters, and functional brain areas with artistic creation and appreciation, and provides a thorough analysis of neuroscience in interpreting the artworks of Cézanne, Gauguin, Picasso, Magritte, Malevich, Duchamp, etc. Zeki offers an in-depth analysis of key concepts — essential, ideal, inherited concept, acquired concept, ambiguity, perception, micro-consciousness, neurons, modular and functional brain areas. The analysis is a key inspiration to understanding imagery and illusion.

Neuroaesthetics and cognitive neuroaesthetics serve to reveal the similarities and differences between imagery and illusion. Based on the aesthetic and objectification process of brain abstraction and sensory perception, imagery and illusion undergo the same process of information processing in the brain, including perceptual processing, memory processing and cognitive-emotion processing. Their difference lies in the fact that the object of imagery processing is an objective image in history and in reality, which is original, constant, unfinished and ambiguous; the object of illusion-processing and presentation is the potential possibility in reality and in the future, with a stress on human existence which is abstract, novel, evolutionary and utopian. Therefore, the two categories reveal different interests in aesthetic emotion.

The microscopic exploration of an aesthetic material substrate by cognitive neuroaesthetics is inseparable from influencing factors in social history. The generation of aesthetic emotion is bound to be swayed by factors such as the historical practice of macroscopic politics and economics, the evolution of living beings, and the customs and institutions of collective organizations. Therefore, the reductive discussions of neuroaesthetics must be combined with philosophical thinking or with social, historical realities. Taking the analysis of classical Chinese imagery and contemporary aesthetic illusion as an example, a holistic approach to aesthetic study is necessary and it promotes the development of aesthetics and neuroscience. As Zeki puts it, neuroaesthetics does far more than borrowing from the latest science — the thinking style and main categories of aesthetics should also be able to boost neuroscience with the exploration of the principles of love, creativity and happiness and the understanding of the relationships between language, images and intentions.

20世纪90年代以来, 西方诞生了“ 神经美学” (neuro-esthetics)[1]2, 中国诞生了认知美学。两者的共同特征是借助神经科学、认知心理学的实证化结论, 来寻求对美学基本问题的科学阐释; 同时, 运用艺术审美的独特规律反思神经科学与认知心理学的基本原理。近10年来, 认知美学和神经美学逐渐合流, 可合并称为认知神经美学。

作为一个新兴学科, 认知神经美学的研究思路和研究方法是比较明晰的。具体来看, 一条路径是通过心理实验、神经实验来测量审美心理机制, 另一条路径是运用心理学、认知神经科学的主要结论来分析美感的科学规律。西方侧重实验, 常常运用前一种路径; 中国侧重哲学、美学分析与既定科学结论的结合, 常常采用后一种路径。中西两种研究路径源于研究者的学科背景差异。西方研究者多来自信息科学、心理学、神经科学等领域, 我国研究者则主要来自对美感科学规律进行执着追求的美学领域。当前, 无论在中国还是在西方, 都呈现出研究者学科背景交叉融合的趋势。传统的哲学、美学、艺术史研究者开始关注实验和科学的方法, “ 并认识到哲学理论的建设者有责任确保其观点与最新的科学研究保持一致, 甚至获得其大力支持” [2]12; 神经美学、心理学美学研究者也在寻求与传统美学和艺术的对话。这样一种趋势使得该学科域的基本目标逐渐明朗, 研究成果逐年增多。

认知神经美学的学科渊源在于近代实验心理学。对审美心理现象进行科学的解释是其主要目标, 具体包含以下主要内容:日常生活中的一般心理过程(如动机、需要、感知觉、认知、情感、学习、记忆、想象等)与美感的关系, 审美发生时大脑的认知神经机制、大脑的信息加工流程、审美的认知情感模式等, 经典美学范畴(如审美判断力、有意味的形式、含混、意象、幻象、内在感官等)的认知科学机理, 认知神经美学规律与人工智能的结合。以上目标有的已经取得一些进展, 有的仍处在探索之中。

自20世纪90年代初以来, 神经美学已经走过将近30年的发展历程, 详细地考察既有研究成果及其不足对推进当代美学发展无疑具有重要意义。“ 神经美学” 概念的提出者泽基的探索路径是比较清晰的, 具体成果也具有较大的启示价值。近年来, 关于泽基的研究逐渐增多, 我们有必要对其神经美学思想进行总结, 借助其有效部分推进我国美学研究的发展。

泽基神经美学研究开始于1994年《动态艺术》一文。之前, 他的研究对象主要是视觉脑的功能性分区、定位及相互关系, 大脑颜色中心、视觉运动中心等功能专属区成为其主要关注对象, 这些研究也成为后来研究艺术与美学的重要先行基础。1994年以后, 泽基主要转向了艺术与审美的脑神经基础研究, 于1999年出版了《内在视觉:探寻艺术和大脑》(或译为《脑内艺术馆:探索大脑的审美功能》), 2004年出版了《探寻本质》(与Balthus合作, 法文版), 2009年出版了《大脑的辉煌与悲怆:对于爱情、创造力以及人类幸福的求索》。

泽基的神经美学秉持着一个核心观念:伟大的艺术家都是神经学家, 他们懂得人类的心智和头脑, 但不理解其中的规律。而神经美学的主旨就在于理解艺术和审美活动的神经生物基础, 进而探讨审美如何以及在哪里发生[1]1-2。毫无疑问, 这是一项艰巨但富有开创性的工作。泽基以神经科学的基本原理和主要结论为出发点, 结合大量的艺术作品进行分析, 使原本复杂深奥的美学概念和艺术欣赏过程得到了比较清晰的科学说明。对泽基神经美学思想进行体系化分析、解读, 是我们批判地理解神经美学的前提。

(一) 泽基神经美学的基本框架

神经美学的诞生源自西方实验美学的科学实证传统。随着实验技术的发展, 实验美学不断获得新的动力。事件相关电位(ERP)、脑电图(EEG)、脑磁图(MEG)、功能性核磁成像(fMRI)、正电子发射扫描(PET)等技术的诞生, 为用实验测量审美发生时的神经生物状态提供了可能。同时, 神经美学的诞生还源自神经生物科学的飞速发展, 神经生物科学在探索感知觉、记忆、时空观念等神经心理现象和诸如阿尔茨海默病等神经病理现象的过程中, 自然要对人类的认知、情绪、意识等复杂问题进行探析。审美现象就自然而然地成为这种探索的延伸。

1.从神经元细胞到功能专属区

无论是实验美学还是认知神经科学的发展需要, 对审美的神经生理现象的探索都已经有近30年的时间。总的看来, 作为一项科学实证化的还原性研究, 审美的神经生理基础主要在于探索影响美感的具体神经生物载体。还原式研究以探寻微观的物质实存为基本目标, 在这个目标的指引下, 神经美学研究者在神经网络、神经机制建模、功能脑区和具体类型的神经元方面不断取得突破。

泽基的研究起始于视觉脑皮层的功能区。20世纪80年代至90年代, 泽基的主要研究对象在于视觉脑区V1、V2、V3、V4、V5五个功能区及其相互关系。随着技术进步, 他明确了每个功能区中发挥作用的细胞类型, 例如颜色细胞、运动细胞、形状细胞、方向选择细胞等。神经科学方面取得的成果显示, 他的神经美学探索采取从事物的本质到视觉模组性(modular)功能, 从感受野到神经细胞, 从神经细胞再到功能专属区、平行信息加工系统的顺序。单一细胞的神经功能对我们感知艺术作品的审美形式是具有重要价值的[1]119-122, 进而言之, 它们是审美发生的必要条件。

单一细胞的基本功能构成了大脑抽象认知能力的基础, 但即使在欣赏马列维奇、康定斯基的极简绘画作品时, 我们也不能认为只有单一细胞在发挥作用。分辨颜色的细胞群、识别形状的细胞群都在发挥作用, 因而细胞集群构成了大脑皮层的功能专属区, 它们分别负责一种视觉属性, 如颜色、形状、运动、深度等等[1]59-61。

每个功能专属区不仅具有信息识别能力, 还具有意义初加工的能力。由此, 泽基认为“ 看见即是理解” , 其神经生物学依据就在于功能专属区在同步进行信息和意义加工[1]63。泽基提出, 在单一功能细胞的基础上, 功能专属区具有审美加工的模组性功能, 具体地说, 审美本身就是模组性的[1]63。事物具体属性的审美模组性具有恒定性, 因而审美反应、审美判断具有较好的稳定性、互通性。

2.从平行信息加工系统(微意识)到感知整合

在功能专属区的讨论过程中, 存在许多有待解决的问题, 如不同属性的功能专属区之间的关系是怎样的, 时间顺序存在怎样的秩序, 空间位置是怎样相互联系的。对这些问题, 泽基从神经实验入手, 得出了相对稳定的结论。

首先, 各个视觉功能专属区围绕V1区, 具有独立的空间位置。不同功能专属区之间是平行关系, 平行地展开信息加工过程。参与到平行加工过程中的各个功能专属区, 泽基称之为平行信息加工系统。在信息加工反应时方面, 颜色信息比形状信息用时更短, 形状信息比动作信息用时更短, 颜色比动作的觉察时间早60— 80毫秒。这个反应时对日常生活经验来说是极短的, 因而难以察觉。泽基借助神经实验观察到了这种差别。

各种不同的视觉属性在平行信息加工系统内被分别加工, 它们之间并不存在明显的相互整合的迹象。在神经实验中, 暂时也无法找到各种视觉属性相互整合的中心机制。由此, 泽基认为平行信息加工系统产生了相应的微意识, 各种微意识之间有着高度的相互独立性。我们之所以能够得到关于某物的感知成像, 不是因为信息加工与感知系统被相互整合在一起, 而是因为加工与感知系统活动所产生的微意识被整合在了一起[1]67。微意识的整合过程超出了泽基神经实验的考察范围, 他引用康德的论述, 推断出“ 统一的意识是许多经验意识的综合……与经验意识(微意识)相比, 所有知觉只有通过语言和交流才可以抵达” [3]32。知觉与感觉紧密联系, 不可分开, 感知觉形成的过程即加工与感知系统的活动和微意识整合的过程, 而只有借助语言和交流, 感知觉自身才清晰起来, 即在信息加工中整合了微意识, 形成了意识状态①(① 平行信息加工系统是各个功能专属脑区的集合, 每个功能专属脑区产生的微意识常常处于不被觉察的状态, 大脑整合微意识, 形成意识状态。参见[英]萨米尔・ 泽基《大脑的辉煌与悲怆:对于爱情、创造力以及人类幸福的求索》, 孟凡君译, 张旭东校, (北京)人民出版社2017年版, 第32页。)。

3.从抽象、本质、理念、先天大脑机制(概念)到后天综合性大脑经验加工(概念)

除了从神经生理加工机制、神经生物实验的层面展开论述, 泽基还注重神经生物基础与经典美学范畴的结合。在其神经美学体系中, 抽象、本质、理念、概念、恒定性、含混等哲学、美学概念与神经科学实验结论相伴而行。这主要是因为:神经科学远未建立起独立的术语体系, 例如神经反应的时间单位、神经元的空间定位坐标系、神经元集群属性的表达方式等等; 另外, 神经美学对美学问题、艺术欣赏的分析无法跳出传统美学的发展轨道而自建一套话语体系。而诉诸其他学科的话语体系, 借助其他学科的思维方法和主要成果, 则会带给相关知识域以新的有效理解。

神经信息加工过程的稳定性造成了我们对事物、场景、属性等客观存在的恒定性判断。比如, 水是透明的, 天是蓝色的, 人是直立行走的、劳动的, 日常感知经验赋予了事物恒定的属性。本质即事物与认知之间稳定的神经信息关联。事物并非仅有一种本质, 本质的叠加与复合构成了关于事物的整体理念。因而, 从神经学角度看, 理念是属性基础上的种的区别性特征的集合, 是对以殊相特征为基础的共相性质的概括。本质、理念都具有高度的恒定性。它们在人类的知识体系中传承, 在人脑中生成。其中有些部分过于稳定, 构成了遗传性特征, 成为先天具有的大脑属性, 泽基称之为先天概念。随着生活经验的丰富, 先天概念不断自我修正、演变, 进而形成了综合性的后天概念。后天概念随着经验阅历而变迁, 永远达不到稳定的终点, 这就成为泽基提出的大脑的创造力之源。当然, 大脑的概念演变机制不可预测, 所以人类的爱情、幸福以及辉煌成就多种多样, 而所有的痛苦、不幸和悲怆也正好与之相对。

审美与艺术活动是这种大脑机制运行过程的典型表现, 审美与艺术活动及其大脑机制共同为人类的情感与伦理进化提供丰富的选择。在先天大脑概念的稳定性和后天大脑概念的演化过程中, 人类的情感保持着聚合性和发展性的特征。如审美意象的稳定性决定了一个群体、一个民族或一个国家的内部情感聚合力; 而审美幻象则是在基本先天概念之下的审美变体, 它保证了自由选择与美好生活的多种可能性。

(二) 泽基神经美学的启示意义

泽基与当代神经美学学者以及早先的实验美学家们一样, 其目标来源于一种求真的好奇心。对于变幻莫测的艺术现象、生活现象及自然现象, 一探其背后的运行规律, 这种行为本身会给人类带来愉悦感。探索能力则随着生产力的发展而不断提升。柏拉图、康德对美和判断力的思考是一种思辨方式, 费希纳等神经美学学者的探索则代表了另一种方式。哲学依靠纯粹的思考力, 通过彻底的追问来解决“ 在” “ 知” “ 思” 等问题; 实验美学、心理学借助实验测量的方法, 来探查“ 在” 的方式、“ 知” 的规律以及“ 思” 的原则等问题。泽基神经美学大体上基于这样一种背景而开展了相关研究和讨论。

1.寻找美感产生的必要条件

泽基反复强调, 神经美学得出的结论绝无意于将丰富鲜活的艺术和审美现象归结为一堆僵硬死板的公式。在千万种解答美学问题的方法之中, 神经科学比较合适, 它直接研究视觉的规律, 颜色、形状、运动这些视觉对象的规律恰恰是艺术创作与欣赏的基本条件。

在《内在视觉》中, 泽基凭借对视觉脑功能分区的精细研究, 比较全面地分析并品评了西方现代派绘画的认知神经基础。比如, 立体主义绘画追求形体恒常性及其失败①(① 泽基认为, 事物的本质在于人与事物属性之间存在稳定的认知连接, 连接路径不止一条, 无数条本质认知路径构成了事物的恒常性。参见Zeki S., Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain, New York: Oxford University Press, 1999, p.54。), 野兽派画家运用不同于物体本来颜色时, 欣赏者V4区及中额回的反应[1]201, 毕加索与同步视觉[1]52, 蒙德里安与方向神经元细胞[1]114-115, 尼柯达、丁格力不自觉地寻找到并创作出能够激活V5区的动觉艺术(kinetic art, 亦可译为动态艺术、机动艺术)作品[1]160, 等等。艺术创作是无可穷尽的, 解释的方案也是无可穷尽的。有限的解释方案本身也不是完全充要的。泽基明智地将神经美学研究所得定位在美感发生的必要条件上, 这是可以接受且有启发价值的。

近年来, 泽基对纯审美脑区进行了相关探索, 分析了知觉判断(愉悦的)与情感判断(审美的)作为平行系统的相互关系[4]1413, 并且提出了眶额叶皮层是审美判断的核心部位, 讨论了“ 有意味的形式” 在认知神经科学视野中应当修正为“ 有意味的组构” [5], 分析了语义背景对审美判断和审美价值的影响[6]以及优美与崇高的神经生物学基础[7]等。这些主题无疑更加接近审美判断本身的核心区域, 体现出探索审美判断的充分条件的野心。虽然遇到各种质疑, 有些观点也还不能确定是否成立, 但这些探索过程本身已经给我们带来诸多启示。

2.寻求美感神经基础与基本美学范畴的对接

大部分欣赏者在欣赏艺术作品时会产生认知判断及情感反应, 但是一般不会去深究产生如此认知、情感的深层原因, 更不会考虑这个过程中的大脑运行机制。这项任务留给了美学与艺术研究者。美学研究、艺术评论有时被指责为没有客观标准的观点言说, 可为了澄清或开脱这种批评本身而去借用科学的方法与结论并无意义。神经美学的诞生是一个自然而然的过程[8]69, 即美感研究的自然化需求与认知神经心理研究走向美感化的相互结合。因而, 美感的神经基础分析与美学史基本范畴的结合也是自然而然的。在一门学科知识的边界上, 另一门学科展现出了一种吸引力, 两个或多个学科彼此呈现出这种吸引力时, 学科融合就会自然而然地产生。美学的核心是情感问题, 认知科学、神经心理学的极限是人类的情感、意志等问题, 共同的关注对象自然会把相关的学科域联合起来。

例如, 泽基对“ 含混” 的分析直接以神经科学方法为主要路径, 以具体艺术作品为分析对象。他认为:

含混不应该看作是伟大的艺术作品的一个特征, 而是大脑获取知识的功能属性, 艺术家利用这种属性实现崇高效果, 丰富其作品含义。同样, 观赏者使用这种潜力来进行不同理解, 因而增强了他或者她对作品的体验。[3]56

大脑之所以具有含混的机能, 能够产生含混的效果, 有两个原因。其一, 大脑的本质节点(essential node)①(① “ 节点是视觉通路上的一个驿站, 如V4、V5区, 或者是通路上的专属分区……当一个节点的活动需要一种意识关联时, 它就变成了本质节点。” 参见[英]萨米尔・ 泽基《大脑的辉煌与悲怆:对于爱情、创造力以及人类幸福的求索》, 孟凡君译, 张旭东校, (北京)人民出版社2017年版, 第62-63页。)在不同时刻会产生不同的微意识状态, 不同的本质节点上会产生更多不同的微意识, 微意识整合为统一意识的时候, 制约因素来自多种不同的高级皮层区, 微意识的复杂性与制约因素的多源性导致大脑对特定刺激物产生了多种不同的含混判断。“ 因而, 大脑含混和不稳定的系统, 在其不恒定性方面是高度稳定的。” [3]78其二, 从纯粹生物学角度看, 含混是人作为高等生物应对客观外物、环境变化的一种适应性、保护性的本能。“ 如果大脑不能够给刺激物投射出两种以上阐释, 就会陷入危险境地。” [3]56例如, 如果一个人对喜欢的异性的微笑只解读为亲昵行为的暗示, 他将马上遇到大麻烦。如果能够把这种微笑理解为其自身的优雅、善意的礼貌或者平和的处事态度等等, 他就会更从容地面对生活环境。

含混作为英美新批评派的重要理论范畴, 肯定了文学语言的多义性与复合性的重要性。在文学语言之外的视觉图像语言中, 含混同样具有重要的作用, 泽基的论述给含混以充分的正名, 同时又深入分析了其认知神经生物基础。

除了含混, 泽基对恒定性、未完成性、完美、爱的共同体、有意味的形式、审美判断等诸多美学概念都有立足于神经生物学的分析。在神经生物基础与美学基本范畴的深度融合中, 美学和神经科学都向前迈进了一小步。

(一) 含混、意象和幻象的关系

ambiguity可以译为含混、暧昧、朦胧、模糊、多义性等。回到美学史与文学理论史, 首先对含混现象给予高度重视的是英美新批评派。威廉・ 燕卜荪在《朦胧的七种类型》一书中分析了语义含混的原因和审美效果:“ 一个词语可能有几个不同的意义, 它们互相联系, 互相补充, 不可截然分割开来; 这几种意义也可能结合起来, 使这个词意指一种关系或一种过程。这是我们可以不断使用的一个尺度。‘ 朦胧’ 一词本身可以指你自己的未曾确定的意思, 可以是一个词表示几种事物的意图, 可以是一种这种东西或那种东西或两者同时被意指的可能性, 或是一个陈述有几重含义。” [9]7此外, 燕卜荪还列举了诗歌中语义含混的六种类型。贡布里希在《艺术与错觉》中列举了各种多义性(含混)的图像来证明客观世界与绘画之间的微妙关系, 创作者只有凭借“ 探究之心” (inquiring mind)而非“ 纯真之眼” (innocent eye), 才懂得如何探查视觉多义性即含混(多义性)的机制[10]330。

从狭义层面看, 含混是英美新批评派提出的独特的语义审美原则。从广义层面看, 在不同的艺术门类中, 含混可以是语义性的, 也可以是图像性的, 而意象和幻象作为审美过程和审美对象一般都侧重于视觉艺术类的含混。除了作为一种审美现象, 含混还关涉着艺术创作者、接受者以及艺术文本本身之间相互作用的审美发生机制问题。在这个意义上, 含混不仅是一种审美现象, 更是一种审美机制。此时, 含混是意象与幻象审美效果得以实现的保障性机制。具体来说, 认知神经美学从审美发生的神经生物层面对含混的认知神经机制进行了阐释。

含混是大脑处理神经生物信息的一种机制, 它在审美和艺术领域却带来了无比丰富的审美效果, 甚至成为一种审美原则。含混多义性成为大部分艺术作品的基本审美特征。从一般审美经验来看, 含混主要源自感知成像的丰富性及其与语义的多重交织关系。含混现象与感知觉加工、感知成像、微意识、意识、先天概念、后天综合概念等神经生物范畴的联系, 对我们理解意象、幻象的神经生物学机理及审美价值具有重要的启示意义。

(二) 意象与幻象作为基本美学范畴的主要内涵

意象是中国美学的重要范畴, 幻象是走向融合的中西现代美学的重要范畴。将两者对比研究存在诸多困难, 但在含混感知成像层面, 两者产生了关联。对于这两个相互关联却关系复杂的基本美学范畴, 有必要先澄清一下其核心语义。

关于意象及其创构, 当代美学学者进行了总结概括。叶朗认为, 审美意象是一个完整的、充满意蕴和情趣的情景交融的世界, 在审美活动中生成[11]61; 朱志荣认为, 主体在瞬间感物动情, 以心映照外物, 既体悟到外在物象, 又透过外物体悟到心, 从中观照到自我的本性, 物我贯通, 意象遂得以创构[12]。总体来看, 意象是物象、情趣、情感之间交融贯通的含情之景。

关于幻象及其作用, 西方学者和中国学者都给出了评析。拉康将幻觉等同于想象的功能, 在精神分析临床经验的技术方面和在心理发展的不同阶段构成客体时发挥作用[13]231-232, “ 分析” 在两个躯体之间“ 建立起幻觉的交流, 在这交流中分析者教会主体将自己作为客体来把握。主体性在那儿归入了假象(illusion)的一边而得到接受” [13]294; 贡布里希全面梳理了西方绘画史上各个层面上的错觉现象, 进而认为“ 艺术语言的真正奇迹并不是它能帮助艺术家创造真实错觉(幻象), 而是在一个伟大的艺术家手中, 图像具有半透明性。在教我们重新观看可见世界时, 伟大的艺术家给予我们仿佛已洞察不可见的内心王国的错觉(幻象)” [14]329。王杰认为, 审美幻象是一个蕴含着无数审美变形的可能性的现实对应物, 它来自社会生活中深刻而内在的矛盾, 作为个体与环境相互沟通、与群体相互交流的媒介, 可以在对其进行批判中重构理论, 发挥美学的建设性作用[15]3。具体来说, 幻象是审美变形的产物, 是个体与群体、环境之间进行交流互动的中介性工具。

从以上论述来看, 意象强调物我同在的整体性, 情景交融的贯通性; 幻象侧重物我映像关系的变形性, 内外交流的中介性。两者以核心语义为中心, 辐射出一个庞大的知识域, 如幻象还包括幻觉、妄想、魅影、憧憬等整个语义家族的诸多成员。实证化的分析与探讨主要沿着感知觉成像的路径, 即意象与幻象得以生成的神经生理基础, 开展相关的讨论。关系较远的部分不能全部纳入考察范围。

(三) 意象与幻象的神经生物基础

美学与艺术范畴中的“ 象” 作为一个整体化的审美对象, 不同于认知神经科学的抽象、感知成像的“ 象” , 但以后者为生理心理基础。认知神经科学的象是客观事物在神经生物系统中的映射, 可以还原为神经生物功能的具体表达, 如具体的颜色、形体(形状)、空间位置等。象的每一种具体属性都是大脑抽象功能的产物, 抽象功能以大脑皮层的功能专属区及特定种类的神经元为基础。因而, 象就成为经过感知觉精细加工的神经信息化存在, 它既不是客观存在的物, 也不是主观的感知过程本身, 而是以后者作用于前者, 前者引导着后者产生的神经生物信息的前语言意识阶段的感知成像为基础的。

意象和幻象作为美学与艺术范畴中的象都是认知神经科学的象的衍生物。神经科学的感知成像进一步关联高级认知情感系统, 于是生成了意象和幻象。意象与幻象又有不同。

意象是形与意(意识)、知与情的融合。意象通过感知成像获得了形, 又摆脱了具体的形体, 向意演进, 却还没有抵达言的阶段。“ 脱有形似, 握手已违” [16]6就是意象的存在状态, 似是而非, 可感知又捕捉不到。意象有形却超越实体, 意象含“ 意” 却非一成不变的语言符号, 其实是认知神经科学中感知成像与意识状态之间的缝隙造成的。从象到意, 需要有言作为引导, 而言本身作为先天概念的一种方式却不是清晰存在于神经生物系统之中的, 它有多层级多角度的诱发性。言对意的引导性, 意对象的引导性, 犹如一种精神意向性追溯, “ 乘之愈往, 识之愈真” [16]7, 一种意象一旦在符号语言中得以确立, 随着后世的不断追思, 意象的纤微细节愈显, 整体形象愈加真切。杨柳、雨雪、明月、秋风、木叶……古典意象是在无数次的后世追溯中真切起来的。后人望明月、折杨柳、立秋风、目送斜阳与木叶, 心中都不只是眼前的物象, 而是在文化传统中借助诗言不断回溯至古典的意与情。这种回溯式的仪式不断累积, 凝结成水晶一样的古典意象。此时, 意象超脱了客观物象与感知成像, 在言、意、情的导引中, 凝结为一种有如水晶般剔透的古典文化符号。

幻象是在与思、欲和真的交互中产生的。意象受到意(意识)与言的引导, 获得相对的稳定性; 幻象受到欲与思的引导, 不断衍生出感知成像的各种变体。欲与思本身也是一种意识。意象之意是先天概念化的稳定的某种意, 幻象之意(欲与思)是后天综合概念不断生成的不稳定的意。人无法忍受单一颜色、凝滞时空、存在空虚[17]序言, 因而本能地需要超越客观世界的单纯形式状态、封闭自我状态、意义失落状态。在改变中寻求超越, 在超越中寻求发展, 这是人类的生物性也是社会性本能。求变与超越有神经生物基础作为支撑, 是一种神经细胞自身追求活跃、追求变化的本能[18]95-97。上文在分析含混的生成原因时提到, 同一本质节点上可能存在不同的微意识状态, 不同本质节点上存在更多的微意识状态, 微意识之间整合为统一意识时, 受到的制约因素来自高级脑区。高级脑区中的综合概念进行信息加工时, 遵循着流畅性、陌生性、统一性、复杂性等思维规则和其他“ 高级指令” 。它们之间有些时候看起来是相互矛盾的, 在循环往复地作为基本规则的过程中, 整体上服从人类的最优化生存发展原则, 即幸福原则。幻象是在这些原则指导下诞生的感知成像的变体。幻象经过自然选择、文化选择, 最终留存下来成为文化意象, 以固定的文化符号形式进入文化记忆, 如同化石一样。

从未来时空角度看, 幻象是“ 在” 自身的精神变体, 是“ 非在” 的精神现实。客观物象作为触媒, 经过感知系统折射出幻化的光谱, 幻象是一束“ 簇丛” 。人的欲望和意志向着最有利于自身生存和发展的幻象开展实践活动。宏观来看, 幻象是理想型社会的局部预设, 是乌托邦社会的微观构成要素。幻象本身又成为试错的产物, 并非所有迷宫都有光明的出口, 并非所有幻象都许诺一个美好的未来。幻象离不开科学之真、历史之真, 因而只能在社会实践中完成历史化筛选的过程。西方现代与后现代艺术营造了幻象丛生的迷宫, 唯有敢于直视并打破镜像, 走出迷宫, 才可能见到天上的繁星。

接下来, 具体分析意象与幻象的特征及神经生物基础。

1.意象的特征及神经生物基础

(1)原初性与恒定性。意象一经诞生, 仿佛超越了时间的变幻而成为一种永恒性的存在。自然风物遵循着盛衰往复的循环规律, 在艺术审美中得以固化之后, 便成为一种精神符号。意象常常作为文化基因中的先天概念或先天审美模式, 影响着后世创作者和欣赏者的审美过程。如经典诗文对桃花的赞颂, 似乎形成了亘古不变的原初审美形象。桃花意象象征着青春、热恋、盛放等, 这些品质是桃花意象原初的“ 意” , 是人类的认知情感对桃花的导引, 也是桃花在人类认知情感模式中的定型。在这样一个双向同构的过程中, 《诗经》中的篇章赋予其符号化审美的语言形式。桃花意象成为经典文化意象之后, 便成为牵引后世物象、情绪体验的原初的永恒之象。比如:

桃之夭夭, 灼灼其华。之子于归, 宜其室家。桃之夭夭, 有

去年今日此门中, 人面桃花相映红。人面不知何处去, 桃花依旧笑东风。(崔护《题都城南庄》)

人们对原初意象存在强烈的向往, 这恒久的意象最初的物象到底是什么样态?张若虚在《春江花月夜》中的吟诵寄托了诗人对原初意象生成的追思。“ 江畔何人初见月, 江月何年初照人?” 人和月第一次相识、相会、相感、相通是什么时候?意象生成的原初之思、返本溯源之问, 悠远而耐人寻味。答案是难以得到的。在人对月的亘古遥望, 月对人的永恒辉照之中, 诗人发出了人世剧变、江月永恒的喟叹。在欣赏者一次又一次感通的瞬间, 桃花、江月等所有古典意象都凝结为一种“ 瞬刻永恒” [12]之在。

(2)稳定性与未完成性。在意识与感知成像之间, 存在无数种连接方式。在古典意象的引导下, 感知成像与认知情感的连接方式呈现出高度的稳定性。然而, 在自古及今的取象比类的“ 意象之链” 中, 意象仍然具有极强的生发性。有时候意象的生发沿着原有的认知情感“ 簇丛” 方向向前演化, 有时候以一种决绝背叛式的姿态走到原认知情感“ 簇丛” 的反面。前一种方式, 如当代流行歌曲《弯弯的月亮》《十五的月亮》中情感意象的传承与生成; 后一种路径, 如中国现当代作家茅盾对传统月亮意象的背弃。在《谈月亮》这篇散文中, 茅盾一反对传统月亮意象的赞颂, 生发出现代式的变形:“ 我只觉得那月亮的好像温情似的淡光, 反而把黑暗潜藏着的一切丑相幻化为神秘的美, 叫人忘记了提防” ; “ 这一钩的冷光正好像是一把磨的锋快的杀人的钢刀” ; “ 月亮是温情主义的假光明” ; “ 月亮确是那么一个会迷人会麻醉人的家伙” [19]123-130。在中国文化语境中, 由月亮联想到钢刀的作家恐怕寥寥无几, 茅盾为是。茅盾在这篇散文中, 结合个人经历, 刻画出一个冷峻的月亮, 表达了强烈的抛弃传统意象的意志。这种文化断裂时期的特殊文化心态, 导致了其对月亮意象的文化含义的现代性批判。与其说这是传统意象生成变化未完成性的体现, 毋宁说, 在时代转型期, 传统意象的意蕴生成常常向其对立面转换。此时, 或可称之为现代性幻象阶段。虽然没有钢刀这么冷酷的比喻, 鲁迅亦在《狂人日记》中, 在狂人眼中一次次看到了自然冷酷的月亮。鲁迅、茅盾对月亮意象的现代性生成与批判, 针对月亮传统意象展开, 也可算作在稳定的传统意象意蕴的基础上展开。意象意蕴的未完成性、生成性意味着一个面向未来的敞开式结构。以稳定的原初意蕴为基础, 意象生成一直处在顺承式或背叛式的现在进行时中。

(3)清晰性与含混性。意象生成之后, 其意蕴高度清晰, 具有相当广的涵盖性和普遍性。象如日, 朗照万物, 万物明朗[11]84。由此看来, 意象似乎与柏拉图的ideal(可译为理念、理型)有几分类似。两者都具有某种先验属性, 影响着具体殊相的创生。须明确, 中国古典意象不同于柏拉图的ideal。虽然意象以象为中心, 具有原初性的先天概念的作用, 导引着人们的物象和情感的再生成, 但意象并不是一种稳定的形而上的逻辑结构。柏拉图的ideal与现实中的物象是两隔的存在, ideal是独立的自在之在; 意象与现实物象是混融的、不可分割的在世之在。因而, 意象在存在方式上是具体而清晰的, 与物象相与为一。

然而, 从与认知情感相联系的具体神经通路看, 意象具有含混模糊性。这具体体现于在意象的探求过程中认知情感的生成样态。不同人对月的探问在一类整体情绪牵引下, 会得出不尽相同的个体化体验:张若虚对江月的苦苦探问, 体现了思古之幽情; “ 举头望明月, 低头思故乡” “ 春风又绿江南岸, 明月何时照我还” 传递了对家乡的怀念; “ 明月不谙离恨苦, 斜光到晓穿朱户” 寄托了情人之思; “ 秦时明月汉时关, 万里长征人未还” “ 大漠沙如雪, 燕山月似钩” 烘托了对上阵杀敌的向往。这些月亮意象有时是纯粹的自然景观之美, 有时传递着人类情感的缠绵之美, 有时成为人格化的与人类谈话的朋友。由此可见, 月亮意象的核心认知情感是思念, 它照出了人的孤独寂寞, 照出了人的颖悟与释怀, 还照出了人对月亮纯粹自然形式美的愉悦。在此意义上, 意象在核心认知情感意识的周围簇集着一大类情绪的集合。这源于认知情感神经通路连接的自由丰富性, 也造成了意象认知情感发生的含混性。

2.幻象的基本特征及神经生物基础

(1)抽象性与新颖性。从广义上看, 人类一切艺术作品都属于主观认知情感对客观自然的模仿和表现, 其思维过程表现为感知、理解和表现客观世界的神经信息加工过程, 其结果表现为用形式符号确定对事物的认知理解与感受状态。在艺术构思、创作和定型的具体过程中, 一切艺术创造都是客观世界经过主观加工的产物, 因而都具有一定的幻象性。艺术创作与艺术欣赏的最大悖论就在于力图借助幻象传递原象, 进而表达关于客观事物的真实性。柏拉图否定这种努力的价值, 他把诗人、演员等艺术家都逐出了理想国, 因为他们无法接近和表达真实至上的事物之理念。亚里士多德不同意他的老师的观点, 他认为借助叙事的逻辑性可以传递历史的真实, 从而肯定了模仿客观世界、客观行动的艺术的真实性。

从认知神经美学角度看, 主体把握客观世界主要通过抽取其基本形式特征。在抽取形式特征的过程中, 主体把握了客观事物的抽象化要素, 从而整合为幻象。贡布里希认为, 艺术家在进行一种还原实验, 他们“ 发现视觉经验要素可以拆散, 然后再合在一起形成错觉(幻象)” [14]278。其实, 视觉要素加工是一个抽象化的过程, 被抽象出的诸多形式特征中最有代表性的内容可以称之为事物的本质。因而, 本质是神经系统通过放弃、提取和牺牲众多事物表象信息, 而获得事物重要特征的基本成果[20]。本质是客观事物向主观认知敞开的, 由脑神经形成的固定认知结果和情感结果。由此出发, 虽然主观认知客观事物的过程和结果已经不是事物本身, 但作为变形形态的幻象仍然是在掌握事物本质基础上的产物, 因而对事物的形式、认知、情感的把握是具有真实性的。

贡布里希认为, “ 错觉的概念在心理学中并无立足之地, 因为体验都不是真正摹写现实的” [14]260。错觉在心理学中是感知觉下属的二级概念, 即特殊的知觉形式。造成错觉的原因有很多, 因而这个在心理学中难以完全解释清楚的概念, 在艺术领域有着独特的价值。错觉是幻象的多元性起因之一。可以说, 整个艺术领域都依靠幻象而散发着独特的吸引力。幻象并非随意联系、随意想象的产物。它自身也有基本的规律, 即感知觉抽象客观事物形式, 形成其本质的规律。有时候, 抽象本质形式的过程常常表现为变形。从这个意义上看, 对事物的抽象方式因艺术家的认知情感模式不同而存在差异。这种差异在形式主义文论者那里被放大为艺术是纯粹的程序或技巧问题。借助由形式(程序)技巧抽象而成的幻象, 创作者以其新颖化、陌生化的形式来感染接受者。

例如, 凡・ 高流动的笔触和塞尚的色块, 这些独特的抽象与表现客观世界的方法都带来了新颖的感官体验。关于向日葵、星夜、维克多山的新的幻象, 表现出了新的本质与认知情感方式。抽象的方式决定了崭新的情感体验方式, 审美幻象需要在不断更新的抽象方法中寻求人类生存体验的新模式。这是艺术的生命, 也是审美幻象的生命所在。

(2)演化性与变形。从贡布里希的研究视角来看, 即使艺术家逼真地模仿客观世界的作品, 也是在利用视错觉的方法和原则获得关于世界的表象。例如, 他在对杨・ 凡・ 艾克的《奏乐天使》的分析中, 提出天使们的发丝、衣服上的绣线看起来之所以如此栩栩如生, 是因为遵循了“ 等等原则” 。这种视错觉(或曰幻觉)手法主要利用了几个成员可以代表全体的视觉规律[14]184。然而, 这种幻象其实更接近于真实, 借用视觉原则来营造真实幻象。意象都是符合客观物象真实的, 而幻象却常常打破原有真实, 而获得演化性的现代性真实。

其实, 真实本身并不是永恒不变的, 它随着客观世界和主观世界的变化而改变。真实是主观与客观的符合。客观世界存在方式发展变化着, 主观认知情感结构生成变化着, 真实也处在这种演化性的动态匹配过程中。威廉斯在分析个体与整体的生活, 生活、幻觉与经验的关系时, 发现了相互之间的悲剧性距离。暂且不考虑悲剧问题, 威廉斯对幻觉与真实经验之间关系的认识也值得深思:“ 一种纯粹幻觉的状态就会勉强得到实现, 实现的方法是不断质疑自我, 消解已经创造出来的成果。如果没有这种持续的消解行动, 经验本身就会因为变成虚假的真实而失去其真实性。” [21]139本来作为整体性社会生活的幻觉因为个人封闭空间的隔膜而难以实现, 经过自我质疑、自我消解, 打破个体的封闭性, 整体性社会生活的幻觉经验就会重新获得真实性。这里的幻觉并非贬义, 而是通往整体性生活的途径, 与我们分析的幻象在认知神经层面上诞生于微意识整合为意识的过程有异曲同工之意。有意思的是, 这条途径需要不断自我消解, 因而是一个幻象不断演化、不断变形的过程。

幻象的演化与变形首先发生在大脑内部, 然后形诸艺术作品, 然后诉诸现实。从神经生物角度看, 幻象的演化是人类求新求异的本能。这种本能有其神经生物机制作为保障, 如上文分析过的微意识生成统一意识的多种选择的可能性, 神经信息加工节点与高级认知情感脑区连接的丰富性等。但并非所有求新求异的神经连接方式最终都是人类发展演化的必然方向。换句话说, 幻象提供了自由选择的可能性, 但并不能保障其光明的前途。总体上, 演化与变形中的幻象, 无论是试错的选择还是符合潮流的选择, 无论带来了悲怆的还是幸福的生活, 都是艺术创作和审美欣赏的源泉。

(3)错觉性与生存困境、乌托邦。幻象将不断生成, 作为接近完美的一种方式引导着人们对乌托邦的幻想。如果幻想偏离了历史发展的科学轨迹, 脱离了整体性社会生活的规则和趋势, 则会成为各种悲剧的根源; 符合历史发展规律, 则成为美好乌托邦世界的先导观念形态。

许多当代艺术作品折射出当前的生存幻象。在自相矛盾的错觉性迷宫幻象中, 很难摆脱生存困境中的反讽、谜团般的认知情感状态。作品的消解性特征非常显著, 消解存在, 消解主体, 消解情感, 消解艺术, 消解时间, 消解空间。消解之后, 少有重建的迹象, 而是以悖论的方式让人找不到出口。绘画、影视、文学、戏剧和音乐都有此类代表作品。因而, 西方出现了艺术终结等说法。艺术在现实生活的土壤上生长, 折射现实, 引导现实。于此, 作为艺术呈现形式的审美幻象不仅具有当前性, 还具有未来性。对未来性的乌托邦的预设才是美学与艺术的真正生命之所在。关于马克思主义美学的未来性与乌托邦幻象的双重情感结构, 在当代美学问题与艺术批评中已经有诸多探讨[22]40-45[23]。

总结来看, 意象与自然客体、现实物象紧密联系, 是对过往存在的定型、传承, 是对相对确定的集体情感模式的符号化。有学者认为意象是对存在物的静观, 也有学者认为意象是对现实的瞬时体验; 幻象与人类的存在密切关联, 是对现在与未来如何存在的表达和探索。意象、幻象的差异性可以作为理解它们的认知神经机制的共性和差异的有效途径。

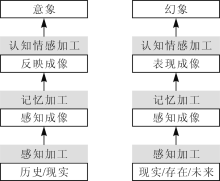

具体心理加工过程中, 意象与幻象都起源于感知加工的感知成像, 记忆加工与认知情感加工过程也是大体一致的。在加工对象及其时间性方面, 意象面向历史和现实维度, 幻象兼具未来性的维度, 因而在记忆加工的结果上, 一个是反映成像, 一个是表现成像(如图1)。这导致了幻象的模糊性、不确定性强于意象, 意象的稳定性、恒常性强于幻象。无论从本质上看还是从具体的神经生物加工过程上看, 两者交叉互通之处有很多。以上, 我们在细微处寻出一些差别, 以期彰显两者的特质。

(四) 意象与幻象的社会文化基础

意象是中国式的审美范畴, 具有稳定的社会心理文化基础。作为审美对象, 它被创作者传承, 在欣赏者反复欣赏中不断生成。意象指向过去, 凝结并珍藏着文化记忆。但意象不是冰封在历史文化中的雕塑与化石, 它作为文化符号时时在现代审美生活中激活人的体验, 时时形塑着个体的情感, 完成自身的演化。

幻象是现代性的美学范畴, 是中西美学与艺术研究无法绕开的基本话题, 涉及审美创作、审美欣赏、审美对象等多维度多层面, 体现了流变的现代艺术的特质。幻象生成于现代个体、群体认知情感的复杂性。它指向未来, 探求认知情感以及人类存在的各种可能性。

无论是意象还是幻象, 都是作为社会文化体系中的符号而存在的。在分析两者的神经生物基础时, 我们也常常涉及历史文化层面。因而, 在审美实践中, 神经生物因和历史文化因无法截然分开。

美感的个体身心基础与社会基础之间的相互关系大致可以从三个层面进行探讨:从生物演化的角度考察审美个体的生物性与审美群体的社会性之间的交互作用; 从人类学、社会学的层面分析审美个体身心形塑与审美群体的风俗、风尚及制度方面的交互影响; 从马克思主义政治经济学角度探究审美个体对时尚形式的偏好与社会历史实践的价值倾向之间的交互引领。总体来说, 个体身心构成了美感的生物性物质基础, 社会文化构成美感的外部影响要素。在多层次、多维度的互动中, 生物性的个体身心与文化性的社会要素共同决定了美感的生成和演化。生物学、人类学、社会学以及政治经济学层面的群体文化因素以集体记忆、文化传承等多种方式印刻在个体的美感生成过程之中。

具体而言, 意象作为审美个体的审美对象, 具有对个体认知情感进行提纯和净化的功能, 因而使得个体可以更好地融入群体文化情感之中, 达致内在的个体本能性情感与外在的集体共通性情感的和谐。从生物学角度看, 意象是生物群体内部通约性的文化信息, 集体凭借意象符号凝聚起分散的个体, 个体借助意象符号融入群体; 从人类学角度看, 意象是该群体风俗、制度等历史文化中的“ 珍珠” , 凝结着该群体的认知情感的菁华部分, 个体根据文化菁华部分的情感结构来生成自我情感结构; 从政治经济学角度看, 意象是文化生产过程中的“ 流通货币” , 使得个体之间、群体之间的感知觉、认知情感得以有效的交流。

不仅仅是意象和幻象, 审美需要、审美经验、审美记忆等各种审美心理基本范畴都是审美个体内在的身心基础与社会环境基础之间互动的产物。各种审美心理过程都涉及生物本能需求的多样性与社会文化规约的稳定性相互角力的事实。对美感发挥决定作用的因素应当是个体生物性与社会历史性的复合体, 其作用过程不是单向度的群体施压于个体, 亦不是个体能够标新立异地引导群体, 而是双向度的角力。“ 个体这种主动和独创可以是对群体的既成事实和心理积淀的挑战、变革和突破, 而当这种挑战、变革和突破逐渐为群体所接受或普遍化时, 它便恰好构成了群体心理的事实和革新。” [24]509当个体的身心与社会群体的文化风尚交互作用时, 个体固然能够去挑战、变革和突破, 然而“ 单个人的历史决不能脱离他以前的或同时代的个人的历史, 而是由这个历史决定的” [25]271。

在认知神经美学基础上对意象和幻象进行比较分析, 两种审美范畴的物质性条件和一些基本规则得以彰显。如果说这些认知神经机制在当前科学发展的前沿水平确定了美感发生的必要条件和运行原理, 当我们对其主要特征进行审美的、艺术的分析时, 就会发现这些心理学的、生理学的必要条件无法摆脱文化传统和历史实践而独立展开。由此, 认知神经美学的整体性建构势在必行。在微观层面上, 阐明美感(以意象、幻象为例)发生的科学机理, 还需在个体层面分析其一般心理过程; 在宏观层面上, 则需回归艺术史, 回归社会历史实践(人类学、社会学)的具体过程。

通过整体化美感研究的构想, 我们重新审视泽基神经美学的基本理论, 反思其不足。

首先, “ 概念” 自身的物质基底问题。在《内在视觉》与《大脑的辉煌与悲怆》两本神经美学的奠基性著作中, 泽基多处详细地分析了“ 概念” , 并且认为它是微意识形成意识的重要前提。但是, 泽基每次对“ 概念” 的神经生物基底的探索都没有得到理想的结论。唯一可以作为支撑的实验论据来自观察无意义客体时猴脑的专属反应区, 不论刺激物形状如何变化, 这个区域(下颞叶皮层)始终保持激活状态, 因而实验者称之为“ 形状知觉” 区域, 由此推断存在着“ 概念形成系统” [3]36。以此作为“ 概念” 形成的神经生物脑区的典范, 似乎并不能让人完全信服。一方面, 这部分激活的脑区是在各种无意义图形刺激下被激活的, 这块脑区能否作为形状知觉的唯一对等脑区, 还有待考察; 另一方面, 更为复杂的高级概念, 如“ 爱的共同体” “ 创造力” “ 幸福” 等, 都无法找到对应的概念脑区, 泽基也承认这一点, 并且诉诸艺术作品, 在艺术作品中分析提取这些高级概念, 反哺认知神经科学。支配高级语词概念的神经物质基础是否存在, 以何种方式存在?这恐怕是更加复杂的问题, 这直接关涉从神经物质到神经信息再到人类意识的复杂过程。

对神经美学本身的局限性的分析, 特别是针对概念自身的分析, 可以更好地看到神经生物基础上的抽象之于中国古典意象的价值与不足。抽象本身是对存在物无休止地进行神经信息还原的过程, 还原为颜色、形状、方向等存在物的基础性要素。意象可以被抽象式地还原。关于意、象的探讨源自《周易》的象思维, 其过程虽然与抽象过程有关, 但复杂程度却远远超过抽象的过程。“ 《易》象是具象的抽象, 抽象的具象, 因而这可见之象不能直接见其义, 象之中含义无穷。” [26]31《周易》谈象时关联着物与意。“ 《易传》不仅突出了‘ 象’ 这个范畴, 而且对‘ 象’ 这个范畴做了两个初步的但十分重要的规定。这两个规定, 一个是‘ 立象以尽意’ , 一个是‘ 观物取象’ 。” [27]70《道德经》谈象则关联着道与气。“ 既然万物的本体和生命是‘ 道’ , 是‘ 气’ , 那么‘ 象’ (物的形象)也就不能脱离‘ 道’ 和‘ 气’ 。如果脱离‘ 道’ 和‘ 气’ , ‘ 象’ 就失去了本体和生命, 就成为毫无意义的东西。” [27]27更早些时候, 陶器上的鱼纹、人面纹、网纹, 青铜器上的饕餮纹、云雷纹、蕉叶纹、蝉纹等抽象图案, 都体现了中国古代实用工艺、宗教思维中的物、象、意之间的演化过程, 这也是一种浑融一体的思维方式。在纹饰图案形成过程中, 抽象能力发挥了作用, 物的形态和意涵被简洁的纹理所象征; 然而, 抽象不是终点, 这些被勾勒出来的纹理, 以及《周易》的卦象、《道德经》中的自然之象, 不仅仅是物的形式外观的呈现方式, 亦不仅仅是作为审美对象的意象生成的源头, 更是中国人对微观生命乃至宇宙洪荒的深沉体验的方式。

经过以上分析, 我们可以了解到在神经科学当前所能抵达的极限边界上, 中国古典意象对抽象、概念这类神经科学分析的范畴具有极大的启发意义。

其次, 加工站点、微意识、意识和语义关系问题。神经信息加工站点和微意识、意识生成之间那一次关键的“ 摩擦” 到底是如何发生的?语言符号在这关键“ 摩擦” 中发挥怎样的作用?物质信息、感官信息、神经信息、意识信息、语言信号之间存在怎样错综复杂的传递与转换?这一系列问题仍有待进一步探索。认知神经美学在神经生物基础与意识生成、语言符号以及概念之间的关系这个关键问题上, 现在只能说取得了阶段性成果, 距离彻底解释清楚神经基础和意识发生、语言功用和高级情感之间的关系, 还有很长的路要走。

综上, 以泽基神经美学研究为切入点, 考察美感的神经生物基础, 审美心理过程的物质基础愈加明晰。认知神经美学对美感内部规律的探究在当代获得长足的进步, 回应了美学历史上关于内在感官规律的思考。然而, 进入具体的审美范畴时, 我们无法离开社会历史文化因素而只凭借认知神经基础来解决审美心理规律的全部问题。对意象与幻象的比较研究表明, 审美的内部认知神经规律和外部社会历史规律应相互结合。今后, 一方面需在内部规律上以唯物辩证法为途径, 坚持科学精神, 继续探索; 另一方面需要在外部规律上以历史唯物主义为指南, 从宏观角度审视审美的外部规律, 进入社会历史实践中去。正如马克思所言:“ 我们看到, 工业的历史和工业的已经生成的对象性的存在, 是一本打开了的关于人的本质力量的书, 是感性地摆在我们面前的人的心理学。……如果心理学还没有打开这本书即历史的这个恰恰最容易感知的、最容易理解的部分, 那么这种心理学就不能成为内容确实丰富的和真正的科学。” [28]192-193认知神经科学作为当代心理学研究的前沿领域, 具有坚实的生物实证基础, 然而如果不能回归社会历史实践即人类的群体劳动实践中, 就无法实现生物实证性和社会历史性的有效统一, 进而无法获得以丰富的实践经验为基础的科学实证性, 也无法指明研究本身在未来的目标和价值。认知神经美学正是在这样一个整体化视野的前提下, 不断开拓美感的内在规律研究, 概括美感的外部规律的历史趋向。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|