[作者简介] 1.马俊彦(https://orcid.org/0000-0003-3646-8863),男,宁波大学法学院讲师,法学博士,主要从事民商法学研究; 2.翁国民(https://orcid.org/0000-0002-2871-1651),男,浙江大学经济学院教授,法学博士,主要从事国际商法研究。

经验观察与实验科学这两种研究方法的本质区别,为公司法研究实现科学转型提供了指引,即研究应重归纳、重实验,同时培养科学心态。在法典化时代,编纂工作呈现出进化性、简约性、系统性的特征,要求公司法学在研究视角上由文本转向实践,借鉴美国现实主义法学观点,注重以指导性案例为核心的公司法典型案例的研究。在大数据时代,量变引起质变,数目字管理、法律自创生系统论等理论“落地”具有现实可行性,要求公司法学在研究方法上由经验转向实验,系统运用波普尔“四段图式”证伪法,以及制度软化、市场竞争、社会互动等实验机制,同时采用数据挖掘、信息图谱法等实验方法。

Does the company law have scientific value? The Joseph Needham puzzle and his solutions have guided us toward a scientific transition in the researches on company law. First, traditional ″science″ focuses on deduction and analogy, while modern science focuses on induction. Second, traditional ″science″ emphasizes experience, while modern science emphasizes experiment. Meanwhile, the ″utilitarian motive″ is the most obstructive factor in scientific research. Analyzing the nature of empirical observation and experimental science will help the academic community explore the perspectives and methods of research on company law in the contemporary context.

On one hand, the era of codification presents three major characteristics. The first is evolvability, which requires us to look at academic disputes on the editing codification from a ″dynamic″ perspective. The second is simplicity, which requires us to follow the method of ″extraction of the common cause″ to delete the repetitive words. The third is systematicness, which requires us to think about the contradictions, compatibilities and coordination between laws and regulations, articles and theories from the perspective of systematology. The above characteristics require us to turn the research perspective of the company law from rule law to real law, to learn from the American Legal Realism, and to focus on the study of typical cases of company law with guiding cases as the core. On the other hand, in the era of big data, a data revolution which shifts ″from quantity to quality″ has started, furthering the research on the close cooperation with artificial intelligence. At the same time, the state governance model is being changed gradually. The new model of ″Mathematical Management″ may become another solution to the Joseph Needham puzzle. The above tendency calls for systematic experimental methods in studying company law on the basis of traditional research methods such as normative analysis and comparative analysis. Popper’s ″four-segment diagram″ falsification method can be used as an experimental approach. System softening, market competition, social interaction and other processes can be adopted in the experimental mechanism. Data mining and information map can be employed as the test methods in the empirical study of the company law in China.

In conclusion, this article combines academic vision and theoretical system, and takes the perspective of empirical observation and experimental science, providing guidance on the scientific transition of company law research. In terms of research perspective, the rule law will be shifted to the real law, and in terms of research method, experience will be shifted to experiment.

法学是一门科学吗?基尔希曼认为, 既然以概念法学为核心的法学只关注偶然现象, 那么它自身也就沦为“ 偶然” , “ 立法者的三个更正词就可以使所有的法学文献成为废纸” [1]32。大西洋彼岸, 卡多佐同样指出法学作为科学的悖论, 体现人类共同价值的自然法与作为概念工具的实定法、变动的社会与静止的法律之间存在冲突[2]1-34。与此相对, 对两岸民法(教义学)影响至深的拉伦茨认为上述对法学的“ 科学性” 定义过狭, 法学具有科学特征的问题意识、知识体系及理性检验过程, 法学的科学任务是解释法律与发展法律[3]。

对法学科学价值的认识, 仁者见仁、智者见智, 探究这一看似宏大的理论问题有助于学界在当前时代背景下对公司法学研究现状进行自我反思与深入探讨。

李约瑟在研究中国科学技术史后提出以下问题:为什么在公元1— 15世纪科学水平遥遥领先的中国, 没有孕育出工业革命与科学革命[4]5-15?这一问题包含了两个子命题:其一, 中国科学水平在中世纪以前的漫长岁月里领先于同时期的西方; 其二, 中国科学水平在中世纪以后没有发生现代科学意义上的蜕变。

李约瑟难题的难点在于, 两个命题对“ 科学” 的定义不同。中国传统科学是指“ 运用经验知识、解决实际问题” 的科学, 在皇皇巨著《中国科学技术史》中, 这样的应用性科学成果俯拾皆是, 笔者更愿意称其为“ 工艺技术” ; 西方现代科学则是指用“ 数学方式表达” 及用“ 实验方法验证” 的科学。这两大科学支柱不但完成了现代科学的思想启蒙, 而且擘画了现代科学的研究范式。

李约瑟难题的求解思路正是找出两种“ 科学” 范式的区别。第一, 传统科学重演绎、类推, 现代科学重归纳。科学定律需要依靠感官获得归纳, 依靠归纳获得智识, 我国学者少有“ 由特例而至通义者” , “ 不恃感官而恃心能, 其钻研故纸高谈性理者无论矣” [5]。第二, 传统科学重经验, 现代科学重实验。西方科学的理论发展与技术进步无不建立在反复实验的基础上, 先有设论, 后有实验, 反复验证设论。我国学者受儒家思想影响, 信奉格物致知, “ 如王阳明之格竹, 独坐七日; 颜习斋之讲学, 专尚三物; 彼固各有所得, 然何其与今之研究科学者殊术哉” [5]2。

韦伯在考察这一问题时, 特别提到心态问题。《中国的宗教— — 儒教与道教》一书指出, 封建士大夫的“ 坐食者心态” , 匠人心中的“ 实用心态” , 以及根植于国人心中的“ 功利心态” , 是对科学发现阻碍最大的因素[6]104-156。

现代科学之本质不在物质, 而在方法。经验观察获得的工艺技术很容易带来物质财富, 实验科学却不太容易转化为现实生产力, 但一旦条件成熟, 当科学思维与科学技术相结合, 就会带来翻天覆地的变化。16世纪以后, 西方科学家开始将科学假说数学化, 并通过系统性的科学实验加以验证, 在学说市场上, 被证伪的假说被淘汰, 尚未证伪的假说迅速得到了传播[7]。

最后, 李约瑟引用奥地利学者齐采尔“ 科学进步的理想” 作答:“ 科学知识的大厦是经由世世代代的贡献者一砖一瓦地建造起来的; 这个大厦绝无完成之日; 科学家们是出于公心为这大厦作贡献的。” [8]250

2014年10月23日, 中共十八届四中全会做出了全面推进依法治国的重大决定, 首次将“ 编纂民法典” 写入中央文件, 为民商法典的编纂工作提供了政治保障(参见《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。)。民商法典的编纂是一项艰巨而复杂的系统工程, 既不是对现行法律体系的简单汇编, 也不是抛弃现行法律体系而编纂全新的法典, 后者在相对短的规划时间内也不可能完成。因此, 较为科学的路径是以现行法律体系为基础, 按照“ 提取公因式” 的方法, 对现行民商事法律规范进行科学整理、删繁就简, 将具有普遍适用性的民法、商法规范分别编入民法典与商法典, 同时根据现实情况进行必要的补充与完善。据此, 笔者认为, 民商法典编纂工作呈现出以下三大特征。

第一, 进化性。20世纪后期开始, 法学领域最显著的变化是进化机制取代规制机制, 哈耶克是法律进化论的代表。他告诫我们, 盛极一时的欧陆法典拜物教只是构筑于意念沙石之上的乌托邦[9]50-51。对此, 我国法典化编纂工作需要引以为戒。

哈耶克提出由建构论到进化论的分析框架, 一方面, 他认为人类建构“ 万全法典” 之路会遭遇理性不及与智识不及的困境; 另一方面, 他区分人为设计的外部秩序及自生自发的内部秩序, 从其《法律、立法与自由》中反复出现的“ 自生自发的秩序” “ 人之行动而非人之设计的结果” 等表述看, 他是十分推崇后者的。哈耶克的核心观点是, 法律秩序不应该是外部强加给社会的压力, 而应该是内部自生自发、日积月累的平衡。换言之, 法律秩序不是理性设计的结果, 而是经验累积的产物。循序渐进的法律进化之路看似漫长, 实际却更为稳妥。在竞争与试错的过程中, 更多的经验知识通过“ 优胜劣汰” 机制得到了社会的筛选, 并在代际延续与传承, 其丰富程度远超个体所能完全知晓的范围[10]1-75。

不少学者误读了哈耶克的理论, 认为法律进化论与法典编纂截然对立, 将“ 进化” 视为“ 没有目标” “ 恶性竞争” 的自由化思想, 这低估了“ 进化” 作为方法论的重要意义。

哈耶克的法律进化论启示我们以一种动态视角看待法典化编纂工作。我国计划于2020年3月完成的民法典编纂相当于为民商事法律制度进化之路提供“ 前理解” 与“ 前见” , 它们构成民商事法律制度进化的认识起点。从这个意义上说, 法典化编纂绝非为了终结民商法相关理论争议, 而更像是抛砖引玉, 鼓励各类理论在竞争与试错的过程中逐步证伪(与数学上的证明或逻辑上的连锁推论不同, 证伪的程序不是以直线、单向的方式进行, 而是以“ 对象交流的步骤” 来开展, 该程序发端于借助“ 前理解” 获得的意义期待, 通过“ 诠释学上的循环” 得以进化。参见[德]卡尔· 拉伦茨《法学方法论》, 陈爱娥译, (北京)商务印书馆2003年版, 第85-94页。)。

第二, 简约性。当我们步入法典化时代, 全方位处理社会问题的雄心可能使我们迷恋上形式与内容均非常复杂的民法体系, “ 刀耕火种” 时代的遗物未被剔除, 新兴的复杂规则只有法律专家才能理解和驾驭, 这样的体系管制成本高昂, 激励效果却不甚理想。

简约性的核心是“ 断” (不添置非必要物)、“ 舍” (只保留最合适物)、“ 离” (用本心认清自我)[11]12。爱波斯坦提出“ 简约法律的力量” 就是通过法律的“ 断舍离” 在管制成本和激励效果之间找到边际平衡[12]4-13。

美国公司法资本制度“ 朝底竞争” “ 归零思考” 是该思潮的体现。20世纪60年代之前, 美国各州普遍存在500— 1 000美元的公司注册资本最低限额。为了满足公司设立与发展的实际需要, 各州在一个相对宽泛的法律框架内, 相继调整其资本制度, 逐利的投资者争先恐后地涌向成本最低、管制最松、自由最大、保护最佳的州设立公司, 最终特拉华州公司法凭借其“ 追求效率与回应实践” “ 放松管制且相信市场” “ 以赋权型规范为主流” 等特征脱颖而出, 成为其他国家与地区效仿的范本, 包括我国2013年《公司法》修订[13]4-5。

此次法典化编纂最重要的任务是按照“ 提取公因式” 的方法删繁就简, 这是一项做减法的工作。在“ 提取公因式” 方法上, 可参考霍菲尔德的法律概念归约法(“ 归约” 一词取自数据归约(data reduction), 对法学界来说可能有些陌生, 笔者阐释如下:从字面含义看, “ 归约” 有“ 减少” “ 降低” “ 简化” 等意思; 从数据处理的技术层面看, “ 归约” 是指在对数据挖掘目标和数据本身内容理解的基础上, 寻找数据挖掘对象的重要特征及参照系, 以减少数据要素、降低数据维度。在霍菲尔德的理论中, “ 归约” 是指在充分理解法律概念的基础上, 探寻法律概念的共性特征, 提取法律概念的“ 公约数” 。)。霍菲尔德将法律概念化约为“ 权利” “ 无权利” “ 特权” “ 义务” “ 权力” “ 无权力” “ 豁免” “ 责任” 这8个具有相反或相依关系的“ 公约数” , 它们不但构成法官裁判的形式逻辑基础, 而且是学者理解复杂法律要素并将其体系化的思维工具[14]26-78。

第三, 系统性。21世纪初法典化编纂工作被搁置的重要原因是仅仅对现行法律体系进行整理与汇编, 没有综合考虑各编之间、法条之间以及法条支撑理论之间的矛盾、兼容与调谐。我们需要站在法律系统论的角度思考法典化编纂工作, 托依布纳提出的法律自创生理论是这方面的典型代表。

与哈耶克强调进化的个体性不同, 托依布纳强调法律进化的整体涌现性。他认为, 法律系统并非纯粹的规则系统, 而是一个包含法律价值、法律规范、法律行为及法律学说等诸多要素的行动系统。各法律要素彼此关联、互动、批判、重构, 自己“ 生产” 自己, 因而称为“ 法律自创生系统” [15]39。

法律自创生系统的例证可参考欧洲中世纪的罗马法复兴运动。在注释法学派、沿革法学派、理性法学派、历史法学派的共同努力下, 罗马法通过自我观察与重构、自我调整与批判、自我关联与生产, 按照调整商品经济关系的法律范畴重新思考自身的特征、结构、过程及环境等要素[16]80-87。罗马法终于摆脱民族的局限, 超越时空, 焕发出强大的生命力[17]73。期待我国民商事法典编纂成为另一个“ 罗马法复兴” 的范例。

在托依布纳的时代, 法律自创生系统论仅限于理论层面的探讨, 许多具有应用前景的前瞻性思想, 如反身法、超链接、锚点等, 囿于当时的技术水平难以“ 落地” 。托依布纳法律系统论运用大量科学语言, 确立了在法学领域进行社会科学与自然科学交叉研究的范式, 在大数据时代具备现实可行性。

法典化时代, 公司法学应当在研究视角上做出怎样的回应呢?

1.实践法律科学

2005年《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)大修以后, 文本公司法初具雏形, 公司法学研究从文本公司法到实践公司法的转型路径逐渐显现。王保树指出, 公司法的价值需要在实践中体现出来, 从法条的公司法转变为实践的公司法, 这是一项庞大的系统工程, 需要法官、律师、学者等法律共同体成员积极参与, 同时, 这种转变需要深入的理论探讨和精当技术的运用[18]。

公司法学归根结底是一门实践法学, 其生命在于适用。我们无法采用法教义学的传统方式, 像翻阅包含数学定理与公式的教科书那样去解读《公司法》条文, 其原因有以下两点。

第一, 公司法学总是实践先行, 商业社会的发展远远快于公司法的立法进程。“ 我国现行公司法的规范结构并不是在立法前设计好的, 而是人们基于对实践需要的认识并试图满足其需要的一个立法结果。” [18]21法条中心的解释场域因制定法的原生性缺陷(如僵化性、滞后性、模糊性等)而不断被突破, 不少公司法规定在实践发展过程中呈现出高度形骸化的特征, 2013年《公司法》修订过程中废止的法定注册资本制度即属此例[19]。马车时代的法律总不能适应航空时代的需要, 德沃金在评述里格斯诉帕尔默案(Riggs v. Palmer, 115 N.Y. 506)时举过一个生动的例子, 纽约州的立法者不可能想到人们会把电子计算机留给后代, 但是据此得出纽约州的遗嘱法不包括此类遗产, 就不合情理了[20]18。

第二, 域外公司法在移植过程中暴露出了许多次生性缺陷。某些“ 与国际接轨” 的公司法条文脱离了本土商事实践及社会认知, 同时与拟规制的商业环境格格不入, 或沦为无人问津的一纸空文, 或在实践中产生了理解偏差。

例如2005年《公司法》第62条关于一人公司书面决议的规定。这一制度源于英国法律体系发展过程中对债权人保护的“ 极端保守” 倾向。英国1985年《公司法》第317条规定, 公司的董事必须向董事会披露他在公司的交易中所获得的利润, 而且这种披露必须在董事会上进行。莱特曼法官指出, 在只有一名董事的公司中, 披露行为也必须在“ 董事会” 会议中进行。董事可以“ 与自己开会” , 方式是先发表声明, 思考利益冲突并经过法定的停顿后, 将声明记录在会议记录中[21]384。其背后配套有高度技术化、近乎烦琐的程序性规定, 以及保障“ 股东自我决议” 的个人破产、征信系统等, 而我国2005年《公司法》第62条在移植该制度的过程中却没有配套性地引入相关制度, 即采用书面形式记载重大决议, 最终沦为股东应付、备查的手段, 再加上我国一人公司制度实践运行过程中存在财产混同、人员交叉以及不诚信乱象, 法官更倾向于以2005年《公司法》第64条彻底否认一人公司的法律人格。

又如监事制度, 该制度发端于德国, 德国的监事会是董事会的上位机关, 享有董事任免权、董事报酬决定权、监督权与重大决策权等。日本在移植该制度时, 将监事会降为董事会的平行机关, 仅保留监督权。我国在移植该制度时又步日本之后尘, 形成目前“ 股东会独大, 董事会、监事会相互制衡” 的结构, 难怪监事会制度呈现出法条空置、监督乏力的特点[22]。

2.现实主义法学

将研究视角由文本转向实践, 是美国现实主义法学的核心思想。在判例法系国家, 由于先例拘束制度的存在, 判例法的演进并不是法官偶然选择的产物, 而是不断在试错与证伪中获得的经验传承。

在“ 法律帝国” 中, “ 赫拉克勒斯” 式的法官拥有非凡智慧, 能凭借道德悟性, 沉浸于独白式的内心反思, 从既定法体系中析取最符合纠纷情境的公平原则进行判决, 并发现唯一正确答案[20]279-304。但美国历史上的大法官们从来不相信有这样全知全能的法官存在, 而是秉持重视司法经验传承的现实主义法学立场。

霍姆斯广为流传的名言是:“ 法律的生命不是逻辑而是经验。” (中译本的翻译存在问题, 原文为“ The life of the law has not been logic: it has been experience” , 联系上下文, 霍姆斯认为法律发展是一个动态适应的过程, 时代的迫切需求、普遍流行的道德及政治理论、对公共政策的直觉感知, 甚至是法官与其同僚所共有的偏见, 向来都比逻辑三段论推理重要得多。因此, 霍姆斯是站在历时性而非共时性的视角去看待法律的生命发展历程, 突出了法律发展的流变性, 因此此句应翻译为“ 法律的生命不曾是逻辑, 而向来是经验” 。参见霍姆斯《普通法》, 冉昊、姚中秋译, (北京)中国政法大学出版社2006年版, 第1页。)他认为, 法律之道, 一为逻辑之道, 类推、辨别、演绎是法律人拿手的绝活, 它们能够满足法律人对确定性及安定性的渴望; 一为实践之道, 必须从法律实际运作过程出发去探究和理解法律, 法律人应该懂得统计学及经济学, 借以精确把握与法律运行相关的社会事实与现象[23]。霍姆斯之后, 布兰迪斯说过类似的话:“ 法律人若不曾研读经济学及社会学, 他将非常容易成为公众的敌人。” [24]其继任者庞德也进一步提出“ 书本法” 与“ 行动法” 的二分法[25]。

值得一提的是卢埃林, 其富有传奇色彩的一生充分展现了“ 法条公司法” 与“ 实践公司法” 的辩证统一关系。在法学院时, 卢埃林高举现实主义法学大旗, 区分“ 纸面规则” 与“ 现实规则” 。卢埃林反对法典化运动, 重视现实规则的研究, 致力于采掘上诉法院判例的“ 富矿” , 他在《普通法传统》一书中列举的14条关于上诉法院判决的稳定性因素, 几乎全部是关于现实规则的[26]19-50。卢埃林对创设现实规则的法官不吝赞美之词:“ 愿那些在历史长河中艰辛劳作、伟大贡献的商事法官薪火相传, 他们为普通法注入了活力、韧性与灵感!” [26]1

当卢埃林受美国法学会和统一州法全国委员会重托, 担纲领导美国《统一商法典》的编纂时, 不难想象, 这部法典将带有鲜明的现实主义法学的思想印记。但其中译本译者许传玺称:“ 统一商法典既不是大陆法系传统意义上的法典, 也不仅仅是简单地对普通法的汇编和系统化, 其性质介于两者之间。一方面, 法典的编纂融入了大陆法系法典的系统性、全面性和确定性的精神, 另一方面, 它贯穿着判例法的传统精神。” [27]2-3例如, 美国《统一商法典》偏好柔性而非刚性的规定, 避免拘泥于形式, 重视商事惯例及商事法官的作用。这样一部“ 示范模式法典” 为我国编纂商法典提供了重要的法例参考。

3.优秀案例素材

司法裁判是法律的实践化表达, 这种表达是立法者勾画的外观在长年累月的时间里、在法官的意识中所发展出来的模样[28]369-370。我国虽然是成文法国家, 但在我国漫长的公司法实践过程中, 留下了107数量级的公司法相关裁判案例。其中, “ 指导性案例” 、“ 公报案例” 、被全国定期出版物及各地案例指导手册收录的“ 出版物案例” 、来自北大法宝裁判文书大数据平台的“ 法宝推荐案例” , 以及遴选自中国裁判文书网的“ 网络优选案例” , 无疑是其中的瑰宝。它们构成了“ 实践公司法” 的重要素材, 体现了我国法官解决公司法实际问题的裁判艺术与裁判智慧。通过细微的案例透镜, 我们可以从中挖掘许多宝藏, 体验“ 实践公司法” 的生命之美。

毫无疑问, 我们正在步入大数据时代。该概念源于自然科学领域, 近年来因互联网、云计算、深度学习、人工智能等应用技术的发展而引起广泛关注。

2010年, 全球数据总量已实现由艾字节(EB=260bytes)向泽字节(ZB=270bytes)的跨越, 并将在近百年的时间内迈入超越想象的尧字节(YB=280bytes)时代。摩尔定律的指数级增长使得大数据时代呈现棋盘效应(传说国王与阿基米德下棋输了, 国王问阿基米德要什么奖赏。阿基米德说:“ 我要一些米, 在棋盘第1格放一粒, 第2格放二粒, 第3格放四粒, 第4格放八粒, 依此类推, 放满64格棋盘就行。” 国王听后不以为然, 但当米粒摆到第32格的时候, 才发现如此摆下去, 整个国家粮仓的米都不够用。)。权威学者、机构的报告中, 以“ 无法想象的巨量数字信息” (库克耶)、“ 远超传统数据库所能捕捉、存储、管理以及分析的范围” (麦肯锡全球研究院)、“ 爆炸级增长” (国家数据公司)来形容大数据[29]12。除了数据量大的特征外, 大数据时代还具有数据类型多、数据密度低、时效性要求高、处理速度快等特征[30]18。

大数据时代已经掀起一场量变引起质变的数据革命, 原来存储在机器中的冰冷数据从各个角落涌出, 被赋予了新的生命力。人工智能借助大数据甚至可以超越人类, 1997年深蓝战胜国际象棋冠军卡斯帕罗夫, 2017年AlphaGo三比零横扫世界围棋冠军柯洁。在法律应用领域, ROSS律师借助IBM认知计算机Watson不分昼夜地学习法律案例, 并通过与当事人的互动提升答疑能力, 目前已被Baker & Hostetler聘为专业律师。在我国, 具有找律师功能的“ 法小淘” 也登场了, 它基于阿里语音识别技术和裁判文书网的海量数据, 通过提取客户咨询的关键字分析案由, 然后从裁判文书网中筛选专业律师。

在这场数据革命中, 我国有着成本、人才等方面的后发优势。近年来, 我国的互联网巨头阿里巴巴、百度、腾讯等纷纷提高电子商务、搜索引擎、即时通信等方面的大数据研究力度, 已有多项技术领跑世界。

大数据研究由DT(Data Technology, 数据处理技术)时代向AI(Artificial Intelligence, 人工智能)时代迈进。大多数高校相继成立了司法大数据研究中心, 最高人民法院及地方各级人民法院也加快了“ 智慧法院” 建设。比较有示范意义的是2016年9月, 江苏省高级人民法院与东南大学成立全国首家“ 最高人民法院司法大数据研究基地” ; 2017年5月, 上海刑事案件智能辅助办案系统(206工程)正式在上海25个试点单位上线运行, 并通过自我学习不断升级优化。

大数据时代的国家治理模式也在悄然发生改变。我国十三五规划将“ 大数据” 确立为国家战略, 此后, 工业和信息化部印发《大数据产业发展规划(2016— 2020)》, 国务院相继印发《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》《促进大数据发展行动纲要》《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》《关于新一代人工智能发展规划的通知》等。

回到之前的李约瑟难题, 黄仁宇运用长历史聚焦法提出的“ 数目字管理” 模式可能成为李约瑟难题的另一种求解路径(对“ 数目字管理” 这一模式, 学者分歧很大。反对者(如王小波、葛兆光、田溯宁等)将其理解为“ 数字管理” , 并质疑统计数字的真实性。结合黄仁宇的著述, 在大数据时代背景下, 将其理解为“ 大数据管理” 更为恰当, 这是一种富有技术理性的管理模式, 即运用科学的数据采集、存储及分析技术, 依照预设的数据类型及数据格式, 将管理对象全部纳入开放统一的数据簿记系统, 实现科学化管理。参见黄仁宇《万历十五年》, (北京)中华书局2007年版, 第239-253页; 黄仁宇《明< 太宗实录> 中的年终统计— — 李约瑟博士所称中国官僚主义的一个例证》, 见《放宽历史的视界》, (北京)生活· 读书· 新知三联书店2010年版, 第31-58页。)。从中华帝制的法制传统看, “ 中国社会不能在数目字上管理, 由来已久, 其以道德代替法律, 更以息争的名义, 责成里长甲长乡绅族长将大事化小, 小事化无。一方面将衙门的工作分量减轻, 一方面则阻塞商品社会里各种经济因素公平而自由的交换” [31]25。而理想的法治社会模板应当是“ 将全部社会资源纳入开放统一的产权簿记系统, 不仅公开透明且数量巨大的产权信息数据无法造假, 而且能够通过买卖、赠与、互换等流转形式实现社会资源公平自由地加减” [31]15。

大数据时代, 公司法学应当在研究方法上做出怎样的回应呢?又如何有效地从海量法律数据集中提纯重要信息并生成知识模式呢?

1.传统路径

成文法体系内, 经验法作为公司法学传统的研究方法, 配合法教义学、司法三段论等, 对类推适用法学知识效果尤佳, 很大程度上形成了学者在研究方法上的路径依赖性。

如规范分析法, 着眼于对法律概念准确而深入的理解。在潘德克顿体系下, 概念法学与法教义学特别强调概念、结构与逻辑的形式合理性。毋庸置疑, 这有利于塑造法学的“ 本我” , 形成论说精细、体系周延、逻辑自洽的教义学体系。又如比较分析法, 着眼于不同时期、不同法律体系中结构与功能相似部分的比较。一般而言, 法律比较遵循“ 异类不比” 的原则(这也是研究中极易被忽视的内容), 若能找到统一的参照标准, 这一问题也就不存在了[32]。

以上传统经验法受限于小样本及研究工具, 较多采用文献、观察、访谈及抽样等方法, 这些方法易受主观心理、认知偏差等偶发因素的影响, 难以进行相对客观中立的宏观大样本的研究, 说服力及科学性不强。

2.实验路径

公司法学是一门实践性很强的学科, 笔者在实验科学范式的基础上, 系统性地提出实验模式、实验机制及实验方法。

在实验模式方面, 笔者采用波普尔关于科学发现的“ 四段图式” (P1→ TT→ EE→ P2), 其中, P1表示假设性命题1, TT表示试错性理论, EE表示竞争、证伪的实验过程, P2表示根据实验反馈结果而修正的新命题, 循环递进的实验过程伴随问题意识与竞争及反馈机制呈现出螺旋形上升的态势(参见[奥]卡尔· 波普尔《客观的知识— — 一个进化论的研究》, 舒炜光、卓如飞等译, (杭州)中国美术学院出版社2003年版, 第40-76页; 《科学发现的逻辑》, 查汝强、邱仁宗等译, (杭州)中国美术学院出版社2008年版, 第278-350页。)。理论在证伪过程中得到补强, 知识在竞争过程中实现进化。上述实验模式将改变公司法传统研究“ 立法— 法律漏洞/法律比较— 废法/修法” 及实证研究“ 观察→ 归纳→ 证实” 的单一方向, 如格伦顿所言, “ 辩证推理程序始于有所怀疑或争议这一前提, 留意可得的材料和经验, 提出假设, 在具体的情境下验证假设, 估量相互竞争的假设, 同时, 根据新的材料、经验和观察所得重复这一过程……终结并非确定, 而是作出判断:较强的证据和更富说服力的论证支持相互相反的哪一方” [33]238。

在实验机制方面, 笔者通过考察改革开放起步阶段民商事制度的发展史, 总结出三大实验机制:第一, 制度效力的软化机制。当社会基础发生变迁, 某项强制性规范暴露出僵化而保守的特征时, 需要软化其效力, 使制度的伸缩设计与社会相契合。相比“ 休克疗法式” 的法律突变, 制度效力软化机制体现了法律进化的渐进性与稳定性。第二, 制度市场的竞争机制。制度消费者的市场选择在制度市场优胜劣汰的竞争过程中发挥了重要作用。制度市场的竞争机制可分为同类制度的选优竞争与同一制度的试错竞争, 前者是指先初步拟定基本法律框架, 根据社会反馈的经验素材, 在宽严程度不同的“ 制度群” 中选出最符合社会需要的制度; 后者是指有目的地软化某一法律规范的强制性效力, 通过制度市场的信息公开与充分竞争, 借助社会容错机制、试错机制与纠错机制, 筛选出“ 正确法” , 同时淘汰“ 错误法” 。第三, 制度与社会的互动机制。“ 法律发展的重心既不在立法也不在司法, 而在于社会本身。” [34]1在制度与社会的互动过程中, 社会大众由被动接受者变成主动参与者, 他们在“ 边干边学” 中提出制度需求, 获取制度收益, 推动制度进化, 最终实现制度与社会的双向学习与补强。

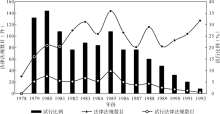

在我国民商事制度的发展史上, 实验路径亦有迹可循。譬如, 在改革开放的起步阶段, 面对完全陌生的市场经济环境, 立法者在时间维度上采取试行的方式进行“ 粗线条立法” 与“ 试错性立法” 。试行的法律一般被冠以“ 试行” “ 暂行” 或“ 草案” 等称谓, 笔者统计了1978年(十一届三中全会)至1992年(邓小平南方谈话)期间我国民商事法律法规的试行比例, 如图1所示:我国在改革开放起步阶段共颁布民商事法律法规819件, 其中试行比例约25%; 从试行比例的年份变动情况看, 1980年达到峰值(36%), 1985年以后该比例整体而言呈下降趋势, 至1992年仅占2%。这一变动趋势说明:立法者选择“ 试行” 方式立法与其对市场经济规律的认识具有正向的关联性。在经济体制快速转型时期, 由于对市场经济运行规律的把握还不够精准, “ 试行” 比例较高; 而当经济体制逐渐定型、社会发展趋于稳定, 立法者亦积累了足够的经验知识, 该比例则会回落。

同时, 为了减少社会震荡、分散立法风险, 立法者在空间维度上采取“ 试点” 的方式, 由点及面, 以局部带动整体, 稳步推进制度改革。我国于2013年9月挂牌设立了中国(上海)自由贸易试验区, 并在试验区范围内开展了“ 一篮子” 的商事制度创新实践[19]。

中央亦对全面深化改革过程中的“ 先行先试” 表明了态度:一方面, 积极肯定创新实践。习近平总书记在参加十二届全国人大二次会议上海代表团审议时强调:“ 要大胆试、大胆闯、自主改, 尽快形成一批可复制、可推广的新制度, 加快在促进投资贸易便利、监管高效快捷、法制环境规范等方面先试出首批管用、有效的成果。” 另一方面, 要保证改革的法治方向。习近平总书记在主持中央全面深化改革领导小组二次会议时进一步明确:“ 凡属重大改革都要于法有据。在整个改革过程中, 都要高度重视运用法治思维和法治方式, 发挥法治的引领和推动作用, 加强对相关立法工作的协调, 确保在法治轨道上推进改革。”

3.实验方法

在大数据时代背景下, 实验路径要求公司法学在研究方法上引入数据挖掘、信息可视化等方法。从总体上说, 我国的法律学者们还不擅长用数据说话。目前全国法院系统联网的中国裁判信息网只能实现数据录入、查询、统计分析等较简单的功能, 无法实现“ 司法数据→ 司法信息→ 知识模式→ 裁判指导” 的目标, 数据海量、信息缺失、知识匮乏是司法领域普遍面临的困境。

数据挖掘是指通过科学的算法或其他工具, 从海量的原始未加工的数据集中获得有效信息, 进而提取知识模式, 因而又被称为“ 数据库知识发现” 。数据挖掘的许多方法是由统计分析方法发展而来的, 譬如描述分析、关联分析、聚类分析、回归分析等, 其目的在于发掘隐藏在大型数据库、万维网及其他数据洪流中的知识模式。统计分析方法的对象是抽样样本集, 采用的是“ 假设— 检验” 的分析模式, 即提出一种假说, 然后设计实验并收集数据, 最后分析数据以检验假说。北京大学白建军教授是法律领域率先尝试该方法的权威学者, 他运用SPSS社会科学量化分析工具, 以105数量级刑事裁量为样本, 进行了系统的犯罪学实证研究, 这一方法也成为近年来法学实证研究的热点。

信息图谱法(又称“ 数据可视化” )基于像素、图符、层次、几何投影等技术, 将数据、信息及知识模式转换成清晰简明的图表形式。信息图谱法是数据挖掘的重要分支, 同时也是一个跨学科的研究领域, 这一领域尚缺乏成熟的成果可资参考。信息图谱法能够为数据分析、信息传达、知识理解带来全新的交互体验, 其好处有两个方面。其一, 信息图谱法能够在最小的空间、以最少的笔墨、在最短的时间内为观察者提供最多的真实信息。例如平面设计师费尔顿因其色彩斑斓的个人年度报告而受到热捧, 报告彰显了其非凡的设计天赋及个人信息数据收集的严谨性, 从2005年至今, 他持续追踪每年去过的地方、相处的人、看过的电影、读过的书以及其他大量信息, 并将它们以可视化方式呈现出来, 而读者们可以轻松地在一个下午读完他的过去, 这难道不是对信息图谱法优势最好的解读吗(Felton N., ″Feltron Annual Report: 2005-2014, ″ http://feltron.com/FAR14.html, 2015-01-01; Yau N., Visualize This: The Flowing Data Guide to Design, Visualization, and Statistics, Hoboken: Wiley, 2011; Yau N., Data Points: Visualization That Means Something, Hoboken: Wiley, 2013.)?其二, 无论数据挖掘过程多么烦琐, 数据挖掘方法多么复杂, 信息图谱法都能够起到“ 黑盒包装” 的效果, 让结果简明扼要, 有助于将数据挖掘过程中生成的知识模式固定下来。同时, 信息图谱法运用图表元素, 可以调动“ 锁在人脑中” 的专业知识, 让法学专家不再受限于技术表达方式, 得以与数据专家深度合作, 不断优化数据挖掘方案。

公司法学是否具有科学价值?李约瑟难题及其求解思路为公司法研究实现科学转型提供了指引。其一, 传统科学重演绎、类推, 现代科学重归纳。其二, 传统科学重经验, 现代科学重实验。同时, 科学发现过程中的功利心态是最大的阻碍因素。上述对经验观察与实验科学两种研究方法的本质辨析, 有助于学界在当前时代背景下对公司法学研究视角及研究方法进行自我反思和深入探讨。

一方面, 法典化时代呈现出三大特征:进化性要求我们以动态视角看待法典编纂过程中的学说争议, 简约性要求我们按照“ 提取公因式” 的方法删繁就简, 系统性要求我们站在系统论视角思考法条之间、条文与理论之间的矛盾、兼容与调谐。上述特征要求公司法学在研究视角上由文本转向实践, 借鉴美国现实主义法学观点, 注重以指导性案例为核心的公司法典型案例的研究。

另一方面, 大数据时代掀起了一场量变引起质变的数据革命, 国家治理模式也在悄然发生改变, “ 数目字管理” 模式创新可能成为李约瑟难题的另一种求解路径。上述趋势要求公司法学在规范分析、比较分析等传统经验研究路径基础上, 系统采用法律实验的方法。在实验路径上采用波普尔“ 四段图式” 证伪法, 在实验机制上采用制度软化、市场竞争、社会互动等流程, 在实验方法上综合运用数据挖掘、信息图谱法, 为我国公司法实证研究提供技术性方法。

最后, 霍姆斯的预言可供思考:“ 在对法律进行理性研究的过程中, 精通文字者(Blackletter Man)控制着法律的现在, 统计与经济学(或者其他科学研究范式)大师却能够预测未来。” [23]9

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|