[作者简介] 1.钱文荣(https://orcid.org/0000-0002-4556-9300),男,浙江大学中国农村发展研究院教授,博士生导师,经济学博士,主要从事城乡统筹发展机制创新、农村劳动力迁移与市民化研究; 2.郑淋议(https://orcid.org/0000-0002-7392-1666)(通信作者),男,浙江大学中国农村发展研究院博士研究生,主要从事制度安排与农村经济研究。

中国农村土地制度长期坚持以集体所有和家庭承包为内核,这不仅是国家层面的主观需要,也有集体和家庭分别作为两种制度安排的内在合理性。集体和家庭都体现着长期历史的自然选择,法律的规定只是让原有的非正式制度显化为正式的制度安排,外加非正式制度的配合,农地制度更易形成有效率的制度结构;集体和家庭在不同时期表征不同的功能,节约不同层次的交易费用,它们均具有较强的适应农地制度变革的能力。深化农地集体所有制改革需契合客观存在的自然法序,注重正式制度与非正式制度的功能配合,增强中国农地制度的稳定性和灵活性。

Most countries in the world pursue a private land system, while China alone insists on the public ownership of land with collective ownership and household contract as the core. This paper borrows the concepts and tools of the New Institutional Economics, discards the traditional public-private antagonism of the land system and regards the collective and the family as two separate systems when discussing the rationality of the Land Tenure System in China on the basis of regarding.

In terms of the stability of the system, both the collective and the family are the natural selection of history. The provisions of the law only make the original informal system manifest as a formal institutional arrangement. In addition, with the support of the informal system, the land system is more likely to form an efficient institutional structure. As far as the collective is concerned, informal institutional factors like customs, culture, trust, and public opinions affect the decision-making behavior and behavioral performance of farmers in various fields, which is related to the realization of collective action or the management of public affairs. As far as the family is concerned, they share the same goal and communicate more conveniently. Aside from these advantages, they play greater roles in different labor positions and work more effectively, reducing the management cost of the system, including negotiation costs, information costs and supervision costs, etc.

In terms of the flexibility of the system, both the collective and the family have good internal adjustment functions, and they are able to adapt to the changes in the land system. As far as the collective is concerned, the collective organization, as the agent of the peasant collective, has always embodied the dual principal-agent relationship, exercising different functions in different periods. This agent has successfully handled the relationships between small farmers and the government, and between small farmers and the market, saving transaction costs at different levels. As far as the family is concerned, the transformation of agricultural operation subjects from contracted farmers to new agricultural operation subjects indicates that the design of ″separation of three rights″ is conducive to improving the efficiency of farmland allocation without breaking the original interest pattern.

In addition to helping deepen the understanding of Chinese and foreign scholars on China’s Land Tenure System, this study also has important theoretical values and policy implications. The theoretical values are as follows: (1) Organization is also a system. Different organizational forms embody different institutional arrangements. The analysis of the organization should account for the system’s classic definition and the basic functions of the system. (2) China’s practices indicate that the issue of land system is not only one of ownership, but also one of the principal-agent. In the future, the principal-agent theory may find better application in the field of land system. (3) It is a reasonable option to establish a formal system alongside the informal system. The unreasonable elements in the informal system should also be eliminated through the establishment of a formal system.

The policy implications are as follows. First, it is necessary to clarify that the villagers’ group should be the main body of the collective land property ownership and to explore the effective realization of family management under collective ownership. Second, attention must be paid to the functional coordination between the formal system and the informal system, especially the function of the informal system. Third, within the framework of collective ownership, the relative functions of collective organizations may be selectively dormant or alive in order to deepen the reform of the ″separation of three rights″ of agricultural land on the basis of family management.

中国农村土地集体所有制的合理性问题, 一直是国内外学者关注的焦点。众所周知, 无论是横向比较, 还是从历史纵深来看, 在一个合法政体内, 实行农地集体所有制并取得较高的农业成就的国家或地区实属少见。尽管不少发达国家的实践已经表明, 农地私有制是一套具有较高效率的制度安排, 甚至也有不少学者认为, 中国未来的农地制度改革走向也应当是私有化[1, 2, 3], 但是, 中国为什么没有采取土地私有制而是实行以集体所有和家庭承包为内核的集体所有制呢?究其原因, 代表性的观点主要聚焦于以下三个方面:一是国家意识形态或社会主义性质的本质规定性, 集体所有是社会主义的内在要求, 关乎中国共产党的执政基础, 必须长期坚持[4, 5, 6]; 二是人多地少的国情约束, 在当前农村社会保障体系不健全的情况下, 家庭承包的农地制度内含社会保障功能, 具有生存依据属性, 而且在相当长的时期内这套制度可为工业化和城镇化的有序推进提供缓冲的制度空间[7, 8]; 三是农地私有化可能导致土地兼并和贫富两极分化, 进而引发社会动荡, 中国的历史发展也已证明, 在农地产权市场不完善的情况下, 农地私有化需要慎重考虑[9, 10]。

一套制度得以长期维持必有其内在因素, 以上观点分别从集体所有和家庭承包的优势以及农地私有的弊端等宏观视角肯定了当前中国农地制度的合理性, 很有参考价值。不过, 仍然存在以下讨论空间:第一, 有必要对中国农地制度的两大内核— — 集体所有和家庭承包进行联合性考察, 梳理这套制度本身的合理成分; 第二, 制度变迁实质上是不同主体相互博弈以达到制度均衡的过程, 除了国家层面的制度需求, 更需关注集体和家庭等组织层面的现实需求。显而易见, 如果这套制度的供给仅仅是出自国家单方面的需求, 那么必定是难以长久的, 而改革开放40年来, 这套制度的长期存在、农民拥护[11]以及经济绩效[12], 对此已形成了强有力的正向回应。

中国特色社会主义事业取得重大成就的根本原因就是坚持了中国特色社会主义道路, 中国经济的高质量发展离不开道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。中国坚持以集体所有和家庭承包为内核的农地制度, 其缘由更应该从集体所有和家庭承包两种制度安排本身来分析。有鉴于此, 本文借鉴新制度经济学的概念和工具, 将集体和家庭两种组织分别视作一种制度, 尝试从农村集体和农民家庭本身来探讨中国特色农村土地制度的合理性, 跳出农地制度非公即私的零和框架, 进而平等地开展学术对话, 以期增进中国改革经验的总结和强化中国农地制度改革的反思。

组织和制度是新制度经济学中紧密相连的一对概念, 新制度经济学创始人North曾将制度定义为“ 人为设计的建构人类行为的约束, 是一种游戏规则” , 而“ 组织是制度与那些受益于制度的人的集合” [13]。与此相似, Schmoller一方面认为“ 制度是一组正式和非正式的规则及其执行安排” , 另一方面, 他也将组织划分为正式组织和非正式组织, 并与制度的概念交替使用[14]262-263。更有意思的是, Greif直接将组织视为制度的要素, 他认为“ 制度是产生出行为规范的一系列社会要素系统, 由组织和规则、信念、规范等共同构成” [15]503。那么, 究竟是组织本身就可以视为制度, 还是制度经济学家无意间将两者混淆?事实上, 在新制度经济学发展演进的过程中, 国内外许多学者都曾将组织当作制度来看待过, 任何组织都是按照某种制度框架构造而成的[16], 不同的组织形式体现不同的制度安排, 新制度经济学正在被广泛地应用于产业组织制度研究[17]。现代制度经济学既讨论制度, 又讨论组织, 从一定意义上讲, 新组织经济学也是新制度经济学的组成部分[18]。相较于组织而言, 制度拥有更为宽泛的定义, 制度不仅为行为主体和组织提供社会游戏规则, 而且可以为组织的存在提供构造模式和结构框架[16], 这或许是不少学者将组织视为制度的重要原因[14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]。

制度本质上是一套经由社会选择决定和实施的机制[21], 笔者认为并非所有的组织都属于制度的范畴, 将组织视为制度必须契合制度本身的经典定义和体现制度的基础功能。大致来看, 组织的制度分析需遵循两个必要的程序:第一, 制度是一系列正式和非正式规则及其实施机制的结合, 正式规则或正式制度多由政治创建, 而非正式制度则主要从文化中部分地继承[22], 组织的制度分析首先需要分析组织是否兼具非正式制度或正式制度的特征, 如果不具有制度的特征, 则很难有理由认为组织具有制度的意涵。第二, 根据科斯定理, 只要交易费用存在, 制度就会发生作用, 制度的设立就是为了减少交易的成本[23], 组织的制度分析就是要进一步分析组织是如何减少交易成本或创造制度绩效的。显然, 如果不能降低交易成本, 则这种组织的存在也是没有必要的, 制度分析也缺乏价值。值得说明的是, 交易费用和交易成本是同一概念, 属于与生产成本对应的范畴, 本文将两者混合使用。卢现祥等援引阿罗和张五常的定义指出, 交易费用实质上是经济制度的运行费用, 即所谓的制度成本, 具体包括制度的确立或制定成本、制度的运转或实施成本、制度的监督和维护成本等整套制度的运行成本, 也包括信息成本、谈判成本、产权界定和产权控制的成本、监督成本和制度结构变化的其他成本[20]。

中国的农村集体内含丰富的制度意涵, 一方面, 它经由正式制度的创建, 获得法律上的认可; 另一方面, 它延续着历史的传承, 获得社会上的认同。农村集体的正式制度表征散见于《中华人民共和国宪法》第8条、《中华人民共和国民法通则》第74条、《中华人民共和国村民委员会自治法》第8条、《中华人民共和国土地管理法》第10条和《中华人民共和国农村土地承包法》第5条等规定。相较之下, 非正式制度在农村集体中的体现则内生于农村集体的形成过程, 聚焦于自然村落的本质特征和集体化时期的制度遗产。

在户籍与土地相互锁定的情况下, “ 集体” 不仅是农民集体的人口集合(农民集体), 也是地理意义上的空间范围(农村集体)。事实上, 中国的农村集体长期表征为客观存在的自然村落。在几千年的历史长河中, 中国古代的地方政治制度安排呈现“ 皇权不下县” 、县下“ 无为而治” 的治理格局。在传统中国社会, 以血缘、地缘为纽带的自然村落构成了农村基层秩序的地域基础, 依靠乡绅乡贤和宗族长老等建立在地域和人户管理基础上的自治组织成为理解传统中国基层社会秩序的关键[24]。制度文化的历史惯性决定了城乡社会转型时期大部分农村集体本质上仍然是乡土社会, 是建立在差序格局基础上的熟人社会[25], 世代共生共存的习俗、习惯等非正式制度构成了乡村治理的制度基础。从这个意义上讲, 中国将集体所有作为农地制度的重要内核, 实际上也是遵从了传统的自然法序, 将非正式制度通过法的规定显化为正式制度。客观地看, 中国的农村集体实际上是长期形成的自然村落成员的集合, 这与大部分村民小组构成土地的事实所有者的情况基本吻合, 村民小组(原生产队)事实上占有了90%左右的农村土地[26]。可以说, 体现大部分自然村落的村民小组也是农村集体事实上的最优规模。

早在20世纪五六十年代, 受制于国家发展战略的目标导向以及国内国际环境恶化的约束条件, 为完成从农业中提取剩余以积累原始资本的历史使命, 农村组织形态在相当短的时期内完成了由互助组到初级社到高级社再到人民公社的更替, 迅速形成了“ 生产队— 生产大队— 人民公社” 的“ 三级所有” 的制度安排。但经营核算单位到底应该放到哪一层级, 直到1962年《农村人民公社工作条例修正草案》的出台, 才得以最终明确, 即以生产队为土地所有制的基础。个中逻辑如下:从交易对象的数量上讲, 若将经营核算单位放到人民公社层次, 由于与政府打交道的组织数量进一步减少, 外部交易成本更小, 但人民公社得以保留, 其对应的组织内部交易成本将变得更大; 若将经营核算单位放到生产大队层次, 无论是它们之间的内部交易成本还是外部交易成本都相对较大, 但保留生产大队, 可以将其作为连接生产队与人民公社的桥梁, 从而降低组织内部交易成本; 若将经营核算单位下放到生产队, 则组织内部交易成本达到最低, 而组织外部交易成本又相对较高。综合集体内外交易成本的考虑, 经营核算单位最终确定在了属于传统自然村落的生产队层级, 同时保留其他两个单位。这便是“ 三级所有, 队为基础” 的由来, 而作为生产队范围的集体也一直延续至今。这在一定意义上印证了新中国成立以来的土地制度变革实质上都是以村民小组为单位进行的事实[27]。

可见, 农村集体在其最优规模的确定上既有历史渊源, 也有现实考虑。在传统自然村落基础之上确立的土地集体所有制, 不仅可以避免创建新制度的摩擦, 而且有利于降低制度运行的成本。更为重要的是, 这种不违背自然意志的制度安排并非中国政府的一厢情愿, 反而由于非正式制度的配合而形成了更有效率的制度结构。如此, 集体内部成员的市场交易既可以通过正式的法律法规来保障, 也可以用建立在血缘、地缘基础上的相互信任来维护[6]。总之, 除了法律法规等正式制度的约束作用, 在体现传统自然村落意志的集体中, “ 熟人社会” 的存在形态很大程度上决定了农户彼此之间的信任和舆论等非正式制度可以正向促进集体行动或公共事务的达成, 减少了机会主义以及成员监督等诸多问题发生的可能, 大大降低了集体自决中的信息成本、谈判成本和制度实施成本。不过, 值得说明的是, 当时集体化农业生产的失败并不能简单归咎于“ 三级所有, 队为基础” 制度, 深层次的原因在于集体化时期的农村集体并非自愿组成而是强制划定, 政治任务大于农业生产经营, 农民并没有足够的剩余索取权。

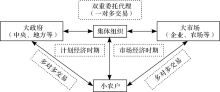

现实中集体侵犯农民权益案例的存在, 使不少学者开始质疑集体所有的合理性。不可否认, 少数集体组织和少数干部侵犯农民权益的情况确有发生, 不过笔者认为主要可归结为两点原因:第一, 农民和少数干部对“ 集体” 的内涵认识有偏差, 导致集体组织越权管理。《中华人民共和国土地管理法》第10条明确规定:“ 农民集体所有的土地依法属于村农民集体所有的, 由村集体经济组织或者村民委员会经营、管理; 已经分别属于村内两个以上农村集体经济组织的农民集体所有的, 由村内各该农村集体经济组织或者村民小组经营、管理; 已经属于乡(镇)农民集体所有的, 由乡(镇)农村集体经济组织经营、管理。” 可见, 农村土地属于农民集体所有, 集体组织只是其代理组织, 集体所有不等于集体组织所有。第二, 集体作为人的集合, 不可避免地决定了它天然需要集体组织作为中介, 由此就可能出现委托代理问题, 这换作任何中介组织都可能存在。而相对于其他组织, 集体组织可能更为合理, 它在新中国成立以来的不同时期表现出较强的适应能力(见图1)。

若简单地以资源配置手段为划分依据, 1949年以来的时间阶段可大致划分为两个特点鲜明的时期, 即计划经济时期和市场经济时期。作为制度的集体, 在不同时期表征不同的组织职能, 分别处理小农户与大政府的关系问题以及小农户与大市场的关系问题。在计划经济时期, 集体组织属于一种具有双重委托代理关系的中介组织, 具体表现为“ 集体成员— 集体组织— 大政府” 之间的委托代理。一方面, 集体组织代表着农民利益, 充当农民集体的委托人; 另一方面, 集体组织代理行使政府职能, 充当政府的委托人。出于国防军事、现代化等诸多考虑, 当时中国正实施重工业发展战略, 亟待完成资本的原始积累, 要从高度分散的农业大国中提取农业剩余, 必须依赖农村集体组织。据“ 农业投入” 总课题组的测算, 在1950— 1979年间, 扣除财政支农支出1 557亿元, 国家通过直接的税收以及间接的剪刀差等方式从农业部门累计提取剩余约4 500亿元, 平均每年为155亿元[28], 为推动国家现代化做出极大的贡献。在市场经济时期, 伴随着经济体制的转轨, 尤其是2004年后农业税的全面取消, 农村集体组织的职能从政治任务逐步过渡到市场经济轨道上来, 与其打交道的主体也由政府主要转向了市场。在此阶段, 尽管集体组织仍然属于一种具有双重委托代理关系的中介组织, 但具体表现为“ 集体成员— 集体组织— 大市场” , 打交道的对象主要是市场经济主体, 比如涉农企业、家庭农场、合作社以及社会化服务组织等新型农业经营主体。在这一过程中, 集体组织的职能也发生了明显变化, 从各地的实践来看, 既有以集体组织为依托发展壮大集体经济的, 比如江苏华西村、贵州塘约村等; 也有通过集体组织流转土地推进农业产业化的, 比如四川崇州、重庆永川等。可见, 在新中国成立以来的不同时期, 集体组织避免了“ 多对多” 的直接交易, 节约了制度运行的交易成本。不过, 需要明确的是, 中介组织无可避免地会存在委托代理问题, 在未来的制度安排中应当防止集体组织和少数干部侵犯农民权益, 一方面要厘清集体组织的权责利关系, 另一方面要顺应时代变化选择性地终止或创设相关职能。

家庭承包作为农地制度的重要内核, 其组织单位同样兼具正式制度和非正式制度的双重特征, 具体表现在:(1)正式制度层面。《中华人民共和国土地承包法》第3条规定:“ 国家实行农村土地承包经营制度, 农村土地承包采取农村集体经济组织内部的家庭承包方式。” 第9条规定:“ 承包方承包土地后, 享有土地承包经营权, 可以自己经营, 也可以保留土地承包权, 流转其承包地的土地经营权, 由他人经营。” (2)非正式制度层面。在基层秩序方面, 家庭建立在血缘和姻缘基础上, 家风、家规和习俗、习惯等非正式制度在家庭日常的生产生活中扮演着重要角色。

从全球农业发展历史来看, 无论是农业资源禀赋优越的欧美, 还是农业资源禀赋稀缺的日韩, 家庭始终是农业生产经营最基本、最普遍的组织形式[29]。相对于其他生产经营组织, 家庭具有以下组织特性:第一, 家庭建构以血缘和姻缘为基础, 内部成员利益联系紧密, 心理距离和物理距离相近; 第二, 家庭内部成员构成层次分明, 性别、年龄等内部差异易于形成合理的劳动分工和资源的优化配置; 第三, 家庭注重家风、家规和习俗、习惯的代际传承, 非正式制度潜移默化地发挥着作用; 第四, 家庭集生产、消费、文化、教育等多功能于一体, 是一个功能完备、灵活多样的综合性组织。总之, 家庭具有产权归属清晰、治理结构简单、监督成本低下、激励效果明显等诸多优势[30]。根据联合国粮农组织统计, 全球农业经营主体中90%以上属于家庭经营(参见联合国粮农组织《2014年粮食及农业经营状况:家庭农业中的创新》, http://www.fao.org/publications/sofa/2014/zh/, 2018年10月17日。)。因此, 尽管中国政府一直大力倡导培育新型农业经营主体, 但农民家庭作为最主要的生产经营主体仍然不可忽视。

为什么家庭被证明是农业经营最基本、最普遍、最有效的组织形式呢?原因不仅在于家庭具有上述组织特性, 更在于家庭组织特性与农业生产特性的高度匹配可以节约诸多交易成本。具体来看, 第一, 农业生产是利用有构造的生命自然力进而利用其他自然力的活动[31], 农业的季节性、周期性、空间性以及生命特性极为明显, 这意味联系紧密、分工明确、灵活多样的家庭组织可以更好地适应复杂的农业生产经营活动。第二, 农业是自然再生产与经济再生产相互交织的过程, 属于自然风险和市场风险相互交织的产业, 这意味着整个农业经营的决策过程、生产过程和流通过程等都需要匹配较小的经营单位, 相较于其他组织, 家庭可以较好地满足上述要求。第三, 就家庭经营本身而言, 其本质在于自我雇佣、自我经营、自我分配, 在劳动力配置和剩余控制方面具有独特的优势[32]。简而言之, 在农业经营决策过程中, 家庭成员具有目标一致性以及家庭成员之间具有交流便利性, 可减少内部协议达成的谈判成本; 在农业生产经营过程中, 家庭成员自发的集体行动以及合理的劳动分工可减少信息成本和监督成本; 在剩余分配过程中, 家庭成员关注家庭整体利润的最大化, 可减少个人利益之间的协调成本。

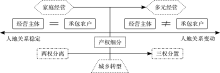

人地关系一直是制度变革的核心, 中国农地产权格局从所有权、承包经营权的“ 两权分离” 到所有权、承包权、经营权的“ 三权分置” 的理论和实践表明, 家庭制度在适应人地关系变动方面具有较强的调节能力。一方面, 在改革开放初期, 城乡二元结构明显, 人地关系较为稳定, 农村中的承包主体和农业经营主体趋于一致, 承包主体即为农业经营主体。在这一时期, 家庭就是普遍的农业生产经营单位, 家庭经营自新中国成立之后再次成为一种普遍且有效率的组织形式, 体现了作为制度的家庭的合理性。另一方面, 在城乡社会转型时期, 农村中“ 人地分离” 开始出现并渐成趋势, 伴随着工业化和城镇化的快速推进, 农村劳动力流动客观上造成了农地承包权和经营权的分离。农业经营主体也开始发生分化, 新型农业经营主体开始涌现, 农地承包主体和农业经营主体出现分离, 承包农户不一定从事农业经营。农地产权的细分与组合事实上促进了以家庭经营为基础的多元经营格局的形成, 农地产权的演变更好地适应了农地制度变革和农业现代化经营的需要(见图2)。

产权是具有可分性的一组权利束, 农地产权制度从“ 两权分离” 到“ 三权分置” 的演变顺应了家庭制度在适应人地关系变动方面所具备的调节优势。在城乡社会转型时期, 以家庭经营为基础、多种所有制主体共同经营既是中国现代农业经营体系最重要的基础特征[33], 也是传统农业向现代农业演进过程中的必然现象[34]。农业农村部统计显示, 截至2016年底, 全国家庭农场达到87.7万户, 农民合作社达到179.4万家, 全国农业产业化组织超过41万个, 其中各类龙头企业超过13万家(数据来源于农业农村部 《农村各项改革全面深化》, http://nmfsj.moa.gov.cn/xdnycj/201808/t20180813_6155629.htm, 2018年10月17日。); 第三轮全国农业普查也显示, 全国20 743万农业经营户中, 398万为规模农业经营户(数据来源于国家统计局《第三次全国农业普查主要数据公报(第一号)》, http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/nypcgb/qgnypcgb/201712/t20171214_1562740.html, 2018年10月17日。)。可见, 尽管现阶段家庭经营仍占农业经营主体的绝大多数, 但是以新型农业经营主体为代表的适度规模经营正成为农业农村中的新趋势[35]。在此背景下, “ 三权分置” 的制度设计在一定程度上节约了制度创新的初始成本, 一方面既考虑了原有承包农户的核心利益, 避免流转过程中的农地流失, 顺承了土地集体所有制的公平取向; 另一方面又平等地保护了经营主体的合法权益, 强化土地产权权能, 创新了土地集体所有制的效率取向。不过, “ 三权分置” 之后, 用地主体更加多元, 农地权能更加多样, 合约结构也更为复杂, 如何处理好实践过程中的“ 三权关系” 应当是继续深化改革的重点。

纵观全文, 制度的合理性分析实质上是制度的静态“ 大稳定” 与动态“ 小调整” 的辩证统一。一套制度是否具有合理性以及能否长久高效地运行, 主要取决于这套制度能否兼顾稳定性和灵活性的要求。制度的稳定性意味着一组补充性的非正式规则和执行特征已经扩散到整个制度结构, 但初始的正式规则依然有效[18]; 制度的灵活性则是在保持制度稳定的前提下, 根据外部环境和内在需求的变化做出适当调整, 创造与之对应的制度供给。组织也是一项制度, 中国农地制度长期坚持集体所有和家庭承包两个制度内核, 这不仅是国家层面的主观需要, 也有集体和家庭分别作为两种制度安排的内在合理性。

从静态的制度稳定性的层面讲, 集体和家庭都体现着长期历史的自然选择, 法的规定只是让原有的非正式制度显化为正式的制度安排, 其中, 对集体而言, 长期形成的习俗、文化、信任和舆论等非正式制度在各个方面、各个领域影响着农户的决策行为及其行为绩效, 关乎着集体行动的实现或公共事务的达成。对家庭而言, 家庭成员之间的目标一致性和交流便利性、家庭自发的集体行动和合理的劳动分工、家庭关注整体利润或效用的最大化等特征, 使家庭经营与农业特性天然契合, 从而使谈判成本、信息成本、监督成本和协调成本等制度成本大大降低。从动态的制度灵活性的层面讲, 集体和家庭均具有良好的内部调节功能, 它们具有较强的适应农地制度变革的能力。对集体而言, 集体组织作为农民集体的代理, 一直体现着双重委托代理关系, 却在不同时期行使不同的职能, 先后较好地处理了小农户与大政府、小农户与大市场之间的关系, 作为一个中介组织, 既体现了交易费用, 也节约了交易费用。对家庭而言, 农业经营主体由承包农户向其他新型农业经营主体的转换说明了“ 三权分置” 的制度设计在不打破原有利益格局的情形下, 将保证承包农户的合法权益, 提高农地的利用效率, 可以较好地适应农业农村经济的发展。

需要指出的是, 本文尚有不完善之处有待说明和讨论:首先, 任何制度都是相对的、动态的, 不存在百利而无一弊的制度, 也不存在亘古不变的制度, 优势和弊端往往如影随形, 制度和人事有着莫大的关联。中国农地制度亦是如此, 本文虽重点阐述其合理性, 但不表明它没有缺点。集体和家庭无论是在历史中还是在现实中, 都存在不少弊端, 现阶段最需关注的就是农地制度内含的委托代理问题。事实上, 当前农地制度的委托代理问题大致有三个层次:第一层是集体组织内部, 村民小组、村民委员会和乡镇及其集体经济组织“ 三级所有” 的产权治理格局; 第二层是“ 集体成员— 集体组织— 大政府” , 即农民、集体与政府之间的基层治理关系; 第三层是“ 集体成员— 集体组织— 大市场” , 即小农家庭经营、集体经营与新型农业经营主体多元经营之间的农业生产关系。这三种委托代理都既有可能节约交易成本, 也有可能侵犯农民合法权益。在不同的治理情境下, 这两种现象都可能发生。因此, 需要设计相应的配套制度或培养合格的基层干部以解决委托代理过程中可能出现的正向激励、逆向选择和道德风险等问题。其次, 正式制度和非正式制度都是社会运行的秩序基础, 在非正式制度上创建正式制度是一个较为合理的选项, 但并不表明非正式制度也都是较优选择。非正式制度是长期历史的自然演绎, 其不合理的成分也应当通过建立正式制度加以排除。在现实中, 更为重要的是平衡非正式制度与正式制度的实际影响, 避免出现两者同时失灵或互相矛盾的情况。最后, 组织的制度分析是一个新兴的研究视角或领域, 从广义上讲, 组织也是一项制度, 不同的组织表征不同的制度安排, 而制度既有显性的正式规则, 也有隐性的非正式规则, 现实中的各类组织正是各种正式规则与非正式规则的集合体。严格来讲, 将组织视为制度至少需满足两个前提条件:该组织契合制度的定义且具备制度的功能, 即该组织内含正式规则与非正式规则, 能约束主体的行为; 该组织体现和节约交易费用, 能影响社会的运转。

中国农村土地制度以集体所有和家庭承包为内核, 是中国特色社会主义农村经济制度的重要组成部分, 应长期坚持和不断完善。本文的政策启示如下:第一, 未来的农地制度改革不仅需考虑国家层面的制度目标, 还要契合客观存在的自然法序。一方面, 要尊重村民小组占有绝大多数土地的既成事实, 明确村民小组为集体土地产权的所有权主体, 根据实际情况决定其权利是否继续交由村委会代理, 处理好不同层次的委托代理关系, 发挥集体组织在地权纠纷和利益分配问题中的协调作用; 另一方面, 要坚持家庭经营的基础性地位, 探索集体所有制下家庭经营的有效实现形式, 促进小农户与现代农业发展有机衔接, 鼓励发展多种形式的家庭农场, 发挥家庭组织在农业生产经营中的主导作用。第二, 要注重正式制度与非正式制度的功能配合, 尤其要重视非正式制度的功用, 形成合理有序的治理格局。一方面, 要严格执行《中华人民共和国村民委员会自治法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地承包法》等法律规定, 发挥正式制度的约束作用; 另一方面, 要尊重地方村规民俗, 举荐村民代表和新乡贤, 重视非正式制度的配合作用。第三, 在农地制度的创新过程中要兼顾制度的稳定性和制度的灵活性, 避免出现强制性制度变迁。一方面, 要在集体所有的框架下选择性终止和创设集体组织的相关职能; 另一方面, 要在家庭经营的基础上继续推进农地“ 三权分置” 改革, 增强农地制度适应环境变化的能力。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|