作者简介: 1.魏江(https://orcid.org/0000-0002-4338-533X),男,浙江大学管理学院教授,博士生导师,管理学博士,主要从事创新战略、战略管理、服务创新等方面的研究; 2.白鸥(https://orcid.org/0000-0002-8524-0008),女,浙江农林大学风景园林与建筑学院副教授,管理学博士,主要从事创新战略、战略管理、创新网络治理等方面的研究。

双边市场平台作为一种新兴场域,其知识资产治理面临重重困境,独占性机制未能全面解释创新者如何从创新中获益。制度创造、制度再造和制度维持构成了双边市场平台知识资产治理制度的建构过程,平台领导者联合其他主体采用象征性和物质性合法化策略,自下而上地开展知识资产治理建立契约、构建身份、建立联系和保障激励等制度工作,在双边市场知识资产治理组织场域中形成强制同构力、规范同构力和模仿同构力,促使组织场域内各类中小卖家在合法性获取过程中遵从所构建的知识资产治理制度,实现双边市场知识资产治理。

As a new field, the two-sided platform has multiple dilemmas and contradictions in the governance of intellectual assets within the platform, which cannot be solved by the appropriability theory. It is urgent to introduce a new theoretical perspective to explain how innovators profit from innovation in the context of the two-sided platform. It is possible to explain the governance practice of intellectual assets in the two-sided platform by institutional work which observes how specific behaviors construct the institutional work from the micro level, and the legitimacy theory which analyzes the interactions between organizations and the environment. Institutional work is the institutional construction in the process of micro-action from the perspective of ″work″. Legitimacy theory is a larger conceptual category than appropriability theory, which can construct regulations, norms and cognition that benefit from innovation by observing the practical actions of intellectual assets governance on the two-sided platform.

Through the vertical single case study method based on the grounded theory, the practice of intellectual assets governance on the two-sided platform is presented as a three-stage institution change model of institution creation, institution reengineering and institution maintenance. At the stage of institution creation, the establishing contracts work for intellectual assets governance is carried out. Platform leaders, buyers and rights holders, as the main actors in the institutional work, jointly carry out legitimation strategies based on symbolic strategies and construct ″cognitive legitimacy″ and ″normative legitimacy″ in the field of intellectual assets governance organization. However, the ″norm″ and ″cognition″ at this stage have produced deviations in the pursuit of the network effect on the two-sided platform, resulting in the failure of effective governance in establishing contracts work and pushing the governance of intellectual assets to the next stage. The stage of institution reengineering includes building identity work and establishing connection work of intellectual assets governance. Platform leaders, rights holders, authoritative departments and small and medium-size sellers have become the major actors in the implementation of the institution. Through symbolic legitimation strategies and material legitimation strategies, the organization field of intellectual asset governance in the two-sided platform has been constructed to form regulative, normative and cognitive legitimacy and achieve the goal of intellectual assets governance. In the institution maintenance stage, the guaranteeing and facilitating work of intellectual assets governance was carried out. Through the joint actions of platform leaders, rights holders, local governments and small and medium-size enterprises, the intellectual assets governance institution constructed in the institution reconstruction stage was strengthened and promoted, and the cognitive legitimacy and regulative legitimacy were constructed in a wider organization field, ultimately realizing intellectual assets governance.

The institution change model of intellectual assets governance expands the theoretical boundary of profit from innovation, explains the logic of intellectual assets governance on the two-sided platform with legitimacy theory, and deconstructs the actors, the legitimation strategies, the legitimacy in the organizational field of intellectual assets governance, the manifestation of institutional work step by step and reveals the logical relationship between them. The analysis of intellectual assets governance institutional work enriches the connotation of institutional work. The establishing contracts work, building identity work, establishing connection work, guaranteeing and facilitating work of intellectual assets governance have expanded the connotation of institutional work and revealed the interrelation between different institutional works. The research on symbolic legitimation strategies and material legitimation strategies respond to the current change in the research on legitimation strategies: the legitimation strategies should be realized by the substantial change in the material world and the change in symbols and languages.

在典型的双边市场平台内, 知识资产侵权等问题频出, 如平台卖家模仿知名品牌的外观设计、盗用知名品牌商标等, 不仅让权威部门诟病平台领导者[1]治理失效, 也让双边市场平台用户质疑, 最终导致创新收益减少, 打击了创新主体的创新积极性。作为一种元层面的组织形式[2], 学界对平台治理的讨论从未间断, 但深入到对双边市场平台内知识资产治理的研究却乏善可陈。

双边市场平台知识资产治理的困境主要表现为以下三点:(1)平台领导者追求网络效应的单一性与知识资产治理目的多样性的矛盾导致治理动力不足; (2)双边市场平台结构决定了平台缺失科层治理权力和市场交易制度约束, 导致平台领导者知识资产治理责任与治理权力的不对称; (3)知识资产保护独占性机制失效与平台知识资产保护制度缺失并存, 导致现有保护制度上的真空。综上, 平台领导者在开展双边市场平台知识资产治理中既缺乏动力, 也缺乏能力, 更缺乏制度保障, 因此, 对双边市场平台知识资产治理制度建构过程的讨论具有重要的现实意义。

理论层面, 已有知识资产保护逻辑无法满足双边市场平台知识资产治理的要求。从创新中获益的独占性机制, 难以在双边市场平台知识资产保护中发挥效应[3]。基于专业服务业创新独占性机制的知识隔离、产权保护和顾客锚定等[4], 在平台中并不能清晰解释平台领导者的治理逻辑[5]。

已有的平台治理理论也尚未解释双边市场平台中知识资产治理问题。静态视角下的平台治理主要遵循产业经济学理论, 关注双边市场平台获取生态圈“ 赢者通吃” 的网络效应[6]; 动态视角更加关注平台创新[7, 8, 9, 10], 讨论如何通过治理激发平台中的第三方创新。国内对双边市场的研究主要关注平台— 政府的双元管理范式[11]等, 尚未解释双边市场平台如何开展知识资产治理, 但在实践中, 这一问题却十分突出。

因此, 本文的研究问题是:双边市场平台如何开展知识资产治理?本文采用探索性纵向单案例研究, 选取阿里巴巴集团为研究对象, 试图从微观层面剖析双边市场平台知识资产治理制度的建构过程。

1.双边市场平台知识资产治理困境

知识资产是保证企业可持续创新能力的核心资产, 其形式和内涵都在不断地丰富和扩展。已有研究对知识资产内涵的界定从企业内部拥有的知识资产逐渐延伸至企业与外部合作过程中产生的知识资产, 能够为企业创造价值和提升竞争优势的所有知识都被纳入企业知识资产的范畴中[12]。本文遵循这一逻辑, 认为知识资产是企业拥有的、能够为企业创造价值并带来竞争优势的所有知识的总和, 包括企业拥有的专利、版权、商标、营销渠道、客户资源和社会关系等。按照从创新中获益的理论, 本文认为, 知识资产治理是企业或创新主体为了从创新中获取收益而针对知识资产所进行的一种制度安排。

对知识资产治理的研究多从独占性视角展开。独占性机制的外生视角认为, 通过专利、版权等知识产权制度可以实现知识的独占; 而独占性内生视角认为, 企业人力资源管理、声誉等内部手段能实现企业对知识资产的独占, 最终从创新中获取收益。

但是, 独占性机制难以有效解释双边市场平台知识资产治理实践。双边市场平台结构决定了正式的独占性机制无法有效解决平台内的侵权行为[4]。作为元层面的组织形式[2], 松散耦合的组织结构关系使双边市场平台中的创新者或加入平台的权利人采用正式独占性机制对侵权者进行打击的效果非常有限[5]。在双边市场平台中, 非正式独占性机制, 如领先时间和声誉机制等, 需要与平台领导者共同协作或是在平台领导者提供的资源支持下才能发挥有效作用。但平台领导者更关注平台网络效应[7], 为了获取网络效应, 通常会忽略对平台内创新主体或平台外权利人知识资产的保护。因此, 非正式独占性机制也不能解决双边市场平台中的知识资产治理。本文认为, 知识资产治理需要用新的理论范式和制度设计来拓展从创新中获益的理论。

2.制度理论中的合法性

本文引入合法性理论作为双边市场平台知识资产治理制度建构的解释机制, 原因在于独占性机制和合法性理论的内在逻辑关联。独占性机制通过独占从创新中获取收益, 合法性通过与环境的匹配从制度环境中获取收益, 二者的最终目的均是通过对资源的拥有来获取收益。而且, 合法性是较独占性更大的范畴。独占性机制是基于法律的正式保护方法、半正式保护方法和完全不需要法律约束的非正式保护方法[13]来保障企业从创新中获益; 而合法性是更大的理论范畴, 是来自于管制机构具有强制同构力的规制, 来自于专业化过程具有规范同构力的规范和来自于不确定环境具有模仿同构力的认知[14]。合法性的规制、规范和认知的内涵与外延都比独占性机制更加深刻、广泛。

合法性是制度理论的核心概念之一。合法性能够积极影响资源获取和组织生存[15], 在某一包含标准、价值观、信仰和定义的社会建构体系中, 实体行为是合意的、合适的或恰当的普遍感知或假设[16]。本文从组织视角来界定合法性, 强调合法性是建立在制度支柱之上的合法性议程。合法性形成和发展的过程可以用合法化来描述, 合法性是合法化策略使用的结果[17]。对合法化策略的研究更多采用修辞策略和象征性策略。修辞策略是通过连接更为广泛的现实概念, 如运用神话、神学、哲学和科学来获取合法性; 象征性策略强调用从消极到积极的态度来获取合法性, 是基于行为者选择或操控环境的能动性分析, 主要有公司名字的选择、讲故事[18]、印象管理或象征性的行动[19]等。近年来开始倡导合法化策略更应是对物质世界的实质性改变, 应更加关注象征性合法化策略向物质性或经验性的合法性转变[20]。本文从合法化策略展开解释逻辑, 讨论在双边市场平台中知识资产治理的制度建构是如何通过象征性和物质性合法化策略实现的。

3.“ 工作透镜” 下的制度工作

双边市场知识资产治理制度建构过程可以通过制度工作进行解构。制度工作是通过“ 工作透镜” 研究组织自下而上的行为, 从关注行为的结果转向行为者和行为本身[21], 是个体和组织通过有目的的行动去创造、维持和扰乱制度, 在制度领域研究中被广泛讨论。制度工作主要包括三种形式:创造制度、维持制度和扰乱制度[22]。创造制度更多关注制度创业, 描述和解释利益行为者在制度形成中的作用。在创造制度中, 辩护、定义、授权这三种工作形成一个循环, 是革命性的制度重构; 构建身份、改变规范关系、建构规范网络强调制度工作的规范结构, 是通过行为者与场域、规范与场域、行为者与行为者之间的交互形成制度结构; 模仿、理论化和教育这三种工作, 关注制度创造过程中的制度认知层面。维持制度通过对场域内部分行为者的奖励和惩罚来确保制度遵从, 同时关注规范和信仰系统的再创造, 其中使能工作、监管工作、制止和妖魔化工作能够被清晰辨识; 神秘化、嵌入与惯性这三种工作是规范基础和信仰系统的再造, 在很大程度上不知道行动的原始目的或最终结果[22]。当采用“ 工作透镜” 研究战略组织时, 个体或组织通过有目的的行动自下而上地改变影响自身的社会语境[23], 此类实践可看作制度变迁的原因之一。创造制度、维持制度和扰乱制度正是通过“ 工作透镜” 解构制度变迁。在组织制度逻辑转变中, “ 工作透镜” 将英特尔的制度工作解构成外部实践工作、合法性工作、内部实践工作和身份工作[24]。在跨部门社会伙伴的合作过程中, “ 工作透镜” 解释了合法性工作来源会随着时间变化而变化, 并且超越了对象、受众和时间。已有对制度工作的研究更多强调的是创造制度[25], 讨论组织如何通过制度创业来获取合法性[26], 而维持制度中的制度工作更加值得关注[27]。本文不仅关注双边市场知识资产治理机制的创造过程, 也将更深入地讨论制度创造后制度的变化和维持。

本文的研究问题是双边市场平台如何开展知识资产治理, 这一问题适合采用案例分析解构其逻辑关系。案例研究能够细致、全面地发现双边市场平台知识资产治理中的具体行为、治理主体以及治理行为的结果等, 逐步揭示隐藏在微观行为后的知识资产治理制度和理论逻辑[28]。此外, 知识资产治理制度建构需要从动态视角展开解释, 案例研究在展示动态过程方面具有明显优势, 嵌套单案例研究能对纵向演进过程进行深入探讨和分析, 揭示过程变化中的微观机制, 归纳和总结纵向演进的路径。因此, 本文选择嵌套单案例研究方法展开理论构建。

1.案例选择

本文遵循典型性原则, 选取阿里巴巴网络技术有限公司(以下简称“ 阿里” )为分析单元, 原因有三:一是研究情境决定。本文的研究情境是双边市场平台, 淘宝网和天猫作为阿里旗下知名的双边市场平台, 已占有国内电商市场80%的份额。二是研究对象决定。本文的研究对象是知识资产, 阿里双边市场平台涉及众多借助平台开展各种业务的伙伴的知识资产, 还包括尚未进入平台的品牌权利人的知识资产。三是案例企业在知识资产治理方面已经初显成效。阿里产业生态的建立, 尤其是天猫B2C交易市场的建立, 显示了阿里治理知识资产侵权行为的态度。

2.数据收集

为了提升研究的信度和效度, 本文选择多位研究者进行访谈数据和观察数据收集, 并且对相关网页新闻、官方网站信息、年报、CNKI数据库论文和纸质媒体新闻报道等二手资料进行收集(参见表1)。此外, 对不同研究者和不同来源的数据进行了三角验证。

| 表1 数据来源 |

3.案例介绍

1999年, 马云在杭州建立阿里, 由最初基于双边市场的信息提供平台逐步发展为集网上支付系统、互联网金融、云计算业务、大数据平台等为一体的商业生态。阿里成立至今与知识资产侵权相关的关键事件, 参见表2。

| 表2 阿里巴巴集团知识资产相关的关键事件 |

4.数据分析

本文基于扎根理论的研究方法, 对案例材料进行挖掘, 识别概念维度以及维度间的关系。

(1)一级编码(开放式编码)。对原始数据中涉及知识资产治理的内容进行整理和概念化, 尽可能使用原始资料, 对涉及知识资产治理的案例材料贴上标签。然后, 在概念化的基础上进行范畴化, 将具有相似意义的概念进行合并和聚拢, 最终抽象出9个初始范畴。

(2)二级编码(主轴式编码)。对开放式编码获得的有关知识资产治理的初始范畴进行比较, 采用“ 条件— 行动— 结果” 的轴心式编码范式, 对知识资产治理制度工作内涵进行逻辑分析, 寻找初始范畴之间的逻辑关系, 最终归纳出知识资产治理的制度工作。例如, 当阿里B2B平台发现欺诈行为后, 立即采取惩罚性措施:阿里B2B平台在2011年遭遇虚假销售的投诉, 开除了内部造假员工, 关闭造假网店, 并且调整企业内部高管岗位, 继而对内部组织结构进行整改, 将已有的淘宝商城升级为天猫商城, 并且提高商家入驻门槛, 在组织内部成立“ 打假作战室” , 关联店小二参与治理活动等。

(3)三级编码(核心编码)。通过描绘故事线的方法从二级编码中进一步提炼核心范畴, 从而构建双边市场平台知识资产治理制度。在本文中, 核心编码由制度创造、制度再造和制度维持三阶段的制度变迁模型体现。

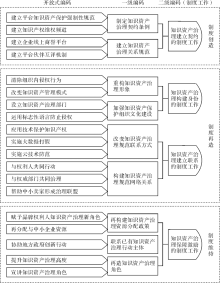

本文通过对阿里在知识资产治理过程中具体行为以及行为主体的系统分析, 发现了双边市场平台知识资产治理制度的建构过程。图1展现了双边市场平台知识资产治理制度变迁模型中的制度工作行为主体、合法化策略、合法性和制度工作。图2显示了知识资产治理制度工作的编码概况, 力求在对知识资产治理行为不断编码抽象的过程中体现知识资产治理制度工作的具体内涵。

双边市场平台知识资产治理的制度创造阶段包括知识资产治理建立契约工作。1999年, 阿里在B2B电子商务平台的交易过程中, 针对双边市场平台内商品欺诈和产品侵权等问题推行“ 诚信通” 服务, 并在2002年全面实施。此阶段, 案例展现出知识资产治理建立契约的制度工作, 分为制定知识资产治理契约条例和建立知识资产治理关系规范。

1.制定知识资产治理契约条例。双边市场平台创建初期, 阿里知识资产治理行动体现在规范的建立上, 即向进入平台的卖家确认平台上关于知识产权保护的规章细则, 强制平台卖家与平台领导者签订一系列协议或规范。卖家进入平台后, 一旦出现知识资产侵权行为, 平台领导者有权按照相应惩罚条例进行处置。此类知识资产治理行为是通过构建系统规则(平台入驻规则)、授予卖家身份或地位(平台卖家的类型)、规定成员边界(不能有知识产权侵权行为)、建立平台领导者在一定场域内的身份地位并以双方相互签订契约的形式来体现。因此, 遵循制度创造的逻辑, 将此类知识资产治理行动命名为制定知识资产治理契约条例。案例中涌现出的系统规则构建、身份地位建立和成员边界规定等行动都是平台领导者在治理中所发挥的主导作用的体现, 治理对象为卖家和权利人的知识资产。

2.建立知识资产治理关系规范。平台领导者发挥电子商务线上优势, 对卖家采取多重线上治理行动, 包括卖家与买家互评机制和B2B市场的“ 诚信通” 等。2001年建立企业商誉的“ 诚信通” 平台既实现了对产品真伪的鉴别, 也维护了企业商誉等企业无形知识资产。2003年, 在淘宝网上建立买家和卖家互评机制, 通过买家评价内容曝光有知识产权侵权现象的卖家以达到治理目的。此类治理行动依然是系统规则的构建, 但买家、卖家互评是建立在双方自愿评价的基础上, 且评价内容是平台领导者事先设定的评价条例。相对于上一种具有强制性含义的治理行动, 此类治理行动的基础是关系的搭建, 即建立买家、卖家、权利人之间的关系。因此, 将此类治理行动命名为建立知识资产治理关系规范。在此制度工作中, 行动主体除了平台领导者外, 还包含平台买家和权利人, 治理对象是卖家及权利人的知识资产。

此阶段的“ 规范合法性” 和“ 认知合法性” 来自于对双边市场平台网络效应的追求。建立知识资产治理的契约条例和关系规范是平台领导者通过卖家强制性遵从和可选择性遵从的正式机制来实现的, 是平台领导者通过正式制度进行双边市场平台内知识资产治理。从合法性理论解释, 卖家与平台领导者签订符合国家法律法规中相关知识产权保护规范的协议, 仅是象征性层面的“ 规范合法性” 。建立买家和卖家关系指的是在知识资产治理组织场域内, 双方具有共同的认知, 而此认知是对侵权行为的视而不见或对假冒伪劣商品容忍的“ 认知合法性” 。在此阶段使用象征性合法化策略源于平台领导者对网络效应的追求。在互联网背景下的双边市场平台竞争中, 平台领导者会采取多种方式吸引更多的卖家或买家进入平台以获得“ 赢者通吃” 的竞争优势, 因此, 对平台中出现的侵权行为的默认或容忍, 是为了在双边市场平台发展初期获取竞争优势。

制度创造阶段是知识资产治理有序和无序共生的阶段。有序是指平台领导者开展知识资产治理行动的目的是追求网络效应, 所以行动的目标是快速提高用户数量。无序是指双边市场平台侵权现象频出, 平台领导者未能有效控制双边市场平台的侵权现象。因此, 对双边市场平台网络效应的追求与平台领导者建立知识资产治理制度之间并不统一。2009— 2010年期间, 案例涌现出对阿里旗下的淘宝网和B2B平台售假和欺诈行为的质疑声, 认为平台领导者所构建的知识资产治理机制是“ 卖假货的潜规则” 。

经过上一阶段的知识资产治理有序和无序共生, 阿里进行了知识资产治理制度的再造。此阶段的工作分为知识资产治理构建身份和建立联系的制度工作。

1.知识资产治理构建身份的制度工作包括两类行动:(1)重构知识资产治理形象, 包含清除组织内侵权行为、调整知识资产管理模式和设立知识资产治理部门等行动。针对双边市场平台的知识资产治理困境, 阿里惩罚了“ 中国供应商” 的欺诈行为, 清除了内部相关员工并给予相关管理人员处分, 改变了B2B平台的收入分配模式; 成立天猫商城, 提高卖家入驻门槛, 保证对权利人知识资产的保护; 同时成立廉政部, 加强内部知识资产治理。此类行动表现了平台领导者对组织内部资源的再规划和再配置, 期望通过资源的再分配重构组织内外的形象。因此, 此类治理行动被称为重构知识资产治理形象。治理主体是平台领导者, 治理对象为双边市场平台内外的知识资产。(2)加强知识资产保护组织文化建设。此类行动从文化方面强调组织对知识资产的保护, 让成员感知到组织角色和身份。马云多次在组织内部讲话中谈到企业的社会责任不限于公司自身, 希望治理整个商业环境中的假货和欺诈行为, 阿里对资源的调整释放出一种信号, 期望内部员工重视知识资产治理。

阿里呈现出重构知识资产治理的形象和加强知识资产保护的组织文化建设, 体现出平台领导者通过内部机制的重构、治理形象的重塑、组织文化的再建而实现组织核心的特性, 建立知识资产治理的身份。虽然此时知识资产的治理对象是组织内成员、结构和文化, 但平台领导者可以通过对自身的治理而实现对平台的治理[8]。因此, 此类行动被称为知识资产治理构建身份的制度工作。制度工作的行为主体是平台领导者, 通过对组织内资源的再配置以及宣讲攻击平台售假的“ 潜规则” , 实现制度再造。

从合法性理论解释, 平台领导者的这一制度工作在知识资产治理组织场域内构建了规制和认知合法性。规制合法性来源于对国家法律法规的遵守(象征性策略), 对欺诈行为和售假行为的处理(物质性策略), 让组织场域内的行为主体受到来自管制机构的强制同构力。认知合法性来源于平台领导者的身份创建, 平台领导者通过行为者与场域关系的再构建, 建立双边市场平台组织场域中组织成员所感知的, 特别是卖家所认同的平台领导者的新身份(象征性策略), 让组织场域内的卖家感受到来自新身份的模仿同构力。

2.知识资产治理建立联系的制度工作包含两类行动:(1)改变知识资产治理规范联系方式。该行动主要采用数据、信息和技术对平台内侵权行为进行防范或打击。案例发现, 淘宝、天猫交易过程中数据、产品信息的积累成为开展知识资产治理行动的连接器, 扩大了独占性机制中知识资产保护主体之间联系的范畴。知识资产的治理变为平台领导者通过数据、信息、技术进行跟踪查找, 最终找到侵权人, 再进一步联合权威部门共同处罚。知识资产治理主体之间的联系变为更加客观、可跟踪的数据、信息和技术。此类治理行动不仅不会对现有的独占性机制产生挑战, 而且能补充已有制度。根据制度创造的逻辑, 此类行动采用技术改变了以往规范之间的连接关系, 因此称作改变知识资产治理规范联系方式。此时, 双边市场平台内的知识资产作为治理对象, 作为行动主体的平台领导者将自身资源加入治理行为中, 重构知识资产治理行动, 实现知识资产治理制度的再创造。(2)构建知识资产治理规范网络关系。此类行动是构建权利人、权威部门和中小卖家之间的联系, 开展双边市场平台知识资产治理。案例发现, 阿里与高丝、飞利浦和嘉娜宝等各大品牌就知识产权问题进行磋商, 与知识产权部门、公安部门进行维权活动, 与中小卖家建立知识产权治理的联盟体系等。此类行动是组织与组织之间的联系和互动, 通过共同的实践达成对知识资产治理规范的认可, 凝聚成一个一致的、持久的制度结构, 因此, 称为构建知识资产治理规范网络关系。治理对象为双边市场平台内的知识资产, 平台领导者联合多种行动主体开展行动, 建立组织与组织之间的关系, 创造知识资产治理的规范性网络, 实现知识资产治理制度的再创造。

改变规范联系方式和构建规范网络关系是应用数据、技术在双边市场平台内实现联系方式的改变, 通过与双边市场平台场域外的行动主体共同行动, 建立关系和信任, 实现知识资产治理, 因此, 此类治理行动被称为建立联系的制度工作。

从合法性理论解释, 知识资产治理建立联系的制度工作在双边市场平台知识资产治理组织场域构建了规范和认知合法性。在改变知识资产治理规范联系的工作中, 将数据、信息和技术应用到知识资产治理中, 改变场域与规范之间的联系方式(物质性策略), 形成符合行业技术标准或行业行为规范的知识资产治理组织场域, 让组织场域内的成员获取规范合法性。在构建知识资产治理规范网络关系中, 制度工作行动主体权利人、权威部门、中小卖家开展共同行动(物质策略), 形成共同遵守的规范(象征性策略), 让知识资产治理组织场域内的成员获得认知合法性。区别于制度创造阶段的合法性, 平台领导者与各类制度工作行动主体既通过物质资源再配置, 也通过象征性策略构建知识资产治理组织场域内规范同构力和模仿同构力。

案例中的制度再造阶段并没有推翻制度创造阶段中的制度工作, 而是在原有的基础上推进了新制度工作。阿里在2015年与国家工商总局共同开展了针对平台正品率的调查, 又将双边市场平台知识资产治理推向新阶段。

双边市场平台知识资产治理制度维持是平台领导者对已建立的知识资产治理制度展开实践, 并向更大的范围推广。划分此阶段的关键事件是权威媒体对阿里知识资产治理的再一次公开质询。案例中呈现的知识资产治理保障激励工作包括:

1.再构建知识资产治理资源分配政策。2015年开始, 阿里引导存在侵权行为可能的企业建立自己的品牌, 在淘宝网上开辟专项频道对其进行推荐和提供流量资源, 并在线下为此类企业提供上市、融资等信誉背书, 发布“ 权利人共建平台” 等, 对双边市场平台内资源进行控制和再分配, 使遵守知识资产制度的主体能够获得更多资源, 从而保证了该制度的延续, 让知识资产治理制度形成惯性。平台领导者在此类治理行动中完善已建立的制度, 并通过转移资源、创建新角色将制度扩散到更大的地理范围内以实现制度维持。平台领导者、权利人在治理中发挥主导作用。

2.联系已有知识资产治理行动主体。2015年, 阿里联动多方知识资产治理主体共同对“ 中国质造” 平台上的商家进行信誉背书。进入“ 中国质造” 的自主品牌, 必须通过地方质检的抽检, 由工商部门确认其外观设计等无侵权行为, 再由地方政府主动推荐。此类联合行动的主体是平台领导者和地方政府。

3.再造知识资产治理角色。平台领导者在多种场合公开发表宣讲或演说, 将其对知识资产治理行为进行类比和深化, 将治理角色进行拓展和升华, 通过加强制度的规范基础实现制度维持。阿里通过讲故事、灌输思想甚至以教育的方式来提升其在知识资产治理方面的高度, 加强知识资产治理的规范基础。同时, 平台领导者致力于“ 做全球打假领导者” ①(①参见佚名《阿里总裁埃文斯:我们要做全球打假领导者》, 2016年5月20日, http://tech.163.com/16/0520/23/BNHVCDGK000915BF.html, 2018年4月12日。)。在此类治理行动中, 平台领导者开展长期的组织实践, 积极灌输知识资产治理规范基础, 维持和再生产知识资产治理制度。

以上三类治理行动是在更大的范围内扩大知识资产治理的影响, 是通过资源再分配、网络拓展、再造治理角色来保障知识资产治理制度的执行。遵循制度维持的逻辑, 此类治理行动被称为知识资产治理保障激励的制度工作。

从合法性理论解释, 知识资产治理保障激励工作所建立的知识资产治理组织场域更加广阔, 建立了具有规制合法性和认知合法性的组织场域, 制度工作的行动主体从双边市场平台延伸至尚未加入平台的中小企业和地方政府。并且, 通过平台领导者资源的再分配, 地方政府和中小企业的加入, 能够实现双边市场平台的知识资产治理(物质性策略), 形成组织场域中各行为主体对双边平台市场知识资产治理的共同认知, 组织场域中的强制同构力和模仿同构力让场域内成员获得规制合法性和认知合法性, 实现知识资产治理的制度维持。

本文以阿里为例, 通过分析国内典型双边市场平台对知识资产治理的行为发现:双边市场平台知识资产治理的制度建构过程是从制度创造、制度再造到制度维持, 在制度工作行为主体的实践中, 建立契约工作、构建身份工作、建立联系工作和保障激励工作让双边市场平台知识资产治理从有序和无序共生逐渐走向有序。通过双边市场平台治理制度工作, 采用象征性和物质性合法化策略, 逐步构建知识资产治理组织场域中强制同构力、模仿同构力和规范同构力, 让组织场域内的成员具有规制、规范和认知合法性。双边市场平台知识资产治理的制度变迁模型虽然并不完整, 但提供了一个新的解释逻辑来理解其建构过程。

本文的贡献在于通过“ 工作透镜” 从更加微观的视角解构双边市场平台知识资产治理行动, 用合法性理论对治理逻辑展开解释。研究结果不但有助于更加深刻地理解双边市场平台知识资产治理行动过程, 而且展示了不同制度工作对合法性获取的影响。本文的重要发现如下:

第一, 双边市场平台知识资产治理经历了从制度创造到制度再造、制度维持的制度变迁过程。已有对制度理论的研究聚焦于单一的制度化过程[29], 本文将制度工作作为整合模型提出, 讨论由不同制度工作所构成的制度变迁过程。第一阶段, 知识资产治理建立契约工作遵循创造制度逻辑— — 通过制定知识资产契约条例和建立关系规范来构建制度工作主体的身份和地位, 创造一个场域的身份层次; 第二阶段, 平台领导者主动构建与平台内外各主体的关系, 通过构建身份和建立联系的制度工作形成行为者与场域、规范和场域、行为者和行为者之间的互动, 既回应了Lawrence等提出的观察制度工作中规范网络构建, 以及场域与主体之间互动的要求[22], 也响应了身份管理是平台领导者在生态系统中获取合法性的一种机制的研究[10]。区别在于案例呈现的知识资产治理构建身份是通过重构知识资产治理形象和组织文化来实现的, 是平台领导者(行为者)在组织内部(场域)的互动。知识资产治理建立联系工作是通过改变治理规范联系方式和构建规范网络关系来实现的, 是规范和场域、行为者和行为者之间互动所形成的。第三阶段的知识资产治理制度工作是对已构建制度的维持和加强。Lawrence等对制度维持的解释是对在制度创造中所构建的制度进行维持或加强。平台领导者通过实践强化上一阶段成果, 但具体实施行动却和制度创造有所差异。知识资产治理保障激励工作是通过资源分配来激励这一行动, 通过扩大在知识资产治理组织场域中的行为主体范围来保障制度的执行, 通过对外演说从意识层面上转变公众对平台领导者知识资产治理角色的认识。

第二, 双边市场知识资产治理合法化策略由象征性策略到象征性和物质性合法化策略相结合。在制度创造阶段, 平台领导者作为双边市场平台的核心, 主动构建知识资产治理的组织场域, 但其合法化策略停留在具有象征意义的契约签订和关系建立上, 导致此阶段形成的知识资产治理组织场域未能约束知识资产侵权行为。在制度再造阶段, 平台领导者依然是制度创造的行为主体, 同时将自身资源和其他制度工作行为主体的资源加入到治理行动中, 采用象征性和物质性的合法化策略, 尤其是在物质性合法化策略中, 利用权威部门的行政权力、权利人带来的专业知识和中小卖家带来的信息, 构成在知识资产治理组织场域内强制、规范和模仿的同构力。在制度维持阶段, 平台领导者通过资源再配置, 拓展制度工作行为主体, 开展文化再建设, 利用权利人专业知识和地方政府权力来实现物质资源的新配置, 通过对平台领导者治理高度和角色的宣传, 实现了物质性和象征性合法化策略的结合, 在组织场域内构建强制同构力和模仿同构力。

第三, 双边市场平台知识资产治理的关键是知识资产治理组织场域内成员合法性的获取。已有的平台治理文献多从生态创新视角阐述平台领导者如何在平台中构建相应身份获取合法性, 实现平台治理的目的[8]。区别于已有研究, 本文发现, 组织场域中的成员, 尤其是中小卖家在平台上获取的合法性是实现双边市场平台知识资产治理的关键。已有研究显示, 新创企业在与其他强大的可识别的行为主体同处一个场域中时[26], 会受到来自各利益相关者的压力, 新创企业向其受众传递信号, 取得评估批准, 获取合法性。在双边市场平台知识资产治理制度工作中, 制度工作行为主体逐步构建具有强制、规范和模仿压力的知识资产治理组织场域, 让场域中成员感知到同构压力, 从而在规制、规范和认知上与组织场域形成一致, 获得制度工作行为主体的一致评价, 获取合法性, 由此实现双边市场平台知识资产治理。

基于此, 本文提出如下管理对策:第一, 平台领导者应发挥对知识资产治理的能动性。(1)平台领导者在知识资产治理制度的建构中, 应建立强制性和协调性的知识资产治理规范, 开展制度创造工作。(2)平台领导者应随环境变化对知识资产治理行动进行调整和修正, 充分利用双边市场知识资产治理中涉及的各种资源弥补自身在行政权力、品牌知识等方面不足。(3)平台领导者在制度维持阶段应对创新活动提供鼓励和支持, 保障和激励创新活动, 防止具有侵权行为的主体采取机会主义行为, 巩固知识资产治理制度创造阶段的成果。第二, 在双边市场平台知识资产治理中应更加关注象征性和物质性合法化策略对平台领导者知识资产治理的作用。第三, 平台领导者应注意与中小卖家、权威部门、权利人和地方政府等各类主体建立联系, 实现知识资产治理。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|