[作者简介] 刘建鹏(http://orcid.org/0000-0001-5655-9274),男,浙江师范大学外国语学院副教授,文学博士,主要从事系统功能语法、语料库语言学及依存语法研究; 洪明(http://orcid.org/0000-0001-7585-5060),女,浙江师范大学外国语学院教授,文学博士,主要从事语篇分析、英汉语言对比与翻译。

语言是一种复杂网络,语义韵是相似语义倾向的词同现连接关系体,因此更宜于采用词同现网络进行描写与研究。语义韵是一种客观存在的、相对稳定的两级网络结构, 有相应的两种语义弥散方式: 关键词节点与邻接词节点形成一种连接、发散状的密集核心,词节点之间较强的语义弥散产生了较为清晰、具体的基本语义;外围词节点通常形成集群,通过邻接词节点与关键词节点较弱地连接,弥散一种较为隐性的态度意义或交际目的,以延展、丰富基本语义。这一特征在更深层次上是一种认知与语用惯性,人类通常以关键词为注意点,以一种稳定、固化、相似的路径结构与方式认知语义韵。

In corpus linguistics, semantic prosody is defined as a linguistic phenomenon in which one word attracts others with the same semantic features to form some habitual collocations imbued with a certain semantic aura. The general approach to semantic prosody is corpus-based and corpus-driven with word frequency, T-score and M-score as the means to attain a quantitative description between words and spans. Since semantic prosody is the co-occurrence of words with similar semantic preferences, it is suitable to be dealt with from the perspective of words’ co-occurrence network.

Linguistic data used to weave a network were retrieved and collected from the British National Corpus, with ″influence″ and several other words as keywords. The network-based research shows that semantic prosody is an stable, objective and regular bi-stratified structure and has two correspondent modes of semantic diffusions. As for bi-stratified structure, both network graphic typology and its attached analytical parameters show that a radiating hub is produced between a keyword node and its neighbours. Observed from the network and supported by the parameter of the low clustering coefficient of the keyword node, the structure of the hub with its neighbours is a concentrative, radiating, related (between the hub and its neighbours) core, in which, however, neighbours are much less connected to each other. In addition, the core can also be analysed semantically by observing the semantic meanings of both the hub and its neighbours. By observing the hub ″influence″ and its neighbors in semantic meanings, it is derived that, out of that structure, a relatively clear and concrete semantic unit comes into being in the section covering the core. The central semantic meaning diffuses out of the radiating connections between the hub’s semantic meaning and those of its neighbours because the meanings of all nodes are closely related and intensified by the co-occurrence of the semantic meanings with similar preferences. It is observed that the holistic meaning coming out of the core diffusion is the cornerstone of the whole semantic prosody, which is proved stable and objective by trying other keywords.

Meanwhile, the network and its attached analytical parameters also illustrate the second stratification of semantic prosody, that is, the structure in which the peripheral nodes outside the neighbours of the hub form cliques. A clique works as a holistic unit to a certain extent and is weakly related to the hub through its neighbours. A specific investigation into the semantic meanings of the peripheral nodes indicates two facts: the peripheral nodes create cliques only to produce a holistic meaning unit to a certain extent before they are related indirectly and loosely to the hub through its neighbours; the peripheral nodes are rarely related in semantics, and accordingly the meanings of cliques are vague. Compared with the core with a clear and concentrative meaning in semantic prosody, the peripheral nodes and cliques diffuse a hidden and unclear meaning expressing uncertain illocutionary purposes to expand the core’s meaning in more than one way and make it full and complete. Therefore, the core and peripheral cliques have different structures that diffuse distinctive meanings respectively. All the above structures and meanings diffusions have been supported by the study of other keywords’ semantic prosodies based on co-occurrence network.

It is concluded that semantic prosody has both an stable, objective and regular bi-stratified structure and two correspondent modes of semantic diffusions. The basic meaning of semantic prosody is created in the core, while the cliques convey the vague and unclear illocutionary meanings like attitudinal meaning, pragmatic functions, communication purposes, evaluations etc. Furthermore, the stable and regular bi-stratified structure of semantic prosody can be interpreted, at a deep level, as a pragmatic cognitive inertia in which semantic prosody diffuses its meaning through steady and regular patterns. Based on a co-occurrence network approach to semantic prosody, the derived structure and semantic patterns not only expand and deepen the traditional approach to semantic prosody, but also reveal more about the formation, semantic diffusions and pragmatic cognition process of semantic prosody. Working as a new approach to semantic prosody, language network can give a holistic and systemic description of and penetration into semantic prosody, which helps to expand, improve and refine the study on semantic prosody.

语义韵(semantic prosody)是语料库语言学的一个重要概念, 指一个词吸引某类具有相同语义特点的词, 从而形成某种搭配习惯和语义氛围的现象。这一术语最早由Sinclair提出

一直以来, 语义韵研究以孤立词之间的跨距及同现频率为统计手段, 通过搭配和类连接来研究语义韵, 鲜有从词与词之间的整体关系结构上进行论述。Saussure认为语言是一种系统, 其要素相互关联而产生意义[5]。这一观点表明, 语言要素关联的结构决定意义, 因此研究语义韵要素的连接结构及其相应的语义弥散方式很有必要。语言系统要素互联的性质更适宜于用语言网络关系来表现, 这也是许多现代语言学理论的一个共识①(参见Lamb S.M., Pathways of the Brain: The Neurocognitive Basis of Language, Philadelphia: John Benjamins, 1999; Halliday M.A.K. & Matthiessen C., An Introduction to Functional Grammar(3rd Edition), London: Arnold, 2004; Hudson R., Language Networks the New Word Grammar, Oxford: Oxford University Press, 2007; Hudson R., An Introduction to Word Grammar, Cambridge: Cambridge University Press, 2010; Kretzschmar Jr.W.A., The Linguistics of Speech, New York: Cambridge University Press, 2009; 王士元《语言的涌现:发展与演化》, (台北)“ 中央研究院” 语言学研究所2008年版; 刘海涛、丛进《基于平行词同现网络的语言聚类》, 载《科学通报》2013年第58期, 第432-437页; Liu H. & Cong J., ″Empirical Characterization of Modern Chinese as a Multi-level System from the Complex Network Approach, ″ Journal of Chinese Linguistics, Vol.42, No.1(2014), pp.1-38。)。由于语义韵是相似语义特征的词共现而成的网络结构, 因此可以从语言网络的视角进行重新审视, 以期能拓宽并深化语义韵研究。

语义韵的研究方法始于Firth对类连接及音韵研究[8], 后来, Sinclair提出以语料驱动的方式对语义韵进行概率性描写[2]。此后, 卫乃兴总结了语义韵研究的三种方法:基于数据, 数据驱动, 基于数据与数据驱动相结合, 它们都是通过检索、统计 (频率、T值、MI值等) 来描写检索行中词节点的类连接与搭配词[9]。以上方法有一个共同点, 就是将具有一定句法关系和语义关联的关键词和搭配词割裂成孤立的词, 使得搭配词脱离其原本所嵌入的语言结构关系及语义环境, 忽视了研究语义韵要素的完整关系结构, 以及以此为路径的语义弥散。

从另一方面讲, 基于属性数据②(属性数据是关于语义韵的语篇自然状态、性质、特点的定性描写, 是语义韵内在的性质。)研究语义韵, 认为其要素之间的结构和语义关系只是介于词与词(或词组)之间的一维性, 这样会把词从其整体语言环境中割裂出来。并且, 每个词的语义分析是结合共现跨距及频率来解释语义韵, 并未全面顾及要素之间的关系数据③(关系数据是关于语义韵内部关键词与外围词、语义韵外部的其他语义韵之间, 或其他语义单位之间的语义相互弥散关系的描写, 是语义韵内部和外部环境下语义传递关系的系统性数据。), 以及与此相关的语义韵整体结构与语义弥散方式。因此, 这种研究方法的基础和假设有待进一步补充与论证。

Stewart认为用语料库的方法研究语义韵时, 要清楚语料的重要性, 也要尽可能客观地处理语料[10]。语言是一种系统, 语言要素通过互联产生意义。语言系统中具有相同语义倾向的词在句法层面实现语义共现, 即构成语义韵, 并由此形成一个关系网络结构和基于此结构的语义弥散, 这有待于研究者用新的视角和方法进行研究。新方法必须能够回答以下三个问题:语义韵内部各个要素是以什么方式连接?语义韵整体连接结构是什么形式?基于此结构的语义弥散方式呈现什么特征?运用语言网络的视角和方法, 探寻语义韵要素之间的关系系统, 才能更好地回答这些问题。首先要从语言网络概念入手, 探寻语义韵要素之间连接的关系属性。

Saussure把语言描述成一个系统, 其要素都有连带关系, 每个要素的价值之所以存在, 是因为有其他各项要素同时存在[11]。语言系统要素的连接会形成一种语言网络, 因此, 语义韵是语言网络结构的一种形式。

Hudson提出语言网络①(本文不区分语言网络和语言复杂网络。)的概念, 认为语言是词与词之间的依存而产生关联的概念网络, 表征为词与词之间的依存连接[12]。随后, Hudson又从认知科学的角度论证了语言网络概念的真实存在, 并提出一套完整的、基于网络思维的语言学理论[67, 13]。现代的信息学、病理语言学、脑科学、认知科学、复杂网络科学等都证实了语言网络的存在[14]。国内外学者已对语言网络进行了全面细致的研究, 触及语言各个方面和层级:Steyvers等对多国语言复杂网络进行了研究, 证实了语言网络的基本特征及其客观存在[15, 16, 17]; 刘海涛等的研究涉及语言网络分类、层级性、语言分类等, 而且也发现语言网络方法在翻译对比、语义结构、语言类型等领域的适用性[18, 19, 20, 21]; 冯志伟也从学科研究的方法上, 论述了基于关系数据的研究方法的可行性与必要性[22]。

语言网络的共同特征都是由节点(vertices)以及表示节点之间关系的边(edges)构成, 即复杂网络N=(V, E)的表达公式。在语言网络中, 节点与边相互作用, 边的意义不同会导致节点意义和位置的不同。

依据语料的特征, 语言网络可分为静态和动态语言网络:静态语言网络是逻辑语义网络, 如根词和同义词网络、词库意义连接等; 动态语言网络则是基于自然语料而构建的, 反映的是交际中的动态语言特征。研究语义韵的语料是取自语料库的自然语言, 因此以其构建的网络是动态语言网络。单纯以边的意义划分, 语言网络通常也可分为词同现网络和依存语法网络。那么, 语义韵网络是词同现网络还是依存语法网络呢?要回答这一问题, 前提条件是要厘清语言网络的节点之间的同现和依存关系, 以及这种关系和语义韵本质属性的异同。

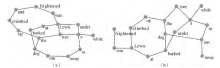

接下来, 我们用两种方法标注三个例句, 来说明依存语法网络与词同现网络之间的关系:

(1) The dog barked at Lewis under a tree.

(2) Lewis was frightened and climbed up the tree.

(3) The dog ran away in a while.

图1(a)是词同现网络, 图1(b)为依存语法网络。图中词节点之间的关系表现为两元对的关系, 即语言网络是一种两元对关系的交集网络, 其中词节点重合在交集点的位置。图1(a)中的词同现网络是相邻的两个词节点之间关系的交集群, 而图1(b)则表示两个词节点(或相邻或间隔)的依存语法关系的交集群。这两种语言网络的相同之处都是由多个两元对之间的边及相同的节点组成, 区别之处在于连接节点之间的边的意义不同, 以及由此引起的节点位置不同。

既然两种网络差异的核心是边的意义, 那么就以例句的两种意义边做如下说明:

从表1中观察得出, 词同现组两元对共计21对, 依存语法组19对, 在不考虑依存方向的前提下, 两组有16对相同(如考虑依存方向, 有12对重合)的两元对, 是相邻词共现与语法依存关系的重合。在其余不同的两元对中, 图1(a)词同现网络表示相邻词节点之间的边是共现关系, 这一点可以从其所有两元对的词节点位置看出; 而图2(b)依存网络显示控制词节点与依存词节点之间的依存语法关系, 其两元对的词节点之间的关系不一定是相邻的, 其连线表示支配词节点与从属词节点之间的依存语法意义。那么, 现在回到本节的问题上, 究竟哪一种网络更符合语义韵网络的关系特征呢?回答这一问题, 关键要明确语义韵要素之间关系的本质属性。

| 表1 同现组与依存组 |

基于语言网络研究语义韵, 首先要厘清语言网络与语义韵的属性特征。谈及语义韵的本质时, Sinclair指出, 语义韵是关键词习惯性吸引具有类似语义倾向的词所构成的搭配, 由于关键词与这些词在文本中共现频率高, 因此关键词被“ 感染” 上了类似的语义特点, 进而在特定范围内形成某种语义弥散氛围[2]74-75。Sinclair把语义韵中词节点之间的关系定义为词与语义的共现, 这种特征在Stubbs看来是词节点与具有某种语义趋向的搭配词的习惯性共现[10]225, 语义共现被Sardinha定义为词通过常规共现而表达含义, 即语义共现是词常规共现的结果[23]93。无论习惯性共现还是常规共现, 也无论是词共现还是语义共现, 都说明共现是语义韵要素之间关系属性的本质, 这一观点可以在以下更多的定义和论述中得到认同:Stubbs等研究发现语义韵是由意义弥散形成, 是大于词的单位, 弥散是由语义相似的词的共现形成[24, 25, 26, 27] ; 翟红华等认为, 语义韵源于词的搭配行为倾向, 是具有某种语义特征的词与关键词的高频共现而形成的[28, 29]。

由此推论, 语义韵是一种词同现集合现象, 并且语义韵的意义弥散也基于词同现结构。语义韵要素连接体结构在本质上是词与语义的共现, 强调在特定跨距内, 某种语义倾向的词共现而形成的语义弥散, 这种词共现的特征是具有相似语义的词通过高频共现而形成特定的语义结构。共现词的语义相互弥散和相互作用而形成语义韵现象, 这一过程中语法功能词并没有起到实质性作用, 过多地注重语法结构会阻碍语义韵的本质关系研究。因此, 依存语法网络不适宜用于研究语义韵。因此, 语义韵无论从其定义、结构、形成、本质上讲, 都更适于用词同现网络来研究。

如果说语言是一个内部要素通过连接而生成意义的系统网络, 那么语义韵就是这个系统网络中词节点的习惯性共现网络。以上有关语义韵要素之间的关系属性论述说明, 有必要运用词同现网络方法研究语义韵。同时, 多维网络显然会比线性共现含有更丰富的语言信息。具体而言, 词同现网络是句子相邻成分之间的线性共现与交叉而形成, 具有类聚性和层级性, 这两种特征是线性共现所呈现出的倾向性和规律性。因此, 基于词同现网络研究语义韵要素的多维连接至关重要。

基于语言网络研究语义韵, 克服了传统基于词与词的线性连接研究的孤立性, 下面从类聚、层级维度把语义韵要素置于其原本语境中去研究, 以回答前文提出的第二个问题。

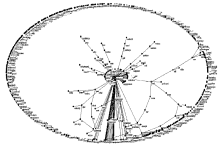

下文以influence一词的BNC①(BNC语料库全称是The British National Corpus, 是现代英语口语和书面语语料库, 收容一亿词, 选材广泛。)语料库检索语料为基础, 以词同现网络的形式呈现其语义韵结构拓扑, 部分检索(检索共计243行)如图2所示:

接着清洁检索语料, 即剔除与语义韵无关的虚词、代词、断词, 然后制作词同现的二元组列表, 再通过Cytoscape①(Cytoscape是一个复杂网络分析和可视化的平台软件, 主要是提供基础的功能布局和查询网络, 并依据基本的数据生成可视化网络。本文通过Network Analyzer插件来计算、分析网络及其节点功能。)软件生成词同现网络。

图3是基于自然语料生成的动态语言网络, 即以自然语料为证据的研究, 这一点与之前的三种研究方法不谋而合[9]; 除此之外, 语言网络与语料库的研究方法都研究语义韵要素的共现关系。不同的是, 语言网络除了词节点的线性维度外, 还有其类聚维度、层级维度。因此, 基于语言网络的方法可拓展语义韵结构以及基于此结构的语义弥散方式研究。

研究语义韵的基础是描写与分析其要素共现的关系数据。下面对influence语义韵的一组数据进行分析研究。表2是在上面以influence为关键词检索到的语料的基础上, 生成词同现网络后, 对高频实体词节点的网络关系的数据描写。表2中的关系数据是通过Cytoscape 网络软件的Network Analyzer网络数据分析插件计算所得的结果。

| 表2 influence的词共现网络分析数据 |

在分析表2的数据之前, 有必要介绍一下各列数据参数的意义。单个词节点的平均最短路径长度是与该词节点存在同现关系的所有词节点之间最短路径的平均值。中介中心度是描写一个词节点在多大程度上位于网络集群之间, 即充当一个网络集群间信息交流的中介性程度有多大。接近中心度反映语言网络中一个节点距其他节点距离的长短, 接近度越大, 一个词节点与其他词节点的距离越小。聚类系数反映的是网络聚集倾向或网络集群形态的数据, 是测量一个词节点的邻接词节点之间存在共现关系的可能性程度。度数是一个词节点出现的频数。周边连接度是一个词节点的邻接词节点范围的大小, 邻接相连系数是一个词节点的邻接节点范围在整个网络中的平均大小。辐射系数反映一个词节点在网络中的中心性参数, 即一个节点提供新信息及影响邻接词节点的能力。

首先, 表2数据显示, influence的平均最短路径长度为2.635 69, 明显低于其他词节点 (而其他词节点在3.4— 4.5之间)。而刘海涛对15种不同语言的网络研究揭示, 这些语言的平均最短路径长度在2.755— 3.938之间, 其中英语为2.964[17]26-69, 这说明词节点influence居于网络中心位置, 占据枢纽位置; 同时, 从其他词节点的数值中也可以看出, 语义韵网络是一个语义网, 依存距离较长。influence的中介中心度最高, 为0.938 12, 远高于其他词节点0— 0.6的范围, 这一数据特征表明influence是整个检索语料网络中信息交流最重要的途径; 同时, 这一点得到下一组数据的支撑, 即influence的接近中心度也最高, 这说明influence是整个网络的结构中心。并且, influence聚类系数最低, 为0.003 26, 周边词的聚类系数是其45— 307倍, 这说明influence外围1个路径范围内的词节点连接的可能性很小; 同时也表明influence周边词节点聚类系数高, 说明周边词节点向外延伸的2个及以上路径范围内, 词节点连接的概率很大, 呈现出一种高聚集性和凝聚性。另外, 最高度数146说明关键词influence涌现概率最高。还有, influence的周边相连性值最小, 为3.186 21, 而其他节点最高值达到80, 说明influence在1个最短路径范围内形成的集群最小; 同时, 从其周边词节点的高邻接系数可以分析出, 在其周边更长的最短路径范围内存在较大的集群。最后, influence的辐射系数最高, 为0.883 16, 远高于其他词, 这些说明influence是整个网络结构的核心。

接下来, 以关键词节点influence的关系数据为参考, 再来分析其他词节点的关系数据。表2中其他词节点的关系数据分析显示, 越是靠近关键词节点的词节点, 其属性越是接近关键词节点, 即它们都有较强的低聚类系数以及较高的辐射系数和接近中心值。同现关系表现为关键词节点与邻接词节点之间是一种较为直接、简单的、短距离的连接, 而邻接词节点之间却少有连接, 这样就形成一种辐射状的语义韵结构中心, 并且这种集群在整个网络中所占范围较小。同时发现, 越是远离关键词节点的外围词节点①(从网络视角研究语义韵, 把语料库有关语义韵的关键词暂定义为关键词节点, 把关键词节点的一个最短路径范围内的节点称为邻接词节点, 把搭配词暂定义为外围词节点, 以便符合网络命名的特征。), 越是呈现出较高聚类系数、较强周边相连性和较低的接近中心值; 它们通过形成集群, 以集群的形式和结构中心连接, 表现为一种较为复杂的、间接的、长距离的连接, 并且集群在整个网络中所占范围较大。

最后, 再继续对不同的最短路径范围内词节点的关系数据进行观察分析, 得知语义韵网络有两个层级:一种是在1个最短路径长度范围内, 关键词节点和邻接词节点直接连接, 从而形成一种简单、发散状、面积较小的结构, 本文称之为结构中心; 另一种是在2个及以上最短路径长度范围内, 外围词节点形成面积较大的结构集群, 而整体上通过集群的方式和结构中心相连。关系数据显示, 其要素之间的相连结构呈现出一定的层级性。

语义韵的语义弥散是以其网络结构为基础的, 因此下面基于以上研究的数据规律, 结合词同现网络的拓扑性呈现来研究语义弥散。图4是influence上述属性的语言网络拓扑呈现。

表2中一个很显著的特征是influence虽然出现频率高达146次, 但其聚集系数却很低, 这表明influence的一个跨距范围内, 词节点相连的概率很小。这种现象可以说明语义韵的语义共现或弥散的特殊性, 关键词节点的邻接词节点之间很少形成语义弥散, 低的聚类系数说明它们之间在语义上都不太有直接关系。这种意义弥散的方式的拓扑特点是路径短、结构简单直接、密集度高, 所形成的集群在整个网络中面积比例相对于周边集群较小。再继续观察图3和图4, 结合表2的关系数据描写分析得出, 距influence 1个最短路径范围内, 词节点有较高的中介值和辐射系数, 这说明这些词节点的语义关系结构具有很重要的语义传递作用, 是语义韵网络的语义核心, 大多数语义传递是通过其进行的, 在拓扑中表现为语义韵语义核心相对明显的辐射状语义弥散现象。同时, 这种语义辐射和传递由于节点之间的路径较短、结构较简单、范围较小, 而表现出一种较强的、直接的语义弥散形式。

继续扩大词节点的最短路径观察范围进行研究。结合图3、图4及表2的关系数据进行分析研究得出, 远离语义韵(2个及以上路径长度)关键词节点的外围词在关系数据上表现出与关键词相反的倾向。具体讲, 外围词大多具有高的聚类系数和周边相连值, 低的接近中心度值、中介度和辐射系数, 较长的平均最短路径长度, 因此, 这些外围词节点大多形成一个语义集群, 和语义韵语义核心进行语义弥散。如分析得出, 其周边词节点的聚类系数(0.022 2— 1)远高于关键词节点近距离(1个最短路径长度)范围内词节点的聚类系数(0.003 26), 前者是后者的6.8— 306.7倍之多。观察这些数据特征并结合拓扑结构可知, 语义韵的语义核心和外围集群之间的语义弥散形式因路径较长、连接复杂、范围较大而呈现出一种较弱的语义弥散。进一步观察研究发现, 语义韵语义弥散具有层级性, 即越接近关键词的词节点, 越是直接和关键词在语义上进行一种较强的语义弥散; 而距离关键词较远的词, 往往和其周边词连接形成一种关系集群, 并与语义核心相互弥散, 这是一种弱传递, 表现为集群语义对语义核心进行调和、延展、丰富。

为了能清楚地结合语义韵网络图来分析, 我们先从之前的大网络中提取2个平均最短路径长度范围内的高频节点网络图, 见图5, 再具体结合语料分析influence的语义韵结构及语义弥散途径。

我们先来考察语义韵的语义核心及其弥散, 图5中与influence在1个路径范围内形成共现的词分名词、形容词、动词节点, 名词节点有:power, world, America, Christianity, life, drugs, group, religion, Plato, success; 形容词节点有:greater, considerable, western, powerful, emotional, persuasive, strong, young; 动词节点有:exert, felt, will, can, may。从1个路径范围内的词来看, 邻接词节点与influence在结构上是一种连接、发散状的密集核心结构。从语义分析上看, 邻接词节点是influence意义的核心和具体化, 涉及influence的行为主体如power, America, religion, drugs等, 暗含动作主体处于强势地位; 描述性修饰语如greater, considerable, western, powerful 等, 表明过程作用力积极、强大; 过程主要是exert, felt以及表示可能性的助动词can, may, will等, 过程本身隐含双方地位的不平等性。这些类似的强势意义都与核心词influence连接, 形成了influence具体清晰的基本语义和概念, 即influence语义韵的核心是强势主体, 包括实体和意识形态, 现在有可能或将来会明显地改变事物。同时, 这些邻接词节点的强势意义趋向近似, 但又在意义上相互独立, 其网络结构也有所显示(influence较低的聚类系数也说明了这一点)。与influence在2个路径长度内形成的共现词, 分析方法与1个路径内相同,

但词义与influence的相关性要弱些, 并且这些词形成更为复杂的结构与语义集群, 如词节点history, society, people等, 这种集群包括两种: 一种是以最短路径为1的节点为核心形成的结构和语义集群, 例如节点power, 如图6(a)所示, 主要涉及政治影响力的大小; 另一种是最短路径为2的节点形成的结构和语义集群, 例如词节点history的集群, 围绕美国、军事、历史事件及时期, 如图6(b)所示。以整体的结构与语义形式表达的语义较为宽泛和模糊, 并且远距离地间接与influence相连, 从网络的角度讲, 距离越长的间接相连会产生更复杂的网络结构, 因此这种意义传递是微弱的, 表达某种较为隐性的交流目的或态度等意义。

以相同的方法, 通过更远最短路径的节点考察得出, 随着最短路径的增长, 与influence间接相连的词节点逐渐形成结构和意义更为复杂的集群, 使得语义韵核心清晰的基本语意义逐渐拓展到较为模糊的语用意义上。

接下来, 结合以上有关语义韵结构和语义弥散方式的特征发现, 对语义韵这一性质做进一步的实证、分析与讨论。我们又选取了不同词类的关键词, 以研究其语义韵的结构和语义弥散方式, 名词有vigor和energy; 动词有occur, happen和take place; 形容词有dark和black(方法同上, 过程不再赘述)。经对比发现, 尽管这些词的语义韵性质不同, 但通过网络关系数据分析和拓扑结构呈现, 都有类似的语义韵结构和语义弥散方式。因此, 有必要重新认识Sardinha提出的语义韵是通过词与词之间有规律的习惯性共现来传递语义的观点[23]93, 并非所有的语义都在词与词之间弥散, 可能有更深层次的弥散途径。

Stewart肯定了用语料库数据研究语义韵的重要性, 但同时也指出其危险性, 他认为如果对语料的处理没有一致认同的程序, 那么对数据的解读就根本没有依据[10]120。语言网络的方法揭示语义韵的结构及其语义弥散方式是稳定的、共性的, 可以作为解读检索语料的一种方式。结合以上分析研究, 可知语义韵的结构是其语义弥散方式的基础, 表现为关键词获取意义时, 形成独特的路径网络结构及其相应的语义弥散方式。语义韵中心结构形成较强的语义弥散, 产生了较为清晰、具体的基本语义。通过观察中心结构的词的语义连接及查阅词典进行比较, 这种基本语义与关键词的字面语义重合, 同时也说明, 语义韵的基本语义通过人的语言直觉是可以感知到的。同时, 外围的集群由于其中各个词的语义差异性及其连接结构方式缺少明显的规律性, 加之没有高频词及结构中心, 其整体语义特征较为模糊、隐性、复杂与不确切, 往往表示一种态度或评价倾向的意义趋向, 这部分意义往往很难靠语言直觉去感知, 需结合非语言环境综合认知。

从关系数据和拓扑结构分析来看, 语义韵要素的习惯性共现表现为关键词形成语义韵时, 人们的心理认知遵循类似的模式, 即越是靠近关键词所形成的语义, 人们越是具有高度的认知相似性; 越是远离关键词的语义集群, 越是体现出人们对关键词的语义韵内省的差异性。这两个特征可以解释人们对语义韵认知的一致性与差异性, 表现为人们对同一语义韵部分可内省性和不可内省性。一致性和可内省性是语义的, 也包含少部分态度意义(积极、消极、中性)和评价意义, 这一点可从集群和关键词的网络特征中证实; 而差异性与不可内省性是一种隐性的态度意义、评价意义, 需要结合更多非文本的语境予以认知, 因此因人而异。语义韵的这种结构与语义弥散方式在一定程度上证实并解释了Hunston对语义韵的认知性与语用性的评价:“ 语义韵不一定总是被言语者意识到” [30]142。因此, 语义韵的语用功能并非在于表达一种语义, 而是以其关键词为触发点, 引导受话者心理沿着相对稳定的语义结构和弥散方式, 去推测说话者的态度意义和交际目的。不同类型的关键词通过类似的结构和语义弥散方式形成不同类型的态度意义、语用功能及交际目的, 语义韵在本质上更像是语用过程中一种相对固化的结构和语义弥散方式。

基于语言网络研究语义韵是以词节点习惯性共现而形成的同现网络为基础, 来探究其结构及其相应的语义弥散方式。通过词同现网络的拓扑结构和关系数据分析发现, 语义韵是语言中客观存在的结构和语义层级, 表现为关键词获取意义时, 形成其独特的路径两级网络结构及其相应的语义弥散方式。关键词与其近距离共现词形成一种连接的、发散状的密集核心, 词与词之间较强的语义弥散产生了较为清晰、具体的基本语义; 密集核心外围的词形成一定密度的集群, 以集群的方式与核心较弱地连接, 传递一种较为隐性的意义。进一步分析论证发现, 通过类似的结构和语义弥散方式, 不同类型的关键词形成不同类型的态度意义、语用功能及交际目的。据此推理, 语义韵的认知过程和语用功能是以其核心的基本语义为关注点, 触发受话者心理沿着相对稳定的语义韵语义结构和弥散方式去认知说话者的态度意义、交际目的等。基于语言网络研究语义韵, 是从系统、整体的角度描写分析其结构及语义弥散方式, 有助于拓展、细化、提升语义韵研究。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|