[作者简介] 1.郭珍(http://orcid.org/0000-0001-8832-0620),女,浙江大学公共管理学院助理研究员,管理学博士,主要从事农业经济理论与政策、土地利用与规划研究; 2.吴宇哲(http://orcid.org/0000-0002-3359-1754),男,浙江大学公共管理学院教授,博士生导师,农学博士,主要从事土地利用与规划研究。

确保口粮绝对安全与谷物基本自给具有明显的公共物品性质,中央政府应将优质、无污染的耕地划入永久基本农田保护区进行严格控制,划定时提高监督强度,划定后利用激励机制,使永久基本农田的生产力不断提升。在保证口粮绝对安全与谷物基本自给后,粮食安全具有准公共物品性质,在保护与粮食安全相对应的耕地时,可以适当利用市场提高资源配置效率。地方政府利用全国统一的市场进行农地发展权转移交易,同时通过经济激励、政治晋升激励与“三重监督”,实现占用耕地与补充耕地的质量和生态平衡。保障粮食安全后的食物安全是私人物品,市场可以在其中发挥基础性作用,对将质量等级较差的边际耕地转换为其他农用地可以不加限制,转换为建设用地也应以市场配置为基础。

In the protection of cultivated land, it is important to define the boundary between government and market to improve the performance of the cultivated land protection policies and realize coordination between food safety, new industrialization, and new urbanization with low economic and social costs. Yet, it remains controversial whether cultivated land protection should merely rely on government, or market, or the combination. In addition, it remains unknown what kind of institutional arrangements will generate higher policy performance. There is no unique optimal provision model for any public service, which depends on the nature of the item. According to the characteristics of production and consumption, food security can be divided into different hierarchies. The institutional arrangements for cultivated land protection should be made according to the different hierarchies of food security and their production and consumption characteristics. It is difficult to determine whether government or market is better to provide public services as the advantages and disadvantages of both maybe mutually transformed under certain conditions. This study investigates different hierarchies of food security hierarchy and relevant production and consumption characteristics. According to the nature of food security at each hierarchy, the study defines the rational boundary between government and market by considering the needs of control and efficiency. In addition, this study also examines the applicability of centralized and decentralized governance models in cultivated land protection, and then puts forward the management system of cultivated land protection at the concrete operation level. This system facilitates to realize comprehensive cultivated land protection in terms of quantity, quality, and ecology and reduce implementation cost of ensuring food security and cultivated land protection.

Due to low demand elasticity and low supply elasticity of ration and grain in domestic and foreign markets, ensuring the absolute safety of ration and the basic self-sufficiency of grain at the first hierarchy obviously has the nature of public goods. Therefore, strict control should be placed on cultivated land for ration and grain security. The central government should convert the existing intimate relationship management model into the alienated relationship management model, allot high quality and pollution-free cultivated land into the permanent basic farmland protection zone. Close monitoring should be conducted to ensure the quality and ecology of cultivated land assigned to the permanent basic farmland protection zone. After allotting, incentive mechanisms should be used to stimulate the enthusiasm of the local governments and farmers to manage and maintain permanent basic farmland. Under these circumstances, the productivity of permanent basic farmland can be continuously improved to effectively protect the absolute safety of ration and the basic self-sufficiency of grain. After ensuring the absolute safety of ration and the basic self-sufficiency of grain, food (e.g., beans, potatoes) security has the nature of quasi-public goods. When protecting cultivated land for food security at the second hierarchy, market can be properly used to improve the efficiency of resource allocation. Through developing a unified national farmland development rights transfer(FDRT) market, local governments can purchase sufficient amount of cultivated land protection in such a FDRT market while improving land use efficiency. The efficiency and legitimacy mechanisms can therefore complement each other and then under the economic incentive, political promotion incentive and ″triple supervision (which means comprehensive supervision from procurator authority, government, and NPC Standing Committee),″ it is possible to truly realize the quality and ecology balance of farmland occupation and supplement with appropriate economic incentive, political promotion incentive and ″triple supervision.″ After ensuring food (beans, potatoes) security, agricultural product (vegetables, fruits, animal products, etc.) security at the third hierarchy has the nature of private good, whereas market can play a fundamental role according to their production and consumption characteristics. The cultivated land with poor quality grade and the marginal cultivated land can be converted into other agricultural land without restrictions. It should be noticed that conversion from agricultural land to construction land should still follow the existing regulations. If meeting requirements of land use planning, construction land should also be allocated based on the market. Such a practice can improve the land use efficiency and further reduce the burden of cultivated land protection. This mechanism is a useful supplement to FDRT market and help to realize food security and sustainable economic development at a low cost.

The central government strictly controls the permanent basic farmland to protect a certain amount of high quality and pollution-free cultivated land. The local government utilizes the FDRT market to realize the quantity, quality and ecology balance of farmland occupation and supplement. Marginal land and construction land are allocated through market to improve efficiency. Governments at all levels and market complement each other to ensure the absolute safety of ration, basic self-sufficiency of grain, food security and effective supply of agricultural products at low economic and social costs.

为了保障国家粮食安全, 中国实行最严格的耕地保护制度, 由中央政府分配耕地保护指标, 在耕地保护上绝对集权, 地方政府与市场均没有数量配置权。中央政府的绝对权威有利于对耕地数量进行有效保护, 但最严格的耕地保护制度在执行过程中却出现了偏差, 某些地方政府从自身利益出发, 以耕地数量保护替代耕地质量与生态保护, 导致耕地质量等级不高、污染严重, 严重制约了粮食安全与食物安全的可持续性[1]。而且, 随着城镇化、工业化的持续推进, 现有耕地保护制度的执行成本越来越高, 耕地占补平衡的质量以及生态平衡越来越难以实现。在新形势下, 选择低经济社会代价的食物安全战略与耕地保护制度安排有助于土地资源的优化配置, 实现粮食安全与食物安全的可持续性。中共十八届三中全会报告指出, 经济体制改革是全面深化改革的重点, 核心问题是处理好政府和市场的关系, 使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。在耕地保护中, 合理界定政府与市场的边界对提高耕地保护制度的实施绩效具有重要意义, 有利于以低经济社会代价实现食物安全与新型工业化、城镇化的协调发展。那么, 耕地保护究竟是应该将市场交易完全纳入组织(政府), 对耕地保护进行内在化, 即完全通过政府进行保护; 还是应该通过市场进行资源配置, 抑或将组织(政府)的部分职能通过市场外在化, 即政府利用市场进行资源配置?政府与市场的边界在哪里?何种制度安排组合会产生较高的绩效?

在中国耕地保护制度实施绩效不高的情况下, 学者对政府与市场在农地非农化中的边界[2, 3]以及集权与分权两种治理模式在管理上的适用性进行了研究[4], 但现有研究忽视了粮食安全与食物安全的生产和消费特性, 较少考虑食物安全的层次性, 在能够确定何种制度安排组合会激励较高而不是较低的绩效之前, 需要研究特定公益物品的生产和消费特性。对于任何公共服务, 都不存在唯一最优的组织模式, 其制度安排取决于物品的性质[5]。食物安全可以划分为不同的层次, 而与此对应的耕地保护的制度安排组合应根据各层次食物安全的生产和消费特性来决定, 并不存在唯一高绩效的制度安排。市场和组织(政府)之间并非孰优孰劣的问题, 它们的优势和弱点在一定条件下可以相互转化。不同层次的食物安全都有一个适当规模的公共组织, 在决定何种制度安排时, 应根据食物安全的生产和消费特性来考虑控制的标准和效率的标准, 为食物安全的生产和提供设计适当的“ 包” (组织规模)。换言之, 应根据不同层次的食物安全的生产和消费特性来决定其由政府提供还是市场提供, 或由政府和市场合作提供, 以及由哪一级政府提供。鉴于此, 本文在对食物安全的层次及其生产、消费特性进行分析的基础上, 根据其各层次的物品性质, 在控制与效率标准下界定耕地保护中政府与市场的边界, 研究集权与分权治理模式在耕地保护中的适用性, 并从具体操作层面提出耕地保护的管理体制, 以期为食物安全提供高绩效的制度安排, 从而实现耕地数量、质量、生态“ 三位一体” 保护, 降低食物安全与耕地保护制度的实施成本。

耕地保护最重要的目标是保障国家粮食安全与食物安全, 在设计低经济社会代价的耕地保护制度安排时, 应先了解食物安全的层次性及其生产、消费特性。食物安全的第一层次是口粮安全, 口粮包括稻谷和小麦; 第二层次是谷物安全, 谷物包括口粮、玉米及其他杂粮; 第三层次是粮食安全, 粮食包括谷物、豆类、薯类; 第四层次是食物安全, 即保证农产品有效供给, 除粮食外, 食物还包括蔬菜、水果、动物产品等①(①本文食物安全的层次是狭义的, 如第二层次谷物安全, 在下文分析中所包含的意义是在口粮安全得到保障的前提下保证玉米及其他杂粮的供给安全, 以此类推。)。下面具体分析食物安全各个层次的生产、消费特性及物品性质。

口粮产量由口粮播种面积与口粮单产决定, 相对于1997年(口粮产量的一个历史高点)而言, 1997— 2015年稻谷产量年均增长率为0.2%, 小麦产量年均增长率为0.3%。口粮产量的提高主要来源于单产的提高, 而单产提高的主因是技术进步, 即对单位面积耕地投入大量的化肥、农药、农膜, 促使口粮供需达到紧张平衡[6]。由于种植口粮的耕地常年无休、过度利用, 耕地质量退化, 耕地污染严重以及化肥、农药等过度施用所导致的边际增产效应不断递减, 口粮单产的进一步提高受到明显限制。口粮的国内生产弹性小, 且由于耕地污染, 高质量口粮的生产弹性更小②(②国内市场上口粮供给量由当年产量和库存构成, 但如果生产量持续减少, 库存将难以持续提供人们所需的口粮, 因此, 本文分析国内口粮的生产弹性, 而不是供给弹性, 下同。)。而口粮作为人们生存的必需品, 难以用其他产品替代, 其需求弹性非常小, 且随着生活水平的提高, 人们对高质量、无污染的口粮需求将进一步增加。同时, 通过国际贸易保障口粮供给的风险较大, 口粮难以通过国际市场得到有效供给[7]。随着中国人口高峰期的到来, 为人们提供充足的、高质量、无污染的口粮对国家的稳定至关重要, 口粮安全关系到人们的生存安全和国家稳定, 具有明显的正外部性, 因此, 口粮安全必须通过国内生产实现。口粮的国内生产和消费特性决定了其纯公共物品属性, 为了保证水稻、小麦两大口粮100%自给, 政府应对生产口粮的耕地数量进行严格控制, 保护好生产口粮的耕地的质量与生态。

谷物除了口粮外, 还包括玉米和其他杂粮, 其中, 其他杂粮的生产和消费量都较小, 因此, 这里主要分析玉米的生产、消费特性。1991年玉米产量为9 877.3万吨, 2015年达到22 458万吨, 玉米产量年均增长率达到3.48%, 玉米占谷物的比重从1991年的22.69%上升到2015年的36.14%, 中国谷物产量的增长主要来自玉米产量的增长[8]。但玉米单产增长不稳定, 起伏较大, 受自然灾害等因素的影响较大。1991— 2015年玉米产量的提高主要是因为播种面积的增加, 1991年玉米播种面积为21 574千公顷, 到2015年上升到38 116.6千公顷, 年均增长率为2.40%。而在玉米播种面积提升的同时, 稻谷、小麦的播种面积呈减少趋势, 因此, 虽然国内玉米的生产弹性较大, 但更多的是通过占用播种稻谷、小麦的耕地来增加产量。玉米在我国主要是作为饲料用粮, 随着人们生活水平的提高, 对肉类等的需求将进一步增长, 对玉米的消费需求也将进一步增长。南北半球在玉米收获与供给上恰好互补, 中国能从国际市场上以较低风险购买玉米以弥补国内玉米生产的不足, 但玉米在非洲、拉丁美洲等国家的贫困人口中是作为主要口粮的, 如果中国大规模进口玉米作为饲料用粮, 那么可能对非洲、拉丁美洲贫困人口的口粮购买产生影响, 使他们难以以较低价格购买到生存所需的食粮。为了避免这一问题, 除了口粮外, 中国对包括玉米在内的谷物也应基本自给, 中国谷物基本自给能为其他国家的贫困人口带来正外部性, 具有公共物品性质。由于中国玉米产量的提升主要依靠播种面积的增长, 因此, 保证一定数量的高质量、无污染的耕地对谷物的基本自给具有重要意义。

粮食除了谷物外, 还包括豆类、薯类, 下面分析豆类与薯类的生产和消费特性。中国豆类产量从1991年的1 247.1万吨上升到2015年的1 588万吨, 豆类产量年均增长率为1.01%。1991— 2015年豆类单产平均值为110.14公斤/亩, 年均增长率为1.16%; 豆类播种面积从1991年的9 163千公顷下降到2015年的8 851.6千公顷。中国薯类产量从1991年的2 715.9万吨上升到2015年的3 330.1万吨, 薯类产量年均增长率为0.85%, 其中, 1991— 2015年薯类单产平均值为234.81公斤/亩, 薯类播种面积从1991年的9 078千公顷下降到2015年的8 840千公顷。豆类与薯类的单产(特别是豆类)相对于谷物来说很低, 从成本收益角度出发, 农户减少了豆类与薯类的种植, 其国内生产弹性较小。而从国际市场来看, 豆类与薯类在南北半球的收获与供给上恰好互补, 国际市场供给弹性较大, 从国际市场进口豆类、薯类的风险较小。豆类主要作为油料及饲料用粮, 有很多其他的替代品。薯类在市场上也有很多替代品。谷物以外的粮食, 其国内生产弹性小, 国内需求弹性大, 而国际市场供给弹性较大, 为了低成本地保障国家粮食安全, 谷物以外的粮食供给可以更加积极地利用国际市场。在保障谷物基本自给后, 保障国家粮食安全的耕地可以适当地通过市场进行配置。通过进口耕地密集型粮食如大豆等确保国家粮食安全, 减轻国内资源环境压力, 通过国内生产和国际市场供给来保障粮食安全。

粮食的耕地约束性强, 鉴于中国人多地少的国情, 总的来说, 国内生产弹性较小, 需求弹性也较小, 公共物品属性较强。而食物除了粮食外, 还包括蔬菜、水果、动物产品等。水果、动物产品以及部分蔬菜可以通过草地、林地、河海、湖泊、海洋等国土资源获取, 耕地约束性小, 且中国的水面面积、草地、林地等资源较为丰富, 其国内生产弹性较大, 可以根据市场需求较灵活地调整产量。由于食物种类多, 能通过不同类型的土地进行生产, 国际市场上供给充足, 国际市场供给弹性也较大。在满足对粮食的需求后, 人们对食物的需求弹性较大, 当某种食物短缺或价高时, 可以用其他食物替代; 或者随着生活水平的提高, 人们愿意为绿色、有机的农产品付出较高的价格。由于国内、国外生产弹性大, 以及国内需求弹性大, 粮食之外的食物供给完全可以通过国内市场和国际市场的调节, 不需要对其加以过多限制。因此, 食物安全具有明显的私人物品性质, 可以通过市场的自发资源配置, 形成与市场需求相适应、与资源禀赋相匹配的现代农业生产结构和区域布局, 稳步增强食物供给能力以保障食物安全[9]。

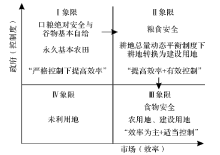

根据食物安全的层次性及其生产、消费特性, 在控制与效率标准下界定政府与市场的合理边界, 选择最合适的耕地保护制度安排, 以最小的经济社会代价实现耕地数量、质量、生态“ 三位一体” 保护, 切实保障食物安全。耕地保护中政府与市场的合理边界如图1所示。

| 图1 耕地保护中政府与市场的合理边界① ①本文耕地保护后一层次的分析是在前一层次得到有效保护的前提下通过适当的制度安排实现的, 如粮食安全是在中央政府切实保护好永久基本农田的情况下, 在耕地总量动态平衡制度下地方政府利用市场进行农地发展权转移交易, 确保耕地数量与质量平衡以实现粮食安全。 |

口粮与谷物特别是口粮的需求弹性非常小, 国内与国外市场的供给弹性也非常小, 确保口粮绝对安全与谷物基本自给具有明显的公共物品性质, 因此, 需要对保障口粮与谷物安全的耕地进行严格控制。在原有的耕地保护制度安排中, 中央政府实行基本农田保护制度以保护一定数量的优质耕地。在基本农田保护制度下, 占用被划入基本农田保护区的耕地需通过中央政府的批准, 中央政府批准占用后, 地方政府需补充划入数量及质量相当的基本农田。在韦伯的理性组织理论下, 中央政府是终极的权威, 中央政府指挥下级政府来执行基本农田保护任务, 通过一体化的命令结构对地方政府实施控制。在科层制组织中, 中央政府在组织内部进行层层控制, 能有效解决委托— 代理问题中的信息不对称问题, 实现基本农田保护制度保护优质耕地的目标。但在基本农田保护制度的执行过程中, 中央政府的正式目标在组织演化过程中被地方政府的目标所替代。执行过程是决策过程的继续, 这意味着制度执行者虽然被排斥在决策过程之外, 但他们可以在执行过程中将自己的意志强加于其上[10]。地方政府作为有限理性的经济人, 在发展经济与保护耕地的双重任务下, 从自身利益出发, 更倾向于占用优质耕地以拉动经济快速增长。在基本农田保护制度下, 只要能得到中央政府占用基本农田的许可, 地方政府就取得了占用基本农田的合法性[11]。在经济快速发展时期, 中央政府对耕地资源分配的最佳方案具有较高的不确定性, 中央政府采用“ 亲密型” 的干群关系管理模式以了解更多的信息, 使决策更有针对性。在信息不对称的情况下, 地方政府利用自身信息优势来促成对自己有利的决策, 从而取得占用优质基本农田的许可, 获得有利于自己的资源分配方案。虽然中央政府规定在占用基本农田后, 地方政府需补充划入数量和质量相当的基本农田, 但由于信息的不对称性及中央政府注意力分配的有限性, 中央政府难以对占用与补充的基本农田的数量和质量进行有效监督与控制。在补充基本农田时, 某些地方政府以次充好, 基本农田甚至上山入海。基本农田质量下降, 可能会威胁口粮绝对安全与谷物基本自给。

口粮绝对安全与谷物基本自给需要对一定数量的优质耕地进行严格控制, 保护好优质耕地的生态, 并减少中央政府协调、监督成本以提高控制效率, 因此, 应对现有基本农田保护制度进行一定程度上的改进。由于口粮绝对安全与谷物基本自给的公共物品属性, 与此相对应的耕地保护应由政府提供, 而地方政府是集团中的个体, 有自己的利益考虑, 可能倾向于搭便车[12], 在确保口粮绝对安全中难以形成一致的集体行动, 在分权的、自发的过程中难以达到优等水平, 因此, 与口粮安全和谷物基本自给相对应的耕地应由中央政府进行严格控制。但在原有的基本农田保护制度下, 地方政府通过“ 游说” 使制度执行偏离制度原有目标, 在中国经济进入新常态的背景下, 中央政府对资源分配的不确定性较低, 因此, 在耕地资源分配中, 应改原有的“ 亲密型” 干群关系管理模式为“ 疏远型” 干群关系管理模式, 将优质、无污染的耕地划入永久基本农田保护区。永久基本农田保护区内的耕地严禁转换, 既不能转换为建设用地, 也不能转换为其他农用地, 从而严格控制优质、无污染耕地。由于地方政府难以占用永久基本农田, 中央政府不需要对占用的基本农田与补充的基本农田的数量与质量进行监督, 大大减少了协调、监督成本, 提高了控制效率。

在保证口粮绝对安全与谷物基本自给后, 粮食安全具有准公共物品性质, 因此在保护与粮食安全相对应的耕地时, 可以适当利用市场提高资源配置效率。在原有制度安排中, 耕地总量动态平衡制度被用来保障粮食安全。耕地总量动态平衡制度的执行者同样是地方政府, 而监督者是上级政府。与基本农田保护制度相比, 中央政府主要对省级政府的耕地保有量进行控制, 对下级地方政府的控制力度相对较弱。地方政府作为耕地总量动态平衡制度的执行者, 面对两种不同的环境:技术环境和制度环境。这两种环境对地方政府的要求是不一样的, 技术环境要求地方政府有效率, 即按最大化原则组织生产; 而制度环境要求地方政府服从“ 合法性” 机制[9]。在发展经济与保护耕地中, 耕地是重要的资源, 地方政府在效率机制下需要占用优质耕地, 而合法性机制则要求地方政府保护耕地的数量与质量, 那么, 地方政府的应对策略是什么呢?在耕地总量动态平衡制度中, 虽然制度规定占用耕地与补充耕地的数量与质量必须相等, 但地方政府利用自有信息优势, 补充的耕地往往质量较差, 甚至是边际耕地, 只是在数量上实现占补平衡。

地方政府的这一行为不利于对耕地质量和生态的保护, 中央政府也了解地方政府在制度执行过程中的问题, 对耕地总量动态平衡制度进行了进一步的细化, 如规定“ 占用水田必须补充水田” 等具体操作细则。由于不同地区经济发展程度与耕地资源禀赋的不同, 一些地方政府在经济发展上具有很大优势, 但耕地资源禀赋较差, 占用水田补充水田的成本高昂, 且补充的水田产量很低; 而另一些地方政府在发展工业及第三产业上的优势并不明显, 但耕地禀赋较好, 在此基础上, 一些地方政府自发进行制度创新, 如通过在省内转移农地发展权的方式或省内城乡建设用地增减挂钩的形式, 实现效率机制与合法性机制的协同。耕地总量动态平衡制度在一定程度上引入了市场机制以提高资源配置效率, 但现阶段的农地发展权转移或城乡建设用地增减挂钩模式, 更大程度上是在省级政府的协调下, 通过自上而下的行政体制实现的, 并不是真正意义上的市场, 可能只是地方政府在执行耕地总量动态平衡制度时为了取得合法性的又一应对策略, 并不能真正实现耕地质量平衡与提高配置效率。保障谷物安全后, 粮食安全只具有准公共物品属性, 因此, 笔者认为在中央政府对永久基本农田进行严格控制后, 对永久基本农田之外的耕地可以在更大程度上利用市场以提高效率, 激励地方政府的积极性。建立全国统一的农地发展权转移市场, 地方政府可以通过市场购买农地发展权以取得合法性, 同时, 由于市场上买者、卖者众多, 通过充分竞争, 提高市场效率, 使效率机制与合法性机制从冲突走向互补。地方政府通过全国统一市场购买农地发展权, 通过充分竞争, 既提高了土地配置效率, 又保证了耕地数量与质量的动态平衡, 从而实现对耕地的有效控制。

保障粮食安全后的食物安全是私人物品, 根据其生产、消费特性, 市场可以在其中发挥基础性作用以提高资源配置效率。草地、林地、河流、湖泊、海洋等国土资源都能提供食物, 而在现有的耕地保护制度下, 为了实现耕地总量动态平衡, 地方政府将一些草地、林地、湖泊、海洋等资源通过土地开发转变为耕地以应对上级政府的检查。但耕地数量上的平衡可能对总体食物供给能力造成不利影响, 一方面, 草地、林地等转变为耕地后并不适用于种植粮食作物, 其粮食产量很低, 是边际耕地, 农户并不愿意耕种, 导致其最后被抛荒, 无法提供粮食, 无法转变为现实生产力; 另一方面, 草地、林地等土地资源被开发为耕地, 其原有的提供水果、禽畜产品的生产力遭到破坏。因此, 将草地、林地等土地资源转变为耕地后, 可能既不能提供粮食, 又损失了其生产其他食物的能力, 总体上降低了国家提供食物的能力, 且对生态环境造成破坏[13]。在现有制度安排中, 耕地转变为其他农用地也受到限制, 因为需要保证耕地总量的动态平衡。但笔者认为, 农户的风险规避性较强, 作为理性的决策主体, 在需要较大的投资、较高的技术及面临更大的市场风险时, 农户不会轻易改变耕地用途, 如将种植粮食作物的耕地转变为种植经济作物的耕地或将优质耕地转变为园地、林地等, 农户在转变农用地用途时是谨慎的, 更有可能是将边际耕地转变为林地、草地等以获得更多利润。因此, 在市场机制下, 将边际耕地转变为其他农用地并不会影响食物安全, 反而能提高效率, 既能促进农户增收, 又能更好地保障食物安全。

在粮食安全得到保障后, 从食物安全角度出发, 应对现有耕地总量动态平衡制度进行改进。高质量、无污染的耕地通过中央政府的严格控制和有效保护以确保口粮绝对安全与谷物基本自给; 在耕地转变为建设用地时, 应建立全国统一的农地发展权转移市场以保证耕地占补数量与质量平衡, 在有效控制下提高效率, 保障国家粮食安全; 而在粮食安全得到保障后, 对农用地之间的转换应以市场配置为主。农用地之间的转换以市场配置为主, 并不会导致大规模开荒破坏生态环境的行为, 中国已经由大规模开荒的年代变成农村青年劳动力短缺的时代, 开垦所得利润不能与城市打工收入相比, 因此, 从经济角度考虑不会出现大规模的将林地、草地等开垦为耕地的行为, 也不会出现将高质量耕地转变为园地、林地的行为, 而只是将粮食作物生产率低的边际耕地转变为水果等农产品生产率更高的园地、林地等农用地。在保障粮食安全后, 农用地之间的转换通过市场配置能更好地提供食物、促进农户增收。因此, 农用地之间的转换应以市场为导向, 对质量等级较差的耕地和边际耕地转换为其他农用地不加限制, 但必须是农用地之间的转换, 而不能将耕地转换为建设用地, 耕地转换为建设用地应按相关制度执行。在农用地转换中, 政府应当进行适当控制, 以确保转变为其他农用地的是边际耕地。

改进现有耕地保护制度之后, 关键是如何以低成本实施制度变迁[14]。新的制度安排也不可避免地会遭遇信息不对称下的委托— 代理问题, 因此, 关键是采取怎样的管理体制才能使代理人(地方政府)与委托人(中央政府)的目标一致。要解决委托— 代理关系中中央政府与地方政府目标不一致的问题, 监督与激励是可以采用的两种机制, 它们之间有着互补关系。激励就是使用物质的或精神上的报酬促使地方政府采取与中央政府目标一致的行为, 监督就是中央政府对地方政府耕地保护的环节、过程、结果等进行监视、督促和管理, 使地方政府严格遵循耕地保护制度。监督对激励有直接影响, 监督可以使中央政府更准确地对地方政府进行激励, 而明确的激励机制有助于中央政府减少监督强度与成本。下面具体分析如何运用激励与监督机制使地方政府耕地保护的目标与中央政府真正保持一致, 从而使永久基本农田的数量、质量、生态得到有效保护, 实现占补耕地质量、生态平衡。

中央政府通过严格控制永久基本农田对优质、无污染的耕地进行保护以确保口粮绝对安全与谷物基本自给, 但永久基本农田的划定工作还是由地方政府进行。面对地方政府可能出现的应对策略, 在永久基本农田划定时, 中央政府需加大监督力度, 如果发现地方政府的工作存在问题, 应加大惩罚力度, 以确保划入永久基本农田保护区的耕地优质、无污染或只有轻度污染且农业基础设施配套完善。耕地划为永久基本农田后, 实行严格保护, 确保其面积不减少、土壤环境质量不下降, 除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外, 其他任何建设均不得占用。

在划定永久基本农田后, 中央政府应改变过去“ 撒胡椒面” 的补贴方式, 各类农业补贴应向永久基本农田多的地区倾斜, 将农业综合开发、高标准农田建设、农田水利建设、耕地保护与质量提升、测土配方施肥等涉农资金向永久基本农田集中的县(市、区)倾斜, 将土地占用费更多地用于永久基本农田保护区的建设。同时, 在职务晋升、荣誉等激励机制上, 提高永久基本农田管护在政绩评价中的比重, 激励地方政府做好永久基本农田保护工作。农户直接占有永久基本农田从事农业生产, 其耕地利用行为直接影响永久基本农田的质量与生态, 因此, 也需激发农户管护永久基本农田的积极性, 创新农村土地制度, 做好农地确权工作, 确保农户土地承包权稳定, 使农户对永久基本农田的投入有合理预期, 从而实现永久基本农田的地力提升与可持续利用。同时, 细化和落实承包土地“ 三权分置” 办法, 培育新型农业经营主体和服务主体, 促进农地适度规模经营。

中央政府应提高监督强度以确保划入永久基本农田的耕地的质量与生态, 在划定后利用激励机制激发地方政府与农户管理和维护永久基本农田的积极性, 进一步提升永久基本农田的质量, 建成更大面积的高标准农田。通过监督机制与激励机制的配合, 使永久基本农田地力和生产力不断提升, 有效保障国家口粮绝对安全与谷物基本自给。

原有的农地发展权转移市场是在省级政府的协调下, 省内经济发达地区的地方政府购买欠发达地区地方政府的农地发展权或建设用地指标, 交易主体有限, 可供交易的耕地数量也有限, 竞争不充分, 市场效率不高, 卖方政府的积极性也不高。为了提高市场竞争程度, 激励买卖双方提高土地资源配置的效率, 应打破原有的行政边界, 扩大市场容量, 建成全国性统一的市场以增加市场竞争主体。市场上买方、卖方增多, 形成充分竞争, 类似于市场交易, 使参与交易的耕地质量与价格成正比, 这对交易双方来说都是一种经济激励。但这需要在政绩评价体系上进行相应的改革, 当上级政府对下级政府的政绩评价以经济发展为主要衡量标准时, 耕地用于建设用地的利益相对来说远高于用于农业生产的利益, 地方政府不愿意出让农地发展权或建设用地指标, 可能造成市场上卖方非常少, 而买方非常多, 则市场难以构建, 土地难以按照比较优势进行配置。

改革政绩评价体系, 对不同的主体功能区实行不同的政绩考核体制和官员晋升机制。对城市化地区地方政府政绩考核的主要标准是经济发展水平, 而对农产品主产区的地方政府则主要考核其农产品供给能力。在主体功能区绩效考核标准下, 农产品主产区的地方政府出卖农地发展权或建设用地指标能获得较高收益, 而这些收益可用于投资耕地, 其供给农产品的能力将不断增强。在经济激励与政治晋升激励的双重激励下, 农产品主产区的地方政府有动力出卖农地发展权、建设用地指标, 市场上的卖方数量将会增加。而城市化地区地方政府发展经济的比较优势较为明显, 发展经济需要占用耕地, 需要在市场上购买农地发展权、建设用地指标以实现其合法性, 因此, 城市化地区的地方政府有强烈的农地发展权、建设用地指标的购买欲望, 市场上的买方数量也会增加。在农地发展权转移、城乡建设用地增减挂钩市场上, 城市化地区地方政府可以购买农产品主产区地方政府的农地发展权, 从而高效率地发展工业及第三产业; 农产品主产区地方政府加大对农地的投入以发展农业, 提高土地生产率。通过建立全国统一的农地发展权转移市场来提高市场竞争程度, 实现土地资源的最优配置, 提高土地的总体使用效率。

地方政府通过市场进行交易能提高土地资源配置效率, 但可能出现占补的耕地质量、生态不平衡的问题, 买方政府可能更想低价获得农地发展权或建设用地指标, 因此, 在利用市场提高效率的同时, 中央政府也应加强监督。市场上占补耕地的位置、质量、生态等信息应完全公开、透明, 以减少信息的不对称性, 便于中央政府(国土资源部)利用第二次土地调查信息低成本地进行判别。在信息较充分的前提下, 中央政府监督买方地方政府, 买方地方政府监督卖方地方政府, 卖方地方政府在声誉机制下进行自我监督, 在“ 三重监督” 下, 通过市场实现耕地占补的数量、质量和生态平衡, 使效率机制与合法性机制互补, 最终实现提高效率、有效控制的制度目标。通过经济激励、政治晋升激励与“ 三重监督” , 通过分权与市场降低中央政府的监督成本和制度实施成本, 真正实现耕地质量、生态的占补平衡。地方政府通过市场进行交易是对人口高峰期而言的, 而从长期来看, 在人口高峰期后, 可以考虑以市场为主、政府为辅的制度安排, 更多地引入市场力量以降低粮食安全保障成本。

农用地之间的转换应以市场为资源配置的基础, 政府只对农用地之间的转换进行适当控制和监督, 而对于建设用地, 在符合土地利用规划后, 也应以市场配置为基础。在土地产权主体不明晰的情况下, 地方政府可以强势地决定城乡土地的利用与开发。以低价土地引入高污染企业快速拉动经济增长是一种粗放型的增长方式, 是不可持续的, 应改变过去地方政府强制征收农村土地用于商业及工业发展等非公众利益用途的土地配置方式, 建立城乡统一的土地市场。在符合规划和用途管制的前提下, 允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股, 实行与国有土地同等入市、同权同价。农村集体建设用地转化为城市建设用地时, 应通过土地市场进行, 而不能强制征收, 充分体现土地价值, 改变过去地方政府“ 以地生财” 的模式, 建立兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制, 合理提高个人收益。农村集体土地所有者不仅拥有农业用地价值, 还应分享城市建设用地价值。改革完善农村宅基地制度, 在试点基础上慎重稳妥地推进农民住房财产权抵押、担保、转让, 严格执行宅基地使用标准, 严格禁止一户多宅, 探索农村宅基地退出机制。

建立城乡统一的土地市场后, 城市化地区的地方政府难以通过强制手段低价占用耕地, 为了发展经济, 只能通过对存量建设用地进行整理、再开发或从市场上购买农地发展权。对存量建设用地进行再开发可以减少对耕地的占用, 降低耕地保护压力, 地方政府可以减少购买农地发展权的支出, 对还有调节潜力的处于快速发展、产业结构升级的城市化地区的地方政府而言具有内在激励, 对于高度发达的城市化地区, 由于从本地区进行调节的潜力有限, 可以选择从市场上购买农地发展权。而农产品主产区的地方政府通过低效建设用地再开发、农村宅基地退出机制能节约更多的耕地, 将此转换为建设用地指标在市场上进行销售, 从而获得较高的收入; 同时, 通过减少耕地占用及整理复垦土地能提高农产品供给能力, 对农产品主产区地方政府而言也是一种正向激励。建设用地市场化配置能提高土地集约利用率, 降低耕地保护压力, 是对农地发展权转移市场的有益补充, 有利于低成本地实现食物安全与经济的可持续发展。

Ⅳ 象限未利用地不是本文分析的重点, 对于未利用地最合理的配置方式可能是使其保持自然状态。

本文在分析食物安全的层次性及其生产、消费特性后, 根据食物安全各个层次的物品性质界定耕地保护中政府与市场的合理边界, 进一步提出运用监督与激励机制使制度变迁能够低成本地实施。本文提出的是渐进式制度变迁模式, 不是一个全新的制度安排, 现有耕地保护制度不变, 只是对制度进行改进与完善, 在治理结构与管理体制上对耕地保护制度进行优化与细化能降低制度变迁的阻力与成本。永久基本农田是对基本农田制度的进一步优化, 中央政府改原有的“ 亲密型” 干群关系管理模式为“ 疏远型” 干群关系管理模式, 通过将优质、无污染的耕地划入永久基本农田保护区进行保护, 对地方政府的游说一概拒绝, 严格控制优质、无污染耕地, 通过监督与激励机制的配合使地方政府与农户的目标与中央政府一致, 以保护优质未污染耕地, 切实保障口粮绝对安全与谷物基本自给。通过建立全国统一的农地发展权转移市场, 提高土地配置效率, 使地方政府的效率机制与合法性机制互补, 地方政府在农地发展权转移市场上能购买到中央政府要求的耕地保有量, 同时通过经济激励、政治晋升激励与“ 三重监督” , 真正实现耕地质量、生态占补平衡, 这既维持了耕地总量动态平衡, 又提高了土地资源配置效率, 是对耕地总量动态平衡制度的改进。边际耕地与其他农用地的转换通过市场进行, 能增加食物(农产品)的有效供给能力, 又不会破坏生态环境, 是对耕地总量动态平衡制度的优化。另外, 建设用地更多的通过市场进行配置, 能提高建设用地的效率, 降低建设占用耕地的压力, 有利于耕地保护。中央政府应严格控制永久基本农田, 保护好一定数量的高质量无污染耕地, 地方政府利用市场进行农地发展权交易以实现耕地数量、质量、生态的动态平衡, 边际耕地与建设用地通过市场进行配置以提高效率, 各级政府、市场相互配合, 以低经济社会代价保障口粮绝对安全、谷物基本自给、粮食安全及农产品的有效供给。

需要说明的是, 本文侧重于研究基于食物安全层次性的耕地保护制度的改进, 而没有涉及具体需划定多少永久基本农田以保障口粮绝对安全与谷物基本自给、需保有多少耕地以保障粮食安全以及多少边际耕地可以转换为其他农用地。对此, 已有部分学者进行了初步研究, 而在接下来的研究中可以根据人口规模、食物需求变化等对上述议题进行更深入的分析。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|