[作者简介] 周鲁耀(http://orcid.org/0000-0002-9091-939X),浙江大学城市学院城市治理与立法研究中心讲师,公共管理学博士,主要从事地方政府治理、权力制约监督研究。

“统合治理”是指地方政府在城市化过程中利用公司化平台进行经营性运作的治理模式,其典型的组织化治理工具是“管委会—公司”架构的政府项目平台。“统合治理”模式具有较高的治理绩效,但随之而来的是公权力“遁入私法”现象,从而导致廉政风险不断增加。公权力“遁入私法”在一定程度上绕过了一统体制下自上而下的制度约束,激发了地方政府发展经济的自主性,并使其经济权力得以扩张;但同时由于制约与监督制度未能有效构建,导致权力失控危险增加,集中体现在公权力可以在政府与企业的双重身份中切换,使公权力能够借由“遁入私法”的方式摆脱传统的控权制度。“统合治理”模式能否避免高廉政风险并继续保持较高的治理绩效,在很大程度上取决于对现有制约监督机制的重构。

Since the Reform and Opening-up, local governments have played the role of ″economic agents,″ and managed public assets in the administrative region according to demutualization operation mode. With local governments no longer holding economic entity directly, they have begun to manage the administrative regions relying on executive power, land and other asset powers, and networking project platform organization. In a sense, ″integrated governance mode″ is an expression of the development of ″local government corporatization″ with respect to organizational structure. The organizational structure of integrated governance mode is reflected in two aspects in practice: first, establish ″new zone″ ″special zone″ ″development zone″ and other special zones, which enjoy distinctive policy for developing their economy but are still under the premise of maintaining national policy unification; second, establish a set of enterprise status for public power operation in the way of establishing financing project platform company, hence avoid the restrictions of entity principle on governmental power. By these two ways, ″corporatization″ of local government realizes its systematization from a behavior, and becomes efficient system arrangement, which continuously converts economic performance to governance performance. Public power ″degrading into private law″ bypasses the up-to-bottom institutional constraint to a certain extent, the result of which motivates the autonomy of local government to develop economy and extends its economic power; on the other hand, because the constraint and supervision system is not effectively established, the risk of power being out of control increases, integrated governance mode can bring higher governance performance as well as high risk of government corruption. The concentrated reflection is that public power can switch between the dual identities of ″government″ and ″enterprise,″ so that public power can get rid of traditional control power system in the way of ″degrading into private law.″ At the same time, public power ″degrading into private law″ hinders the motivation and supervision mechanism in operation under the pattern of double principal-agents. Whether the integrated governance model can avoid the high risk of government corruption and maintain a high governance performance largely depends on the reconstitution of control and supervision mechanism. The specific strategies include strengthening power control mechanism based on the modern corporate mechanism, perfecting effective accountability mechanisms for power, forming cooperative mechanisms between the subjects of supervision, and legislating clearly public functions and market behaviors of the category ″management committee-company″ organizations. The fundamental way of realizing prevention and control of government administrative risk with the integration governance mode is changing governance legality from ″performance legality″ to ″institutional legitimacy.″ But the transition process may take a long time, especially in the current economic adjustment period. There is a large economic development pressure, it is hard for the local governments to abandon the existing development path. Thus realizing the reconstruction of control and supervision mechanism will be a persistent project in terms of the integrated governance mode.

【主持人语】 权力是政治活动中的资本, 正如资本是经济生活的权力。对权力现象的观察始终是政治学研究中经典且具有高度现实意义的重大命题。权力是政府运行的基本元素, 政府的公共服务、经济调控、政策规制都必须借助于特定的权力结构和运行机制来开展, 对权力的掌控程度与方式直接决定了政府能力的强弱。当前地方政府治理中存在高经济绩效与高廉政风险并存的“ 双高” 现象, 很大程度上源于地方政府在获得了更大的权力用于经济发展的同时, 没有实现对权力的有效制约监督。从这个意义上讲, 对地方政府权力运作模式的观察是理解改革开放以来我国经济持续增长的关键, 也是解释腐败频发、易发现象的根源。要在保证经济高水平增长的同时有效防控高廉政风险, 必须构建科学的权力结构与运行机制。本期“ 权力运行制约与监督机制” 主题栏目发表的两篇论文分别从治理结构和个体官员的层面对权力运行机制、模式及风险防控进行了探讨。周鲁耀的《“ 统合治理” 模式下的高廉政风险及其制约监督研究》剖析了地方政府在城市开发中利用公司化平台进行经营性运作这一现象背后的权力冲突问题, 推动了对经济开发区、高新区、城市新区等“ 第三区域” 中政企统合治理模式的研究。杨雨莲、张国清的《庸官懒政的博弈分析》对政府组织中行政人员的行为模式进行了分析。行政人员是政府权力的具体行使者, 博弈模型的构建为我们理解权力在具体行政部门和具体行政事项中的运作机制提供了有益的探索。

本栏目特约主持人: 陈国权教授

改革开放以来, 经济绩效压力的不断增加促使地方政府积极调动辖区内的各类资源, 并对相关资源保持较高的利用效率以实现其公共治理目标[1], 公共权力和市场机制相结合的地方政府公司化现象即由此产生。改革开放初期, 集权权力结构下政府的支配性地位与经济体制改革后市场机制的引入相结合, 使地方政府官员扮演了“ 经济行动者” 的角色[2]4950, 进而对辖区的公共资产按照公司化运作模式进行管理[3]。这种地方政府行动上的公司化模式在20世纪90年代分税制改革后发生了变化, 突出表现为政府不再直接经营经济实体, 而是依托行政权力以及土地等资产权力, 并借助网络化的“ 项目平台” 组织方式来经营辖区[4]。在这一阶段, 地方政府“ 不再居于各经济法人之上的统筹、协调和管制位置, 也不是仅仅扮演保护、推动本地工商业活动的角色, 而是趋于成为自为一体的经济主体, 成为与其他法人组织在资源和机会上的直接竞争者” [5]24。从这个意义上讲, 地方政府逐步从一种行为上的公司化转向组织上的公司化, “ 统合治理” 模式正是地方政府“ 公司化” 在组织架构上的具体表现。

“ 统合治理” 是地方政府采用“ 管委会-公司” 的组织架构, 借助项目平台运作模式, 并通过“ 土地-财政-金融” 的方式获取资金的治理模式(关于统合治理模式的详细论述, 可参见陈国权、毛益民《第三区域政企统合治理与集权化现象研究》, 载《政治学研究》2015年第2期, 第4554页; 周鲁耀《“ 统合治理” :地方政府权力扩张的一种理论解释》, 载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2015年第6期, 第177188页。)。“ 管委会— 公司” 这类兼具政府与公司双重身份的项目平台公司, 则是统合治理模式下典型的组织化治理工具[6]。统合治理模式下, 政府权力通过“ 遁入私法” 的方式在一定程度上绕过了一统体制下自上而下的制度约束, 激发了地方政府发展经济的自主性并使其经济权力得以扩展; 但同时, 由于制约与监督制度未能有效构建, 导致权力失控的风险增加, 统合治理模式在带来较高的治理绩效的同时, 也往往伴随着高廉政风险。

在集中制的政治体制下, 中央权威是政体稳固的核心, 因而要求全国范围内政令整齐划一, 其基本特征是合法性的自上而下, 下级政府的合法性来自上级政府的授权, 而中央政府的合法性则源于全体人民的授权。随着改革开放的逐步深入, 政府的合法性基础逐渐从克里斯玛型权威、传统型权威转向“ 绩效合法性” , 或是“ 治理合法性” , 高治理绩效成为中央执政合法性的重要基础。社会治理的复杂性以及对地方政府经济绩效的考核需要, 授予了地方政府更多的权力, 但政策执行中的偏差又可能对中央集权权威造成威胁, 因而传统官僚体制必须在“ 用” 与“ 治” 之间寻找平衡[7]。这就导致中央倾向于在保持形式上一统性的同时, 借由实际上的灵活性将部分经济发展的权力下放到地方[8]。如此一来, 一统体制对制度整齐划一的要求与绩效合法性下地方对发展经济自主权力的空间诉求之间就产生了张力, 地方政府的经济性权力借此实现了扩张。

地方政府权力扩张空间的大小, 在很大程度上取决于其所受目标考核的压力大小、制度约束的严格程度以及可能受到的监督问责的严厉程度之间的均衡。默顿在《社会理论与社会结构》一书中对影响个体行为的因素进行了细致的划分, 指出行为的达致受到三个要素的制约, 即文化目标、合法实现目标的手段以及机会[9]。这个框架同样可以用来解释地方政府在面临目标考核压力、制度约束以及监督问责时的行动策略。当中央更注重经济绩效时, 通常更注重形式上的一统性, 监督问责的压力会相应降低, 地方政府发展经济的动力和空间也就随之增大; 当中央政府强调实质性的一统性时, 则会加大监督问责力度, 对地方政府的权力空间加以限制, 从而使经济绩效受到影响。改革开放之后, 我党的执政合法性越来越多地转向绩效合法性, 对地方政府的绩效考核目标不断提高, 中央在特定情况下默许甚至鼓励地方政府以试点的方式对一统性制度进行某种突破, 允许地方政府使用一定方式绕开既有的监督问责机制。

统合治理模式的出现正是地方政府权力(主要是经济权力)在这一阶段绕过中央一统性规制、实现实质性扩张的具体表现。为了与扩张后的经济权力相适应, 地方政府传统管理架构也进行了调整, 在现实操作中, 主要体现在以下两个方面:

第一是设立新区、特区、开发区等享受特殊政策待遇的特别区域, 在维持全国性政策统一的前提下, 给予这些特别区域以特殊政策用于发展经济。事实上, 各类开发区已经成为我国经济发展的主要增长引擎, 据商务部统计, 2014年仅215家国家经济技术开发区与115家国家高新区就国家级开发区累计实现地区生产总值14.25万亿元, 占全国地区生产总值的比重达到22.5%, 其中第二产业增加值约10万亿元, 占全国的比重高达36.7%, 而且这一比例还在持续提高(相关数据参见商务部国际商报社联合投促汇开发区研究院编《2015中国开发区竞争力研究报告》, 2015年12月。)。这还不包括大大小小的省、市、县乃至于乡镇级开发区。

第二则是通过设立融资项目平台公司的方式, 为公权力运作创设一套企业身份, 进而通过“ 行政机制” 与“ 公司身份” 的统合, 绕过一统性规则对地方政府权力的限制。实践中一种典型的形式就是由管委会和公司组成“ 两(多)块牌子、一套班子” (现实中管委会与公司之间的关系往往更加隐秘, 通常不会直接表现为“ 一套班子, 两(多)块牌子” , 而是采用管委会下设公司等方式, 且经过多轮政企分开改革之后, 管委会领导一般不再直接担任相关投资公司的负责人, 但管委会对公司的运作仍然保持较强的掌控力。)。其中管委会是地方政府的派出机构, 代表地方政府行使权力; 投资公司则多由地方政府成立, 并直接受管委会领导[10]。

这两种路径往往交织在一起, 开发区的建设通常采用“ 管委会+公司” 的模式, 而政府为重大工程建设而设立的开发公司一般也会以特定区域作为空间载体。这也成为地方政府“ 土地-财政-金融” 三位一体经营模式的由来:地方政府通过土地储备垄断了土地一级供应市场, 同时可以通过财政担保和土地抵押的方式取得更大规模的金融贷款以投入城市建设, 进而形成“ 土地收入— 银行贷款— 城市建设— 征地” 这样一个不断滚动增长的循环过程[11]。地方政府借此在常规性税收收入之外获得了另外一项重要的收入来源, 并绕过原预算法中对地方政府不能借贷的规定, 在一定程度上弥补了公共服务及推动经济发展过程中所面临的预算内财政缺口[12]。

在“ 晋升锦标赛” 式的地方政府竞争格局下, 经济权力需要不断地转换为经济绩效、政治绩效, 统合治理模式下的地方政府公司化从一种行为方式逐步实现了组织化, 形成了将经济绩效源源不断地转化为治理绩效的高效制度安排。虽然利用了公司化的组织架构, 但这种“ 绩效转换方案” 与公共服务民营化所倡导的“ 合同式治理” 不同[13], “ 管委会— 公司” 类的组织架构嵌入在传统的科层权力结构之下, 形成了一种“ 双重经营体制” [14], 政府权力得以自由地在公、私双重身份之间切换, 极大地扩展了地方政府的资源整合与动员能力[6]。借助于政治机制、行政机制与公司化经营机制的结合, 地方政府能够以更富有弹性的方式来行使政治权力与行政权力, 但代价则是公权力“ 遁入私法” 后所造成的权力失序。

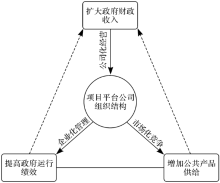

对“ 管委会-公司” 这类组织而言, 通常是用政治性任务吸收公司的营利性目标, 通过将市委市政府下达的融资任务转变成公司本身的经营目标, 从而实现总体目标的协调; 同时, 在具体运行中采用分散项目制的方式把不同价值取向的任务分解到多个项目中去。如图1所示, 对于“ 管委会— 公司” 式的政府平台公司而言, 通过土地经营获取治理资金始终是排在第一位的, 组织架构的调整、公共服务的增加等在很大程度上都需要服务于这一政治性目标。常规性的行政目标也经常需要借助政治机制来实现, 且一旦政治机制开始发挥作用, 行政机制就会让位于政治机制。

政治机制的主导性地位会使行政机制、公司机制下的权力制约监督机制都难以发挥作用, 公权力“ 遁入私法” 导致了廉政风险不断增加。一方面, 统合治理模式下的腐败问题日益严重, 诸多开发区管委会在实现经济高速发展的同时, 腐败案件也屡屡曝光, 一度被中纪委称为“ 腐败洼地” (仅以湖北一省为例, 2000年至2013年即累计查处开发区科级以上党员干部违纪违法案件 215 件, 其中县处级 61 人、地厅级 7 人, 且这些腐败案件中“ 一把手” 违规违纪占 45.1%。参见湖北省纪委课题组《如何防止“ 发展高地” 变为“ 腐败洼地” 》, 2014年3月17日, http://fanfu.people.com.cn/n/2014/0317/c6437124655677.html, 2016年5月30日。); 另一方面, 政治机制的主导性往往导致责权失衡, 进而导致激励与监管机制的失灵。统合治理模式下的关键性决策往往是通过政治机制做出的, 最终决策权掌握在上级主管部门或本级政府的主要领导手中, 但责任后果却往往是通过市场机制实现的, 难以对真正的决策者产生约束。权力与责任的不匹配还表现在责任后果的跨届承担上, “ 管委会— 公司” 类的政府项目公司通常又是重要的政府融资平台, 主要为公共基础设施等大型开发建设项目融资, 周期跨度较长, 通常会超过地方政府主要领导的任期, 导致投融资的风险约束机制难以形成。由此所引发的地方债务风险、重复投资等诸多问题, 在一定程度上也可以被视为廉政风险高企的一种表现。

随着中国经济增长速度的调整换挡, 中国经济当前所面临的问题在统合治理模式中被加倍放大, 之前促使这种模式取得高经济绩效的因素, 现在却反过来成为该模式转型升级的阻碍。统合治理模式下的高廉政风险变得越来越不可控, 并在相当程度上导致该模式难以延续。

统合治理模式下地方政府经济权力的扩张, 在治理策略上赋予了地方政府更大的灵活性, 但同时也使权力更容易突破传统官僚体制约定俗成的“ 禁忌结构” , 进而成为一种“ 破坏性整合权力 [15]7381, 这集中体现在公权力可以在政府与企业的双重身份中来回切换, 使公权力能够借由“ 遁入私法” 的方式来摆脱传统的控权制度。同时, 公权力“ 遁入私法” 也放大了多任务委托代理格局下的激励和监管困境。

私法行为与公法行为是法律体系中对法律行为的基本分类, 公法与私法对行为主体的要求很不一样:私法行为以“ 私法自治” 和“ 所有人自由” 为两大支柱, 法律不会考虑私法主体的行为动机, 除发生权利滥用的情形外, 私法主体一般无须对其行为的正当性进行说明; 相比之下, 公法对行为主体的限制则严格得多, 虽然公法主体可以拥有一定程度的自由裁量权, 但裁量范围要受到法律的严格约束, 且必须说明公法主体行为的正当性, 并接受是否遵守法律规定的审查[16]710。现代行政法理论认可政府可以兼具公法人格与私法人格, 即政府一方面可以作为公法主体开展社会公共事务管理, 另一方面也能够以私法主体的身份从事一定的民商事活动。但政府在履行其公共职能时, 必须以公法主体的身份, 并接受公法上相关规定的约束; 其私法主体的身份所能参与的仅限于非公共行政类的民商事行为, 且政府参与市场活动时, 必须遵循与其他市场参与者相同的法律法规要求, 并与其他市场参与者处于平等地位[17]227。由于市场机制通常被认为具有高回应性、高效率以及低成本的优势, 现代行政法中同样也接受政府通过建立“ 私法形式行政组织” 的方式提供公共服务, 表现为在战略垄断领域或公用事业领域设立国有企业, 以私法方式达成行政任务[18]。在我们国家还存在大量国有控股、直接从事市场经营活动的国有企业。

但统合治理模式下“ 管委会-公司” 类组织, 与作为单纯民商事主体的政府机关以及提供给付行政或开展市场经营的国有企业具有根本上的不同。统合治理模式下“ 管委会-公司” 类组织因为兼具政府与企业的双重身份, 通常可以在公法主体与私法主体之间根据需要来回切换。当其选择以私法主体身份完成公共任务时, 公共权力就产生了“ 遁入私法” 效应; 而选择以公法主体身份开展市场活动时, 则又容易引发权力的滥用。

以杭州市原运河集团为例, 该集团就属于典型的“ 一套班子、两块牌子” 的组织架构。2003年, 杭州市为实现对大运河沿岸区域范围的综合治理, 组建了“ 运河综合保护管理委员会” 与“ 运河开发投资总公司” , 其中“ 运河综合保护管理委员会” 属于正局级事业单位, 而“ 运河开发投资总公司” 则属于国有企业。通过对运河沿岸500— 1000米范围内土地的经营开发, 运河集团取得了巨大的治理绩效, 并在2014年大运河成功申遗后达到顶峰。但这种“ 管委会-公司” 的双重架构在具有资源整合绩效优势的同时也导致公权力可以在不同身份间自由切换, 造成权力监管上的困难, 增加了廉政风险。一方面, 原运河集团所具有的企业组织架构主要是为其获得私法上的身份, 进而可以通过公司化运营方式开展经营活动, 但公司架构下的权力制衡机制则完全没有发挥作用, 监事会更是处于虚职的状态; 另一方面, 当面对来自政府体制内的制约与监督时, 其企业身份又成为规避监管的挡箭牌, 传统官僚体系下的权力监督机制也难以发挥作用。原运河集团并没有独立的纪检部门, 而是采取了组织人事处与纪检监察处合署的方式, 而上级纪检监察机构在开展工作时, 也往往面临着信息不对称以及标准难把控等困境(关于杭州市运河集团的案例, 限于篇幅无法具体展开, 可以参见周鲁耀《“ 管委会-公司” 模式下的治理绩效与控权困境— — 基于一项典型案例的研究》, 载《中国行政管理》2016年第7期, 第4651页。)。

“ 当一个委托人为了自己的利益最大化设计一个组织结构时, 他会尽力建立起一个由他的代理人组成的监督体系, 以此来缩小他所面临的信息差; 与此相似, 一个设计得很好的宪政也必须要将不同的政府主体组织成监督体系。” [19]91传统政府与企业都有相对严密的权力制约与监督规则, 但统合治理模式下“ 管委会-公司” 组织架构可以根据需要在政府机构与企业组织双重身份间随时切换, 往往使行为主体不但摆脱了既有政府系统内部权力制约监督机制的束缚, 也难以受到公司机制下相关监督制度的制约。

一方面, 公共权力通过借助企业化运作方式“ 遁入私法” 的现象, 使既有的监督体系难以真正发挥作用。公权力“ 遁入私法” 的一个突出表现就是政府意志可以通过公司化运营机制得到更加直接的执行。由于公共决策方案制定与选择是通过公司化的机制来实现的, 这在一定程度上将政府性权力在形式上转化为一种企业性权力, 使公法行为具有了私法行为的表面特征, 进而规避了对政府公权力的严格限制。通过这种“ 政府决策— — 企业执行” 的运作模式, 行政权力规避了既有决策规则体系约束, 也加剧了公共决策中发生利益冲突与权力寻租的风险, 一些资源配置权力较为集中的关键职位成为腐败发生的高风险岗位[20]。

另一方面, 尽管“ 管委会-公司” 类组织一般都具有相对完整的企业形态, 但很大程度上只是用于帮助组织获得私法上的身份, 进而可以用公司化运营的方式来开展活动。在“ 管委会-公司” 类组织中, 董事会、董事大会、监事会等相关机构的基本功能经常是虚置的, 真正发挥作用的是政治机制、行政机制与公司机制的混合机制, 且其中政治机制发挥着主导作用。公司架构下权力制约架构设计的作用非常有限, 反而可能成为规避纪检监察等政府监管手段的挡箭牌。

所有权与经营权相分离是现代企业制度的基本特征, 其中基于所有权派生出的占有权和经营权的委托代理构成了现代企业的基本组织结构[21]13。“ 委托-代理” 机制下掌握企业所有权的委托人与作为企业经营者的代理人之间会存在信息不对称以及利益不兼容, 并极易引发代理人的“ 道德风险” 问题。如何对代理人进行监督也因此成为经典“ 委托-代理” 模型中的核心问题[22]114。

但统合治理模式下, “ 管委会-公司” 类的平台公司同时具备了公与私的双重身份, 因而也形成了双重委托代理关系:一方面, 公司身份属于私法中的法人单位, 作为股东的代理人应当保障出资人的利益, 实现资产和利润的最大化, 遵行商事行为规则; 另一方面, 管委会的身份则意味着公法上的身份, 作为公众的代理人, 应当代表和维护公共利益, 遵行公法的行为规则。 “ 资产保值增值” 与“ 公共利益最大化” 的价值目标虽然在长远上看可能保持一致, 但涉及组织具体运作时则往往会产生冲突。

传统上可以通过参与约束、激励约束机制来有效防范企业“ 委托-代理” 关系中的信息不对称以及利益冲突风险[23]。其中参与约束主要指代理人从接受机制中所得到的期望效用应当不低于其他机制下的平均水平; 激励约束则强调机制设计应当使代理人利益最大化的行为与委托人的目标相一致, 即在满足个体理性的同时实现集体理性[24]11, 169。但企业组织中的激励合约往往相对单一和明确, 并不能很好地应对双重委托代理关系。由于同时存在多重任务, “ 对任何给定工作的激励不仅取决于该工作本身的可观测性, 而且还取决于其他工作的可观测性” [25]27, 对代理人的参与约束及激励约束都较难实现。而且企业与政府所面临的激励条件以及各自的问责机制存在很大区别, 尤其在“ 管委会-公司” 架构的政府性平台公司中, 其组织目标、功能设置与考核机制比普通企业复杂得多, 参与约束和激励约束机制的空间则更加狭小。

在参与约束机制下, “ 管委会-公司” 架构的政府性平台公司中的组织成员(主要是领导干部)可以兼具与政府机关工作人员相对等的行政级别, 以及相对传统政府公职人员更高的收入; 而激励约束机制主要是能够获得较快的晋升机会。但由于主要负责人通常来自政府主管部门的直接任命, 这就使绩效与职位晋升之间的对应关系被削弱了。尤其是当多种任务之间存在替代性而非互补性关系时, 多个任务之间可能存在冲突, 任务完成情况与政治回报之间的关联性变得模糊。而且“ 管委会-公司” 的组织架构中往往存在行政编制、事业编制、企业编制以及编外用工等多种类型, 从分工上看又存在三类员工:纯粹机关行政人员、纯粹企业合同员工以及身兼一个或多个投资公司主要负责人的管委会领导[10]。这些因素都放大了统合治理模式下的双重委托代理问题, 造成激励与监督机制经常呈现出一种“ 软激励与软监督并存” 的状态[26]39。

此外, “ 管委会-公司” 类组织一直游离于法律规制的灰色地带, 其组织形式、职能履行, 尤其是作为地方政府融资平台的功能, 在立法上始终没有得到明确。地方政府通过融资平台的形式实际上突破了预算法中关于地方政府不能举借债务的规定, 对这种事实上的违法现象, 尽管中央已发文要求整顿, 但很少会有针对性的处罚措施。法律上的缺失可能导致两种后果:一种是将这类行为用行政手段加以严格限制, 但很可能会影响到行政主体对公共服务的供给方式; 另一种则是将之完全排除在公法约束的范围之外, 进而纵容公共权力“ 遁入私法” [27]。从实践结果来看, 地方政府基本上会倾向于后一种选择。

统合治理模式下公权力“ 遁入私法” 所引发的高廉政风险超出了普通经济问题的范畴, 但在目前我国相关法律规定没有对“ 公行为” 与“ 私行为” 进行明确界定的情况下, “ 管委会-公司” 类组织架构利用企业身份从事的经营活动往往给纪检监察机关的责任追究造成困难。由于难以界定这类组织中的行为究竟属于公共行为还是私人行为, 纪检监察部门对监察手段的应用也经常会受到影响。同样, 在责任追究领域, 对“ 公法主体” 与作为企业的“ 私法主体” 所采取的措施机制也不相同, 很多在政府体制下行之有效的手段和办法, 放到项目平台公司这类组织的监管上则往往难以奏效。这在相当程度上也增加了统合治理模式下权力滥用的风险。

“ 国家的存在对于经济增长来说是必不可少的, 但国家又是人为的经济衰退的根源。” [28]35改革开放近四十年来经济建设领域的巨大成就在很大程度上肯定了地方政府既有的治理模式, 但2012年以来, 中国经济发展速度稳步放缓, 使这套模式中的弊端开始引发更多的争议。作为“ 能力” 意义上的政府权力扩张并不会直接导致腐败, 但权力本身确实容易诱发腐败, 除非这种权力被另一种比它更高的权力所制约[29]166。统合治理模式能否避免高廉政风险并继续保持较高的治理绩效, 很大程度上取决于对现有制约监督机制的重构。

现代产权制度下出资人的财产所有权与作为企业法人的企业财产经营权之间是相互分立的, 而企业治理结构本身就是解决这种所有权人与经营者之间委托代理关系的制度安排。1994年, 国务院政府工作报告中明确将组织一批国有大中型企业按照公司法实行公司制改组, 正式将“ 公司制” 作为国有企业改革的现代企业制度的组织形式。同年出台的具体方案中, 明确要根据分权制衡的原则建立规范的公司内部组织管理机构, 即“ 根据决策机构、执行机构、监督机构三者相互独立、权责明确、相互制衡的原则, 形成由股东会、董事会、监事会和经理层组成的公司内部组织管理机构, 有效行使决策、监督和执行权” 。当前“ 管委会-公司” 类组织虽然在形式上一般采用了公司制的组织架构, 但股东、股东大会、董事会、监事会、经理阶层之间并没有形成真正意义上相互制衡的权力关系。2015年以来, 新一轮国有企业体制改革正在推进, 这一进程中针对政府项目平台公司的改革应当从加强既有公司的组织架构入手, 使政府权力不能直接通过行政机制和政治机制取代公司机制, 必须经由公司机制转化为公司权力进行运作, 从而有效限制政府权力的滥用。

问责是权力控制链条中的关键一环, 对权力的问责是权力制约监督制度运行的逻辑结果, 权力配置、权力运行的制约与监督最终需要落实到权力主体的责任承担上[30]。统合治理模式下同样需要以问责为基础来构建组织外部的控制制度, 以实现对政府权力扩张的限制。其核心在于尽可能地使政府采用间接而非直接的方式来运用公司运营机制, 避免政府权力直接介入公司运营机制。统合治理模式下要构建以问责为基础的外部权力控制机制, 首先要基于以信息公开和透明为基础的责任体系, 使政府主管部门、社会公众、金融机构等利益相关者可以清晰地了解“ 管委会-公司” 类组织的绩效和运营情况。此外还包括建立起完善的政府投资绩效评价体系, 以此对政府的投资行为进行监管, 并将政府投资效率评价纳入到政府官员绩效考核的指标体系中, 进而限制政府的盲目冲动投资。

行政与企业的双重架构, 使统合治理模式下的“ 管委会-公司” 类组织具有两套权力运行规则:一套源于企业架构下的董事会、董事代表大会以及监事会制度, 遵循的是“ 所有权-资本” 的逻辑, 经营者的权力来自经营者与所有权人之间的委托-代理关系; 另一套正式的法定性权力则基于行政机构本身的行政级别、编制设定以及政府下达的相关正式性文件, 所遵循的是“ 科层制-权力” 的逻辑, 合法性来自对政府整体性权威的分享。尽管都包含对权力进行制衡监督的底层设计, 但两套权力的运行机制以及相应的约束性制度设计却不尽相同。这就要求统合治理模式下权力制约监督机制的设计必须兼顾这两套权力运行逻辑的特点, 构建监督主体间的协调机制。一种可行的方案是对纪检监察机构、国资委系统的外派监事以及公司内部的法务部工作人员进行归口管理, 综合行使监督的权力, 从而保证信息的共享与工作机制上的衔接。在调研中, 我们了解到这一做法在浙江省多个省属国有企业已经开始试点, 并取得了很好的效果。

私法与公法在调整对象与调整手段上都存在差异, 在现代法治框架下, 想要实现对公共权力扩张与腐败的防治必须凭借公法的自身完善与发达[31]。随着“ 非权力行政” 的兴起, 通过私法形式提供公共产品和公共服务已经成为世界各国政府的通行做法, 对公法主体与私法主体的判别越来越模糊; 但对公共权力的限制和约束却从来都不能放松, 公法行为和私法行为的分别依然清晰。长期以来, 我国立法中一直缺少对公法行为和私法行为的明确界定, 同时由于成熟的市场机制尚未形成, 法治环境有待进一步改善, 市场和社会力量难以有效抵御政府力量的过度干预, 这使地方政府很容易通过支配私法主体来开展工作。2015年9月13日, 中共中央、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》, 明确要求结合不同国有企业在经济社会发展中的作用、现状和发展需要, 将国有企业分为商业类和公益类。这也要求我国理论与实践部门对非权力行政与权力行政的划分尽快达成共识, 对“ 管委会-公司” 架构下项目平台公司与政府部门间职能职权的分割进行明确界定, 并通过立法把这类组织所实际行使的公共权力, 从一种与政府部门之间的“ 委托-代理” 关系转化成与公众之间的“ 委托-代理” 关系。

改革开放以来, 虽然地方在经济发展领域的自主空间不断增大, 但中央与地方之间“ 相机授权” 式的权力分配逻辑始终没有改变[32]。对于地方政府而言, 始终面临着自上而下的双重压力:经济绩效考核以及制度一统性, 这两方面治理目标的不可调和性相当程度上催生了中央与地方关系中“ 实际权力” 与“ 名义权力” 的分离, 即周雪光教授所讲的“ 名” 、“ 实” 二元性[8]。“ 名” 与“ 实” 之间的转换则取决于自上而下的问责力度。从这个意义上讲, 统合治理模式的出现源于中央政府绩效合法性需求与一统体制下自上而下层层授权式集权权力结构间的张力。只要自上而下的压力型体制下地方政府间“ 晋升锦标赛” 式的竞争模式没有改变, 只要城市化高速发展对基础设施建设的巨大需求依然存在, 只要社会公众对地方政府提供公共服务和公共产品的诉求仍在不断增加, 统合治理模式对地方政府就依然具有强大的吸引力。仅仅针对地方政府项目平台公司这类组织开展专项整治, 就只能沦为“ 头痛医头, 脚痛医脚” 式的表面文章。要真正实现对统合治理模式下廉政风险的防控, 根本出路在于执政合法性从“ 绩效合法性” 向“ 制度合法性” 转移。

中共十八大四中全会提出了全面推进依法治国的总体目标, 十八大四中全会公报中强调“ 法治” 是提高党执政能力与执政水平的前提。这反映了从“ 绩效合法性” 转向“ 制度合法性” 的趋势, 也是真正从根源上解决统合治理模式下绩效压力与合法性困境之间矛盾的战略选择。但转型的过程可能需要持续很长时间, 尤其是当前经济处于调整时期, 在经济发展压力增大的情况下, 地方政府很难抛弃既有的发展路径。因此, 实现统合治理模式下制约监督机制的重构, 将是一项持续性的工作。要构建一种真正有效的制约与监督机制, 前提是通过立法明确政府行为与经营性行为之间的边界; 在此基础上, 分别构建对政府行为与市场经营行为的规范机制, 进而尝试建立有效的激励与问责制度, 使项目平台类公司仍然能够在公共性价值目标与经营性目标之间实现平衡协调, 即在公共行为受到严格控制的同时, 仍然保留由公司化运作机制带来的效率优势。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| 12 |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| 19 |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|