[作者简介] 1.余潇枫(https://orcid.org/0000-0002-2319-3461),男,浙江大学公共管理学院教授,博士生导师,哲学博士,主要从事非传统安全理论研究; 2.张伟鹏(https://orcid.org/0000-0002-5180-9956),男,中国国际问题研究院国际战略研究所助理研究员,管理学博士,主要从事国际战略、非传统安全理论研究。

狭义的“去安全化”是指将安全议题移出安全领域而置于常态政治领域的过程,而广义的“去安全化”则包括防止尚未被“安全化”的问题被“安全化”或“过度安全化”,以及防止已经被“安全化”了的议题被“超安全化”。广义的“去安全化”不仅是安全化的逆向过程,也是国家行为体通过创设以“和合共生”为核心的共同语境来建构适合双方的价值认同与合作机制的过程。把话语分析中的施事话语、价值认同和交往生态三个要素引入广义“去安全化”理论十分重要,而外交对接合法化和互文性则是分析广义“去安全化”理论在外交实践中作用的重要维度。在美国等国越来越趋向于对中国实施全面安全化战略的语境下,中国需要重视广义“去安全化”的理论及其应用,打造以“构建新型国际关系与人类命运共同体”为核心的中国特色大国外交话语体系,建构具有中国特色并被国际社会认可的规范性力量。

Securitization theory introduced by the Copenhagen School has brought about a breakthrough in the paradigm of security studies, in which the concept of desecuritization in particular has provided a new methodological perspective for exploring the diplomatic path of ″positive peace″. However, the Copenhagen School has not constructed a theoretical framework for understanding desecuritization, nor has it clearly elaborated a definition of desecuritization that is entailed in inform foreign policy and its impacts on the international community.

Desecuritization in a narrow sense refers to the process of moving security issues out of the security realm and placing them into normal politics. In a broad sense, however, desecuritization should also include actions designed to prevent non-securitized issues from becoming securitized, and securitized issues from being hyper-securitized. Desecuritization is not only a reverse process of securitization, but also a process in which state actors construct suitable bilateral identities, values, and cooperation mechanisms through the creation of shared contexts with ″harmony and coexistence″ at its core. Past research on desecuritization has been characterized by a Western-centric logic. However, following the rise of non-Western countries on the international stage, the construction of a generalized theory of desecuritization is crucial not only for enhancing the broad explanatory power of this theory, but also for promoting experiences exchanging and cultural merging across different regions of the world.

Given these shortcomings we introduce three important elements from discourse analysis into a generalized theory of desecuritization, including ″performative utterance″, ″identity of values″, and ″communicative ecology″. ″Performative utterance″ demonstrates that diplomatic discourse characterized by desecuritization serves as a perlocutionary act, whereby the discourse structure and the discursiveenvironment reflecting values and identities embedded in diplomatic affairs play a decisive role in making and breaking desecuritization. Constructing an ″identity of values″ depends on making rules in a specific context and presenting the effects of ″performative utterance″. A benign ″communicative ecology″ based on identity of values should take ″harmony″ as its core value and eliminate ″crises″ or ″threats″ to realize ″superior coexistence″ among state actors through paths of desecuritization. A generalized theory of desecuritization can then be constructed with ″identity of values″ as its consistent motivation, ″performative utterance″ as its method, and ″communicative ecology″ characterized by ″superior coexistence″ as its ultimate goal. In addition, ″linkage diplomacy″, ″legalization″, and ″intertextuality″ are three important dimensions for evaluating the role of a generalized theory of desecuritization in the practice of diplomacy.

Desecuritization is a primary feature of Chinese diplomatic discourse and an ideal way to carry out foreign policy. In the face of a complex international security situation in which traditional security and non-traditional security threats are intertwined, and given the context in which the United States and other countries are increasingly implementing a strategy of securitization vis-à-vis China, China should construct a system of major-country diplomatic discourse characterized by desecuritization that strives for ″a community of common destiny for mankind″ at its core and greater ″normative power″ recognized by the international community. Such an approach will promote creativity, charisma and credibility, and effectively solve the problems related to ″discourse security″. It also opens new avenues for finding solutions characterized by desecuritization related to Sino-US ″trade frictions″, and helps creates a new international situation for the development of ″major-country diplomacy″.

国际安全研究中的哥本哈根学派以其建构主义立场与独特的安全化理论, 为全球化背景下的国际安全分析带来了安全研究范式的突破, 特别是“ 去安全化” 概念为探索实现积极和平与可持续安全的外交路径提供了新的方法论视角。“ 去安全化” (desecuritization)概念诞生于20世纪90年代, 其基本含义是“ 把安全议题移出紧急事件模式从而使其进入政治领域的一般性商谈过程” [1]4。作为安全化理论的重要组成部分, “ 去安全化” 概念对国际关系理论的发展产生了重大影响。但到目前为止, 学术界通常只是把“ 去安全化” 视为“ 安全化” 的逆向过程或衍生概念, 并没有建构出“ 去安全化” 的理论分析框架。哥本哈根学派虽然在扩大安全研究议题和发展安全研究路径方面做出了突出的贡献, 但也没有清晰地阐述国家行为体外交政策的“ 去安全化” 特征及这种特征对国际社会的影响, 这就导致了“ 去安全化” 对外交政策分析的理论指导与实践意义都没有受到足够的重视。在哥本哈根学派看来, “ 安全是一种‘ 话语形态’ ” [2]361, 与安全化类似, “ 去安全化” 也是运用“ 言语行为” [3]47的结果。国家行为体通过“ 文本表达” [4]201将议题转移出安全领域来实现“ 去安全化” , 而文本表达的关键是借助外交话语有效地传播外交所承载的价值理念。因此, 我们可以基于话语分析来重新解读与识别外交话语中的“ 去安全化” 特征, 拓展其内涵与应用范围, 从而建构广义“ 去安全化” 理论及其在外交政策领域的分析框架。

近年来, 虽然中国周边形势趋于缓和, 但在中美关系日益紧张、美欧关系复杂多变的背景下, “ 去安全化” 是中国外交话语的主要特征, 也是施行外交政策的理想方式。本文旨在基于话语分析重新审视“ 去安全化” 的内涵, 并从施事话语、价值认同和交往生态三个维度分析外交话语的“ 去安全化” 特征, 进而阐释如何通过外交对接合法化和互文性建构具有“ 去安全化” 特征的外交话语策略。中国以强化经济与文化合作为显性模式, 以“ 构建新型国际关系和人类命运共同体” (参见习近平《习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》, 2017年10月28日, http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29613660.html, 2018年7月2日。)为核心价值取向, 努力打造中国特色大国外交话语体系, 建构体现话语安全且为国际社会所认可的“ 规范性力量” (规范性力量与观念、认同相关, 也可以被称为“ 观念性力量” , 指一个国家对他国或世界事务的道德规范或道义观念的影响力。这一概念最初被用来描述欧盟政策的规范性基础, 以及欧盟将其规范性原则推广到世界的能力和影响其他国家政策及国际体系的能力。参见Manners I., ″Normative Power Europe: A Contradiction in Terms, ″ Journal of Common Market Studies, Vol.40, No.2(2002), pp.235-258; 王正绪《中国崛起的规范性力量》, 2015年2月7日, http://www.guancha.cn/Wang-Zhengxu/2015_02_07_308843.shtml, 2018年7月2日。), 这既有利于提升中国参与全球治理的能力和水平, 也有助于推动不同文明间的交流、理解与互鉴。

公共问题的解决往往需要有政府设置议题、集成资源、操作应对的“ 政治化” 过程, 而“ 安全化” 是一种较为激进或激烈的“ 政治化” , 即直接把公共问题上升为安全议题, 通过特别的政治程序与手段予以特别应对。在安全化理论的创始者, 如奥利· 维夫(Ole Wæ ver)、巴里· 布赞(Barry Buzan)和迪· 怀尔德(Jaap de Wilde)看来, “ 当一项议题被表述为对某一特定参照对象构成威胁, 它就是安全议题” [1]21。可见, 安全化的实质是“ 安全议题化” 。当然, 安全议题的动态发展依赖于安全化行为体、参照主体、参照对象 (根据布赞、维夫以及怀尔德的定义, “ 安全化行为体” 是指“ 通过宣称某些参照对象受到威胁而将议题安全化的行为体” , 而“ 参照对象” 是指“ 拥有合法的生存权利, 然而看上去受到威胁的事物” 。参见Buzan B., Wæ ver O. & de Wilde J., Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Lynne Rienner, 1998, pp.36-40。)及受众等因素, 而安全化的完整过程则包括动机、实施过程及结果和影响三个部分。与“ 安全化” 相比较, “ 去安全化” 通常被认为是比“ 安全化” 更理想的过程或状态, 这种认知偏好源于学者们对“ 安全化” 成本的担忧以及对“ 去安全化” 可以“ 恢复将安全问题转化为政治问题的可能性” [5]251的判断, 也就是将安全问题降为公共问题, 通过非军事化、非特别程序的路径给予解决以减少安全风险。

传统安全研究的惯性思维对“ 去安全化” 概念的认识所造成的局限是:仅仅把“ 去安全化” 看作被动地去消除已经发生的威胁的过程, 而忽视了在“ 安全化” 事件发生之前分析“ 去安全化” 动机的重要性。将安全议题移出安全领域这一过程本身与原安全议题和安全领域密切相关, 甚至会引发新的安全问题, 但“ 去安全化” 动机则更多地与安全议题产生之前的预备状态相关联。菲利普· 布赫博(Phillipe Bourbeau)和沃里· 尤哈(Vuori A. Juha)注意到了“ 安全议题之前的动态性” [6], 并通过将“ 安全” “ 弹性” [6]和“ 去安全化” 进行整合分析, 来说明“ 去安全化” 先于安全议题出现的情况, 但他们没有指明这种情况会普遍发生还是只在特定领域发生, 事实上, 他们在对“ 安全化— 去安全化” 的动态性分析过程中引入了“ 弹性” 这一概念, 大大增加了论证的模糊性。如果说狭义的“ 去安全化” 概念是针对已经实施的“ 安全化” 进行消解, 让进入安全议题的安全问题还原或降格为非安全议题的公共问题, 以消除和减少“ 硬权力” 的使用, 那么, 广义的“ 去安全化” 还强调在“ 安全化” 实施之前, 努力使公共问题不被上升为进入安全议题的安全问题, 或者使安全问题不进入需要使用“ 硬权力” 的安全议题范围, 而是通过使用“ 软权力” 的方式或合作的方式解决。也就是说, “ 去安全化” 更多的是运用“ 积极安全” 的方式来消解威胁与解决问题, 其中, 具有“ 去安全化” 特征的话语以及建构由这种话语构成的话语体系是“ 去安全化” 的关键。

无论是“ 安全化” 还是“ 去安全化” , 都是为了更好地解决安全问题本身。但“ 安全化” 的不当实施存在两大误区:一是“ 过度安全化” (over-securitization)[7]。公共问题通过特定的话语成为一种安全议题, 进而上升为安全问题, 往往能受到安全化行为体的重视; 假如这一公共问题还不足以成为安全议题, 但被过分认知, 就会出现“ 过度安全化” , “ 中国威胁论” 就是西方国家“ 过度安全化” 的一种表现。二是“ 超安全化” (hypersecuritization) ( “ 超安全化” 概念由巴里· 布赞提出, 琳娜· 汉森等将这一概念应用于网络安全研究中, 国内的刘杨钺也曾从事相关研究。参见Buzan B., The United States and the Great Powers: World Politics in the Twenty-First Century, Cambridge: Polity, 2004; Hansen L. & Nissenbaum H., ″Digital Disaster, Cyber Security, and the Copenhagen School, ″ International Studies Quarterly, Vol.53, No.4(2009), pp.1155-1175; 刘杨钺《国际政治中的网络安全:理论视角与观点争鸣》, 载《外交评论》2015年第5期, 第117-132页。)。“ 超安全化” 是指“ 安全话语依赖于假想的灾难情境, 使安全意象的严重性和紧迫性远高于现实安全威胁” [8]132。在这种情况下, 安全威胁往往是已经存在的, “ 超安全化” 的实施主体往往会夸大安全事件的威胁程度并诉诸对抗手段, 但其宣传的大规模、瞬时性的灾难性后果还没有发生。例如各国对网络安全的认识往往会“ 超安全化” , 由此加剧了国际社会中规则弱化、互信降低的状况。为了防止国家行为体陷入“ 过度安全化” 或“ 超安全化” 的误区, 广义“ 去安全化” 理论的意义就凸显出来了, 即纠正国家行为体对非安全问题的“ 过度安全化” 和对安全问题的“ 超安全化” 。

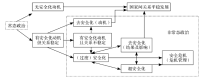

综上, 我们可以通过如下流程图来展示广义“ 去安全化” 的演进路径(图1):

菲利普· 布赫博和沃里· 尤哈认为, “ ‘ 去安全化’ 可以通过三种方式实现:一是仅仅不在安全范畴内讨论问题; 二是对已经被‘ 安全化’ 了的议题做出回应以避免造成安全困境或其他形式的恶性循环; 三是使安全议题回到常态政治领域” [6]256。琳娜· 汉森(Lene Hansen)尝试将安全政治的概念解释与实现方式结合起来, 试图将“ 去安全化” 概念的解释及其实证应用联系起来, 并归纳了四种“ 去安全化” 形式:“ 基于稳定的现状改变” “ 替代” “ 重新表达” 以及“ 沉默” [9]529。哥本哈根学派虽然明确解释了“ 去安全化” 的概念和实现方式, 但在认识论层面存在明显缺陷, 即既无法确定“ 去安全化” 概念的使用范围, 也不清楚安全领域与常态政治领域的边界。这就导致学术界依然没有就何时需要“ 去安全化” 、“ 去安全化” 的合法性依据以及“ 去安全化” 程度与其效用的关系等问题达成一致。另外, 蒂埃里· 巴尔扎克(Thierry Balzacq)、霍尔格· 施迪策(Holger Stritzel)、丽塔· 弗洛伊德(Rita Floyd)和迈克尔· 威廉姆斯(Michael C. Williams)等学者在这一领域也做出了许多有影响力的成果, 这些研究主要关注什么是“ 去安全化” (现象识别问题)、为什么应该“ 去安全化” (道德和规范性问题)以及如何实现“ 去安全化” (转化性实践问题)[10], 但他们忽视了对另两个重要问题的探讨:一是塑造“ 去安全化” 政治影响力的途径是什么; 二是在“ 去安全化” 过程中, 国家行为体间的善意互动能否解决驱动力不足的问题。讨论这两个问题非常重要, 因为它们不是根植于“ 冷战” 思维, 而是在新的时代背景下挑战了“ 去安全化” 现有研究的议题和议题所处的语境。

至此, 我们已经指明目前对“ 去安全化” 的理论范围与实现方式的研究所存在的问题, 并引出对建构广义“ 去安全化” 理论的思考, 但目前学术界还缺乏合适的研究视角来搭建起连接“ 去安全化” 理论与实践的桥梁。对话语分析理论做出过重大贡献的米歇尔· 福柯(Michel Foucault)认为, 通过分析话语可以“ 界定对象领域, 定义‘ 知识’ 主体的合法性以及确定概念或理论阐述的规范” [11]199。在制定外交政策时, 决策者通常除了在常态政治事件上升为安全议题之后考虑“ 去安全化” , 也力求在“ 安全化” 行为产生之前对其行为动机进行“ 去安全化” , 而基于话语分析在外交政策领域建构广义“ 去安全化” 理论的分析框架, 可以成为探索建构这一桥梁的重要尝试。

哥本哈根学派运用建构主义的方法论和后实证主义的语言学分析视角, 创立了包含“ 去安全化” 概念的安全化理论, 并通过深化与扩展话语安全这一非常特殊的安全领域以弥补原来客观安全与主观安全解释力的不足。按照哥本哈根学派的理论立场, 安全是话语的自我指涉, 安全议题则是一种以言语行为为前提的社会性建构。那么, 当一个安全问题不被列入安全议题时, 其安全问题本身是否还存在?或真实的安全问题是否可能被真正地“ 去安全化” ?这是实证主义安全学者最直接的质疑。换言之, 安全问题被“ 去安全化” 了, 还是不是安全问题?这里存在着实证主义与后实证主义之间的方法论冲突。按实证主义立场, 安全问题是客观的, 不管是否被列入安全议题, 都是安全问题; 后实证主义则认为, 安全问题是被建构的, “ 去安全化” 表明了安全问题的消解, 在现实中原来被安全化的安全问题是否客观存在意义不大, 如果存在, 那么, 至多也是一个“ 沉默” 的安全问题。本文阐述的重点不是对“ 去安全化” 的建构主义方法论进行普遍意义上的理论分析, 而是在建构主义方法论基础上结合外交语境拓展与再建构“ 去安全化” 理论, 并从施事话语、价值认同和交往生态三个维度建构广义“ 去安全化” 理论及其在外交政策领域的分析框架, 进而通过打造具有“ 去安全化” 特征的外交话语方略及外交话语体系, 消解由别国的安全化行为所导致的外交困境, 最终实现“ 去安全化” 的外交目标。

言语行为理论是“ 安全化” 与“ 去安全化” 理论的核心支撑, 而话语的施事行为则是言语行为理论的核心内容, 它是指话语不仅可以描述现实, 也可以改变它所描述的现实, 这其实也是话语安全与客观安全、主观安全相区别而得以成立的关键所在, 因为安全议题在本质上是一种话语的建构, 施动者可以借助话语的施事性对受众的行为施加影响。从建构主义的角度来说, “ 去安全化” 在本体论意义上可以被表述为各行为体在相互关联的话语建构中消解“ 激烈对抗性” 的过程, 甚至“ 去安全化” 具有“ 不仅改变主体本身及其敌人对事件的看法, 而且从根本上改变敌我关系本身” [9]529的功能, 这使得国家行为体在不同语境下甚至在异质性冲突十分明显的状态下构建新型关系成为可能。再从话语分析的角度来说, 我们可以将外交文本视为一种首要的“ 施事话语” ( “ 施事话语” (performative utterance)概念最早由约翰· 朗肖· 奥斯汀(John Langshaw Austin)提出, 其本义是“ 说话就是施事” , 不是脱离情境的单纯孤立的话语, 而是处于一定情境之中的话语, 后发展为“ 言语行为理论” (Theory of Speech Act), 本文采用杨玉成和赵京超的翻译方式, 参见[英]J.L.奥斯汀《如何以言行事》, (北京)商务印书馆2013年版。)。国家行为体通过制定并执行合适的外交政策, 将由价值对立、利益冲突以及结构性矛盾所引发的争端等转化为常态政治中的一般议题, 目的是在特定语境下将冲突“ 去安全化” , 并实现以合作为目标的权力平衡与以消除对抗为前提的战略导引。从广义的“ 去安全化” 立场来分析, “ 去安全化” 不仅会发生在“ 安全化” 行为之后, 也有可能发生在事件被“ 安全化” 之前。这也就为具有施事性特征的外交话语塑造了更多“ 去安全化” 的现实可能与政治影响力。依据施事话语的视角, 具备“ 去安全化” 特征的外交话语往往是一种“ 言后行为” 或“ 语效性行为” (“ 言后行为” (perlocutionary act)是相对于言内行为与言外行为来说的, 强调话语对受众所产生的影响, 因而也有将其译为“ 语效性行为” “ 以言取效行为” 或“ 取效行为” 的。参见Austin J.L., How to Do Things with Words, Oxford: Oxford University Press, 1962, p.101。)。因此, 对外交文本的“ 去安全化” 特征的分析, 不仅要考察其政治影响力, 而且应重视国家行为体如何通过这种政治影响力使受众对(潜在)安全问题的态度发生变化。

对外交领域中的施事话语进行深入分析, 可以使我们更好地把握外交文本中的“ 去安全化” 特征。对施事话语的分析由四个方面组成:施事话语的自我反映、不同语境下施事话语不同特征的显现、干扰施事话语的可能因素以及施事话语的准确展示。在外交实践中, 多项外交政策同外事宣传往往会相互影响, 外交文本间的多重互构关系在为建构共同语境奠定基础的同时也提升了受众误解政策的风险, 这会给言后行为目标的实现带来隐患。虽然不同外交文本间的多重互构关系和流行文化的扩散可以在破裂和/或尚未巩固的社会领域内使“ 去安全化” 成为社会共识, 但外交施事话语的运用只是“ 去安全化” 实践的一个重要方面, 而非全部。由于施事话语所达成的“ 共识” 往往建立在暂时的共同利益基础之上, 因而它并不一定稳固, 我们仍需要在国家行为体间建构起持久的价值认同, 以实现“ 去安全化” 的目标。

“ 去安全化” 与“ 安全化” 一样, 也是一种基于话语的安全议题建构与解构, 此外, “ 去安全化” 也注重强调主体责任、建构供受众讨论议题的公共领域以及真正消除威胁认同的重要性[9]。广义的“ 去安全化” 还强调防止未进入安全议题的问题被“ 过度安全化” 或防止进入安全议题的问题被“ 超安全化” , 那么, 推进“ 去安全化” 进程的持久的驱动因素可能是什么?如果视价值认同为其持久的驱动因素, 那么建立“ 去安全化” 持久的价值认同是否可能?又如何成为可能?可以说这既是再建构“ 去安全化” 理论的重点, 也是难点。

对广义“ 去安全化” 理论来说, 在进行“ 去安全化” 之前, 我们必须提供具有说服力的理由说明安全事件或可能被“ 安全化” 的事件不是安全威胁, 同时也不具有成为安全威胁的潜在可能。在“ 去安全化” 的施动方寻找共同利益的同时, 更重要的是要基于各国家行为体互动而形成“ 共有知识” , 进而建构具有持久性的价值认同, 从而使得“ 去安全化” 的施动方能较大可能地获得以建构语境、整合价值与促进合作为核心内容的规范性力量。这一建构性过程包括认知、判断、界定、接受、回应与商谈[12]等步骤。在外交领域, 对“ 去安全化” 的过程分析往往需要先截取这一过程中的若干“ 情节” , 每一个“ 情节” 都反映了一个独立的因果关系, 我们需要将提取自不同“ 情节” 的因果关系联结起来, 以揭示具备“ 去安全化” 特征的外交话语战略的重要意义。但这种联结不是简单的合并, 而是要能阐明:施事话语如何与价值认同相联系?为什么施动者会用这样的表达方式而不用其他方式来建构并使用规范性力量?

人类发展至今, 国际社会多多少少建构起了支撑世界运行的价值基础, 除了主权、和平、富强之外, 民主、公平、正义以及尊重和保护人权等也是被国际社会普遍承认的国际关系价值准则, 但由于各国家行为体的历史传统、现实国情不尽相同, 各国对价值评判所处的语境存在许多差异, 这就为“ 去安全化” 带来了不少障碍与前提性缺失。但认同的可能除了来自历史与现实, 还可来自未来与预期, 况且对历史与现实进行再理解与再建构仍然是获得认同的重要方面, 特别是“ ‘ 认同’ 是由话语构成的, 国家(或国家的代表机构)可以通过指引和动员认同来实现其外交政策的合法化” [13]210, 因而决定“ 去安全化” 可能与否的是其背后体现价值认同的话语结构和话语环境。在后结构主义者看来, “ 外交政策是界定国家身份或其等同物的核心” [14]34, 语境的差异导致决策者对合作产生了源于对本体安全 ( “ 本体安全” 是安东尼· 吉登斯(Anthony Giddens)的社会认同理论中的一个关键词, 它是大多数人对自我认同的连续性以及对他们行动的社会物质环境之恒常性所具有的恒心, 表达希望获得可靠和安全的体验的愿望。吉登斯以此来解释人们面对不断变化的世界而产生的脆弱性和恐惧的现象)的担忧的危机感。国家行为体的决策者对安全的认知总是与该事件对国家主权和身份的重要性密切相关, 这种认知建立在决策者维护国家利益责任的基础上, 是决策者对政权的存在和国民利益延续性的保护。“ 去安全化” 以国家行为体间的互信为基础, 这种互信源于共同语境下的价值认同。国家行为体经常需要借助话语本身的政治影响力, 通过塑造舆论以及提升本国文化的吸引力等方式壮大其在共同语境下的规范性力量。而话语的政治影响力受其表达方式的影响, 与国家行为体对共同语境的定位与建构密切相关, 这就为国家行为体在任何语境下建构“ 去安全化” 战略提供了可能, 而对以“ 和平发展” 为外交根本方向、以推动构建新型国际关系和人类命运共同体为外交总目标的中国来说, 更是如此。那么, 如何消解中国与西方国家间存在的异质性冲突?这需要在外交施事话语与价值认同建构基础上进行交往生态的再造。

学术界一直对包括“ 去安全化” 概念在内的“ 安全化” 模式能否适用于对非西方国家案例的分析存在争议, 因为多数学者固守“ 威斯特伐利亚式” 的话语体系, 一方面强调西方国家与非西方国家在政治制度与价值观念方面存在差异, 另一方面又认为, 在不同社会制度环境下民众对决策者制定政策的影响力不同。很明显, 这一视角的片面性就在于仅仅考虑了“ 去安全化” 在国家行为体内部政策制定过程中的作用, 而忽略了对外交政策本身“ 去安全化” 特征的分析。因此, 理解“ 去安全化” 的关键在于准确把握国家行为体通过制定外交政策所确定的立场与受众对这一立场的理解之间是如何沟通的, 以及在这种沟通过程中外交文本所体现出的“ 去安全化” 特征, 这就需要我们重视施事话语, 推动价值认同的形成, 通过理解、对话和沟通, 建构良性的交往生态。

交往生态是交往发生时交往行为体所处的关系结构与总体环境状态, 即“ 沟通过程发生的背景” [15], 它由共同语境和主体间互动的状况构成。“ 去安全化” 则是基于确保行为体和受众的本体安全而对交往生态内部结构进行优化重组的过程, 旨在平衡各种倾向于“ 安全化” 的力量。在外交政策分析领域, 交往生态的良性或恶性取决于以下三个因素:一是国家行为体间关系的紧密度(同盟、伙伴关系、关系正常化、冲突); 二是处于良性交往生态中的国家行为体针对突发安全事件而体现出某种应急能力的响应度; 三是对共同价值的认可度。由于以“ 去安全化” 为特征的交往行为倾向于获得基于价值认同的相互理解, 我们应该通过分析国家行为体的政治目标、受众的期望和情绪诉求以及需要共同应对的问题来建构良性的交往生态。将交往生态概念引入“ 去安全化” 研究有利于强化“ 去安全化” 的理论逻辑, 也“ 为进一步制定政策以及在这个方向上对技术、实践和惯例的改善与进步搭建了框架” [16]52。当然, 对“ 去安全化” 的实现方式的研究既应包括如何对危机和冲突做出反应, 也应包括国家行为体如何在长期塑造次区域、区域乃至全球结构中提升能力。这样就初步形成了以“ 和合” 为核心取向、以价值认同为持久性动机、以施事话语为有效方式、以“ 优态共存” [17]的交往生态为最终目标的广义“ 去安全化” 理论新架构。

广义“ 去安全化” 理论的运用涉及整体国家对外战略的设定与实施, 限于篇幅, 本文着重对其在外交领域的运用进行研究, 特别是基于话语分析, 通过对外交对接、合法化和互文性三个维度的考察, 为在外交工作中实现“ 去安全化” 的目标提供新的视角与路径。在广义“ 去安全化” 理论运用的实践中, 一些学者重视对“ 去安全化” 概念的解释, 并将其应用于分析众多具体的安全问题, 包括中东地区的双边关系/冲突、核战略、北极治理、少数族裔权利和民主制度等 (参见Aras B. & Polat R.K., ″From Conflict to Cooperation: Desecuritization of Turkey's Relations with Syria and Iran, ″ Security Dialogue, Vol.39, No.5(2008), pp.495-515; Jacobsen M.& Strandsbjerg J., ″Desecuritization as Displacement of Controversy: Geopolitics, Law and Sovereign Rights in the Arctic, ″ Politik, Vol.20, No.3(2017), pp.15-30; Roe P., ″Securitization and Minority Rights: Conditions of Desecuritization; Security and the Democratic Scene: Desecuritization and Emancipation, ″ Security Dialogue, Vol.35, No.3(2004), pp.279-294。); 另一些学者则重视对“ 去安全化” 实现方式的探讨, 比如杰夫· 海斯曼(Jef Huysmans)提出了三种“ 去安全化” 策略, 包括客观主义策略、建构主义策略和反建构主义策略[18]55。但这些研究的局限在于或是只聚焦于对概念的解释, 或是只聚焦于对抽象策略的分析, 没有将“ 去安全化” 的话语与构建国家行为体的外交话语战略结合起来分析。在当今国际体系中, 安全形势的不断变化在给国家行为体的外交工作带来复杂挑战的同时, 也为“ 去安全化” 理论的拓展与建构具有“ 去安全化” 特征的外交话语策略提供了新的语境, 而其驱动力源自人们对当前国际社会权力分配关系变化的思考及对“ 威斯特伐利亚式” 国际关系话语体系的质疑。

在“ 去安全化” 理论的实践运用中, 外交决策者首先应该排除两种观念的“ 诱惑” , 一种是无限扩大的“ 普遍主义” , 另一种是绝对的“ 例外主义” 。无限扩大的“ 普遍主义” 是指将自己的文化强加于世界各地, 而不顾其他国家行为体的特殊性, 甚至滥用“ 安全化” 来寻求介入他国事务的合法性, 这实际上是一种源自文化帝国主义和意识形态帝国主义的极端路径。同时, 我们也需要防范绝对的“ 例外主义” , 避免把自身的文化看作拥有“ 特殊体质” 或“ 特殊禀赋” 的文化基因。实际上, 绝对的“ 例外主义” 会降低民族文化与世界对话的可能性, 增大矛盾和冲突等安全问题出现的可能性。因而, 实现“ 去安全化” 需要国家行为体在建构以价值认同为核心的交往生态方面做出长期努力, 这不仅需要在外交实践中实现价值认同的对接, 也需要国家间方略层面的对接。

外交对接是建构以“ 和合主义” [19]为核心的对外交往生态的主要方式, 也是广义“ 去安全化” 理论运用的优先途径。“ 对接” 首先排除了军事上的对抗性, 其次消解了政治上的对立性。国家之间的外交对接有许多方面, 价值认同的对接具有根本性意义, 方略层面的对接具有目标性意义。对接过程一般遵循以下四个步骤:一是在“ 去安全化” 的启动行为体上自我定位, 国家行为体结合实践中的利益需要, 寻找共同的价值偏好, 并在跨越各国家行为体历史文化和外交传统藩篱的基础上, 针对“ 安全化” 的潜在动机或“ 安全化” 后的国际环境提出具有建设性和创新性的“ 去安全化” 倡议; 二是开创话语安全的新语境以推进“ 去安全化” 的实施, 国家行为体通过塑造舆论、正面回应及民众交流等方式使倡议深入人心, 不仅要政策沟通, 还要民心相通; 三是重视外交文本的互文性以整合价值, 国家行为体通过主动发挥话语的施事性效应, 结合各方对倡议的反应, 整合各方的价值取向以符合时代背景及政策需要; 四是建构良性交往生态以促进行为体间的方略对接, 国家方略的对接一般首先体现在外交文本中对方略名称及具体对策的话语整合上。事实上, 各国的官方文件都有对本国发展规划及外交政策的描述, 对接方略就是指决策者在理解各国外交文本的用词习惯、语体风格和语篇衔接逻辑的基础上, 结合当前政府政策、政党政治状况及民意情况, 对未来发展走向进行合理预测与话语建构。同时, 方略层面的话语对接也需要充分考虑所在区域核心国家及重要国际组织的反应。

无论是基于外交话语进行外交对接, 还是基于施事话语和价值认同进行交往生态建构, 如何将这些外交行为在国际社会中合法化是国家行为体无法回避的问题。在本文中, 合法化的行为是指国家行为体通过获取国际社会对其规范性力量的认可, 或使其在良性交往生态中所建构的价值准则得到受众的普遍认同, 使具有“ 去安全化” 特征的外交话语获得足够政治影响力的行为。国家行为体在特定语境下为寻求各方在合法性问题上取得共识而进行长期努力的过程, 显示了规范性力量的获取与运用以及得到受众支持的艰难性。范· 鲁文(van Leeuwen)认为获取合法化可以运用以下四种方式:权威化(参照权威人物或传统)、道德化(参考价值体系)、合理化(提及制度化社会行动的目标和用途)和创造神话(奖励合法行为的叙事)[20]。虽然这四种方式为获取合法化指明了可能的方向, 但考虑到这四种方式的实施难度及其适用范围的模糊性制约了其在分析复杂的外交实践时的灵活性, 我们需要探讨更符合双边及多边外交实践特点的有效合法化方式。

有效的合法化方式包含四种路径:第一, 将本国的利益需要描述成其与双边及多边外交合作的预期成果或国际社会的共同目标。在建立价值及战略两个层面对接的基础上, 国家行为体在外交文本的表述中既要体现对接关系, 又要体现其对维护共同利益的理性和责任, 在建构价值认同的同时, 强化规范性力量的利他性。第二, 对合作方式进行清晰准确的定义。决策者要充分发挥外交话语的弹性, 扩大制度边界, 积极融入各种社会力量, 夯实参与行为的合法性基础。同时, 决策者也要注意塑造刚性外交话语, 坚定维护核心国家利益, 提升外交话语的可信度, 推动战略互信的建构。第三, 维护国际社会的公平与正义。如果出现由经济和社会政策导致受众不能充分享受经济发展成果而付出太多成本的问题, 虽然政策的合法性似乎增加了, 但流失的意愿和损失的支持基础也会威胁到政策结构乃至区域结构的稳定性。换句话说, 在推动“ 去安全化” 的外交政策合法化的过程中, 决策者必须强调在国际社会中公平与正义的重要性。第四, 避免“ 过度去安全化” 和“ 欠缺去安全化” [7], 对“ 去安全化” 的滥用也会导致“ 信任危机” 。决策者既不能忽视安全问题产生的潜在可能, 也不能夸大安全威胁, 要准确把握问题的实质及其所处的阶段, 同时通过外交话语的建构对实时的交往生态状况保持清晰的认知, 从而在决策中做出恰当的选择。

要在多边外交中倡导“ 去安全化” 战略, 就得重视外交文本之间的互文性带来的叠加效应。一般来说, 对外政策文本深置于以全球化为背景的共享文本空间中, 它与各国外交政策文本及各种媒体文本之间存在着互文性关联[21]49。事实上, “ 文本具有特殊性和统一性的双重特征:每个文本都建构各自独特的身份, 产生一系列并列和差异, 并将它们与空间、时间和伦理维度的外交政策联系起来” [21]49。在一个共享的文本空间范围内, 每一个文本都始终是其他文本解读的产物, 而对已具备合法性的文本的解读也是建构文本本身合法性的过程。同样, 每一项外交政策都不能脱离特定语境, 而应该在更大的文本网络中由其他文本来解读, 从而在新的视角下将不同的表象与认同联系在一起, 得出新的“ 共有知识” 。在外交领域中, “ 去安全化” 应该被视为基于多重外交文本的叠加效应而赋予外交行为的“ 合法性” 在各方共同塑造的交往生态中施加政治影响力的过程, 而这种叠加效应的产生则源于话语的互文性。

对外交文本互动的研究不仅要重视官方文本对外交政策的权威宣传, 也要注意研究政策支持者与反对者关于安全议题的辩论。如果缺少互文性分析, 我们很难从不同外交文本中找到最恰当的分析外交政策的角度和方式, 这也是误解外交政策目标的主要原因。琳娜· 汉森提出了研究互文性的三个步骤:“ 一是分析认同和政策在初始文本中是如何被表达的; 二是分析初始文本对于认同和政策的建构是如何被后来的文本呈现的; 三是比较初始文本和后续文本。” [21]52制定“ 去安全化” 外交话语战略的过程包括对问题初始文本、将问题“ 安全化” 了的文本以及当前对这些文本的解读进行比较, 通过对“ 安全化” 话语的准确性、可信度、合法性等指标的考察, 基于共同的价值基础撰写新的外交文本, 在获得国际社会其他行为体理解和认同的同时, 阐明安全问题脱离安全领域的必要性与可行性。

对“ 去安全化” 理论建构、解构、重构的研究不仅要阐明理论本身如何发展的问题, 也要反映理论在其发展过程中对国际关系史、领导人行为方式以及国际体系的变迁所产生的影响。“ 去安全化” 理论的发展不应局限于同质文化的内部互动, 而应将其研究范围扩展至异质文化之间的互动关系, 这为我们重新认识外交政策、国家安全环境以及国际体系的变迁开辟了新路。具备“ 去安全化” 特征的外交话语能提供给受众什么样的知识?知识是如何被有效表达、传播和应用的?我们又应该如何对“ 安全化” 的外交话语进行抵制、解构, 同时重构广义“ 去安全化” 的外交话语体系?改革开放40年来, 中国积极学习世界、融入世界, 并不断努力为世界和平发展做出一个“ 负责任大国” 应有的贡献。但近年来, 随着“ 反全球化” 思潮与贸易保护主义逆向泛起, 以美国为首的少数国家把中国视为“ 威胁” , 极力将中国的和平发展“ 安全化” , 鉴于此, 中国运用广义“ 去安全化” 理论建构具有化解外交困境功能的新外交话语策略是当务之急。

中美关系是当今世界最重要的双边关系之一, 作为经济总量世界排名前两位的经济体, 双方互为各自的第一大贸易伙伴。随着2017年特朗普政府上台, 美国外交政策决策模式与风格相比以往发生了一些变化, 其中最显著的变化当属传统涉外部门, 如美国国务院在外交决策中的作用相对弱化, 而特朗普总统本人外交风格的重要性显著提升。中美关系中的“ 施事话语” 主要包括外交文书、外交部门公布的政策文件以及领导人讲话等内容。在中美贸易摩擦加剧之前以及目前的“ 较量” 中, 双方以往外交文书的作用相对减弱、美国外交政策文件的影响力“ 外溢” 以及特朗普总统对“ 推特外交” 的使用助推了“ 安全化” 的发生, 这极易混淆是非、误导舆论从而迷惑我方决策, 给我国国家安全带来严重威胁。因此, 剖析美方“ 施事话语” 的变化不仅对调整我方原有的认知结构、避免认知固化具有重要意义, 同时也为寻找中美贸易摩擦的“ 去安全化” 解决方式开启了全新的视角。

1.中美关系中外交文书的作用有所下降

自21世纪以来, 中美关系几经风雨, 从敦促美方恪守一个中国原则和中美三个《联合公报》规定, 到就推动“ 元首外交” 在中美关系中发挥战略引领作用达成共识, 再到中美双方于2017年共同建立了外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话四个高级别对话机制, 在中美两国间的外交文书所传递的大国合作精神指引下, 虽然美国历届政府也曾触碰中方底线并挑战外交文书的权威性, 但中美关系仍在由外交文书建立的框架内保持可控状态, 发展总体稳定向好。而在特朗普政府上台之后, 外交文书在管控分歧和化解危机等方面的作用有所下降, 原因有以下几点:首先, 在“ 让美国再次伟大” “ 美国优先” 等口号的驱使下, 特朗普政府一方面承认以往各项外交文书的内容, 但另一方面又通过不断触碰或挑战我方外交底线力求在博弈中获得更高收益。其次, 目前中美双方建立的90余个对话机制没有从根本上提升双方的战略互信, 无法化解“ 中国威胁论” 的不利影响。在中美关系中, 外交对接的前提除了各自国家利益的平衡, 还应包括在充分协调各自安全价值排序与伦理关联的基础上建构良性的交往生态。第三, 面对新的国际形势, 现有外交文本对可能发生的危机及不稳定状态的应对手段不够、管控力度不足。我国应该做好当中美关系出现因美方一意孤行而加速滑向并长期处于“ 危机不稳定状态” 的情况时的应对准备。

2.美国外交政策文件的影响力“ 外溢”

特朗普政府通过其2017年发布的任期内第一份《美国国家安全战略报告》(National Security Strategy of the United States of America), 连同2018年1月美国国防部发布的《2018美国国防战略概要》(Summary of the National Defense Strategy of The United States of America 2018)、2018年6月19日美国白宫贸易与制造业政策办公室(OTMP)发布的《中国的经济侵略如何威胁美国和全球的技术和知识产权》(How China's Economic Aggression Threatens the Technologies and Intellectual Property of the United States and the World)研究报告以及2018年8月13日特朗普总统签署生效的《2019财年国防授权法案》(John S.McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019)四份外交政策文件, 将中国定位为美国所面对的最主要的竞争者和挑战者, 导致中美关系被加速“ 安全化” 。特朗普政府通过在四份文件中频繁使用“ 战略竞争者” (strategic competitors)、“ 窃取” (steal)、“ 侵略” (aggression)等国际关系中的“ 恶语” (bad words)词汇制造话题, 把中国塑造成“ 不公平的贸易者” “ 知识产权的盗窃者” , 并将这一形象向世界传播, 利用文本的互文性引导舆论走向, 从而不断提高加征关税的价码, 欲通过“ 霸凌主义” 行径向中国施压, 以维护其在国际体系中的领导者角色。“ 恶语” 指“ 攻讦性的、歧视性的、情绪化的语言现象” [22]33。美国女性主义学者朱迪斯· 巴特勒(Judith Butler)认为, “ 恶语” 是一种“ 构成社会冲突的重要因素” [23]47。“ 恶语” 的产生不仅会对“ 安全化” 有催化作用, 而且往往会导致“ 超安全化” 。四份报告关于中国问题的描述既是特朗普政府在美国国内通过“ 安全化” 手段凝聚国内共识、推行强势贸易政策从而攫取更高收益的理论依据, 也是其争取国际舆论支持、占领道义制高点的“ 宣战书” 。

3.特朗普总统的“ 推特外交”

“ 推特外交” (原白宫发言人肖恩· 斯派塞(Sean Spicer)在2017年6月6日的白宫记者会上在记者质疑特朗普总统在推特上发布信息时回应说:“ The president is the president of the United States...they are considered official statements of the president of the United States.” 参见www.patheos.com/blogs/dispatches/2017/06/07/spicer-trumps-tweets-official-white-house-statements/, 2018年7月2日。)集中显示了特朗普总统强化符合个人偏好的决策模式和外交风格, 是其使用“ 恶语” 向世界“ 煽风点火” , 从而美化自身成就、宣扬所谓“ 让美国再次强大” 和“ 美国优先” 的另一主要渠道。自中美贸易摩擦爆发以来, 特朗普总统在其个人推特中频繁使用“ 伤害美国经济” “ 不公平” “ 邪恶的” 等攻讦性“ 恶语” 来形容过去几年的中美经贸关系, 同时使用“ ?” “ !” 等情绪化的标点符号渲染“ 安全化” 气氛。以推特、脸书等为代表的外国社交媒体虽然能够拉进政治与普通民众的距离, 提高民众的政治参与感, 但不应使它们成为误导民众, 特别是抹黑他国国际形象的工具。特朗普总统对推特的灵活使用是其商业思维在外交事务中的延续, “ 推特外交” 虽然可以在美国国内固化其支持力量的政治倾向, 同时在与别国谈判时为其增加筹码, 但他却忽视了诚信与责任对大国在国际社会树立良好形象的重要意义。对“ 推特外交” 进行“ 去安全化” , 我们需要思考两个问题:“ 应以怎样的方略来制定符合国际根本利益追求的外交政策, 并以怎样的方式进行对外宣传以配合既定的外交政策” [24]。与此同时, 如何在新的语境下创新“ 施事话语” 以推进对中美关系的广义的“ 去安全化” 议程, 也是本文必须解决的问题。

自中美贸易摩擦爆发以来, 中国在由双方外交话语构建起来的信息场域中对美方的不当言论进行了有理、有力、有节的回应, 并通过这些回应向世界传递正义的信号, 塑造负责任大国的国际形象。中国总体上采用了“ 去安全化” 战略, 在官方媒体刊发五篇宣言 (五篇宣言分别为《紧紧抓住大有可为的历史机遇期》(《人民日报》2018年1月15日)、《艰苦奋斗再创业》(《人民日报》2018年2月23日)、《为有源头活水来》(《人民日报》2018年4月2日)、《风雨无阻创造美好生活》(《人民日报》2018年8月8日)、《改革开放天地宽》(《人民日报》2018年8月13日)。), 并发表声明强调在国际贸易中出现摩擦和冲突是正常的, 但应通过WTO等国际贸易机制进行谈判与磋商加以解决。在美国先发制人、频频出击的情况下, 中国仍强调“ 中方绝不打第一枪” (参见《商务部召开例行新闻发布会》, 2018年7月5日, http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20180705.shtml, 2019年6月30日。), “ 中美是一条船上的成员” (参见高石《崔天凯:中美依然在同一条船上》, 2018年7月27日, http://world.people.com.cn/n1/2018/0727/c1002-30174854.html, 2019年6月30日。), “ 中方一直尽自己最大努力推动有关方面客观认识、理性处理双边贸易中出现的分歧和问题” [25]60。在美国试图逐步升级、全面与中国为敌的情势下, 中国一方面做好坚决维护国家核心利益的准备, 另一方面仍在尽最大努力以维护两国关系。展望未来, 达成解决中美贸易摩擦的双赢方案仍面临许多困难和挑战, 本文拟提出以下话语安全策略:

第一, 重建合作的价值基础和良性交往生态, 完善外交对接机制。在复杂多变的国际形势下, 要通过谈判、对话与沟通强化双方的安全价值排序与伦理关联, 在共同的安全话语语境中建构以“ 和合共生” 为价值基础的中美两国间良性交往生态, 为判断某个问题是否应从安全议程中剔除提供评判标准, 并使其成为推动中美关系“ 去安全化” 的持久驱动力。完善外交对接机制的具体路径为:(1)充分发挥“ 首脑外交” 的引领作用, 将双方未来发展战略进行对接, 使双方重回以谈判与对话解决分歧的正确轨道, 通过运用新的“ 共同话语” , 建构起新的“ 观念认同” , 探讨打造新型大国关系的可能性。(2)重新评估目前存在的90余种联络机制, 并完善其分布结构, 优化资源配置。我方应整合各部委职能, 详细制定针对每种对接机制的实施细则, 商讨并准确把握各领域联络机制的情况与条件, 在充分保障话语安全的前提下, 避免与美方产生错位衔接。

第二, 充分发掘外文社交媒体渠道的传播潜力, 强化多重外交“ 施事话语” 之间的互构关系, 并提升我方话语的精准性、权威性和延续性。我方在对外宣传工作中应调整对宣传方式的传统认知结构, 重视借助外交话语的互文性, 运用多种流通广泛的外语语种, 在国外社交媒体的官方认证账号中将特朗普政府出台的四份政策文件及“ 推特外交” 中出现的“ 恶语” 放入全球维护自由贸易的语境中, 与中国始终坚持“ 为了捍卫国家尊严和人民利益, 捍卫自由贸易原则和多边贸易体制, 捍卫世界各国的共同利益” (参见《商务部发表声明》, 2018年7月12日, http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201807/20180702765543.shtml, 2019年6月30日。)的坚定立场进行对比解读, 强调贸易摩擦的“ 双输” 结果及其对全球贸易复苏的不利影响, 并揭示特朗普政府反复无常的话语风格所导致的信任赤字, 从而诠释对中美贸易摩擦“ 去安全化” 的必要性和可行性, 降低“ 恶语” 对“ 安全化” 的催化作用, 塑造中国负责任大国的国际形象。

第三, 超越“ 对称式” 话语策略, 积极有效地应对话语的重复博弈。随着中国经济的发展和国际影响力的增强, 美国已然将中国视为其维持霸主地位的主要威胁, 因此贸易摩擦的加剧并不是偶然的, 美国基于“ 冷战思维” 必然要采取“ 安全化” 手段在各个层面遏制中国可能的超越。但对“ 安全化” 行为的回应的最大作用是进行形象上的“ 止损” , 而要实现对异质性话语管理能力的提升并沉着应对话语的重复博弈, 不应仅仅完全按照对称式思维做出被动回应, 而应发挥自身优势, 运用创新思维及手段制定符合我国国情且被国际社会所认可的话语策略, 防范“ 安全化” 的衍生、转移与扩散。(1)我国要始终保持立场坚定和战略自信, 通过纵向拓展历史性的全局视野以及横向分析特朗普政府在各领域的政策, 准确把握美方的重点、要点以及当前存在的痛点、难点等。(2)我国应建构共同语境, 增进多方共识, 在国际社会中寻找更多的战略支点, 同时对新的“ 安全化” 动机进行合理预测。(3)我国应结合美国政治生态的变化, 即不同派别“ 施事话语” 内容与价值认同的差异, 有针对性地实施话语分层策略, 团结一切可以团结的力量。对美国政府及参众两院中的对华遏制派保持“ 反击回应” 式话语, 对保持对华接触派等温和力量的回应要运用“ 谨慎包容” 式话语, 而对因贸易战而遭受损失的美国公司及民众要运用“ 开放友好” 式话语, 最大限度地释放中国的善意。(4)我国应持续发力建设中国特色大国外交话语体系, 将立场的坚定性、内容的延续性、结构的严谨性、风格的多样性与手段的丰富性有机结合。

广义“ 去安全化” 不仅是“ 安全化” 的逆向过程, 也是国家行为体通过创设以“ 和合共生” 为核心的共同语境、建构适合双方的价值认同和合作机制, 进而将(安全)议题排除在安全领域之外或将其移出安全领域而归置于常态政治的过程, 更是一种“ 言语行为” 的结果。本文的理论贡献在于将对“ 去安全化” 的分析范围从仅在“ 安全化” 之后拓展到包含“ 安全化” 之前, 纠正国家行为体对非安全问题的“ 过度安全化” 和对安全问题的“ 超安全化” 。通过建构施事话语、价值认同和交往生态三个维度重新认识“ 去安全化” 概念, 本文进而探讨如何从外交对接、合法化和互文性三个方面实现外交政策的“ 去安全化” 目标, 从而建构广义“ 去安全化” 理论及其在外交政策领域的分析框架。传统意义上对“ 去安全化” 理论的分析往往具有“ 西方中心主义” 的色彩, 鉴于许多非西方国家在国际社会中的话语权不断提升, 将“ 去安全化” 理论运用到对中国等非西方国家案例的分析中不仅有利于提升该理论的科学性和解释力, 也有利于推动不同地区间的经验交流与文明融合。当前我们有必要拓展“ 去安全化” 的研究议题, 赋予这一概念新的理论内涵, 即制定和运用具有“ 去安全化” 特征的话语策略以维护国家安全与国际安全, 也为建构中国特色大国外交话语体系开辟了新路。面对传统安全与非传统安全交织的复杂国际安全形势, “ 去安全化” 的理论建构与实践有赖于中国外交对外话语的创造力、感召力、公信力的全面提升, 从而有效化解话语安全中的诸多难题, 真正开创大国“ 大外交” 的全新局面。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|