[作者简介] 1.胡铭(http://orcid.org/0000-0002-2248-9105),男,国家“2011计划”司法文明协同创新中心研究员,浙江大学光华法学院教授,博士生导师,法学博士,主要从事刑事诉讼法学、司法制度研究; 2.王廷婷(http://orcid.org/0000-0003-1182-8199),女,浙江大学光华法学院博士研究生,主要从事刑事诉讼法学、司法制度研究。

政府主导下的“政府责任、律师义务、社会参与”构成了法律援助的中国模式,推动了我国法律援助从无到有的跨越式发展。然而,实证研究显示,该模式还存在明显不足:单纯依靠财政投入增加无法突破公共服务的成本限制;法律服务市场逐利性与法律援助公益性的矛盾使律师免费法律服务的资源输入方式具有不可持续性;政府对法律援助大包大揽,导致了法律援助行政效率低下、供给结构失衡、社会参与不足。以上缺陷使我国的法律援助始终无法摆脱供需矛盾的约束:供给无法满足需求,且供给质量不高。围绕“不断扩大法律援助范围,提高援助质量”的改革目标,应当将法律援助的政府责任转变为国家责任,构建政府、市场、社会多元协同治理的法律援助新模式。

″Responsibility of the government, duty of the lawyer, and participation of civilians″ under the guidance of the government constitute the Chinese model of legal aid. Due to scarcity of resources and inadequate investment, the government has used its strong administrative power to increase financial input. At the same time, it confers mandatory obligations to lawyers and other legal workers to enlist free legal services and social donations to make up for the shortage of financial resources. This model has a salient administrative feature, and the problems caused by this kind of arbitrary political model are beginning to surface. The empirical research shows that there are several problems with the supply of legal aid in China: limited increment and the unbalanced supply structure. Meanwhile, the legal demand and the potential demand for legal aid have been on the rise. The regression analysis shows that, in the supply-demand relationship of the legal aid in China, the caseload growth of legal aid is closely related to the increase of financial investment. This relationship shows that in the future, the contradictions between supply and demand will aggravate if the growth of legal-aid funds is limited and the demand for legal aid is expanded. Insufficient motivation for reform is an inherent defect in the Chinese model of legal aid. Firstly, the resource input mode is not sustainable. A simple reliance on increased financial input cannot break through the limit of the cost of public services, and the profit-seeking nature of the legal service market determines the unsustainability of free legal aid. Secondly, there are defects in the operation mode of the administrative organization. For example, the ambiguity of government functions results in low administrative efficiency; the orientation of government responsibilities leads to the imbalance of the structure of legal aid cases; and the autonomous function of voluntary civic participation is suppressed. Based on the empirical study and analysis, the reform of the legal aid model in our country should aim at enlarging supply capacity and improving supply quality in constructing a government-led, collaborative government-market-society governance model. Firstly, it is necessary to reorient the main body of responsibility in legal aid to shift the responsibility from the government to the state. Secondly, it is necessary to establish a diversified supply mechanism and form a three-in-one supply mechanism of the marketization, administration and socialization of legal aid. Finally, it is hoped that a collaborative governance model will be constructed to achieve the dynamic balance between social total supply and aggregate demand of legal aid. The ternary state governance structure of the government, the market and the public is becoming clearer. Within the overall framework of state governance, the state responsibility of legal aid needs to be defined and a collaborative governance model of legal aid will be constructed. This model will give play to the government’s macroscopic management and supervision, market efficiency, the competition mechanism, social diversity and added value. Under the background of advancing the state governance system and the modernization of governance ability, the multi-collaborative governance model of legal aid should fit into a proper category and play a more important role in the construction of the state legal system.

法律援助是国家保障经济困难的公民和特殊案件的当事人获得必要的无偿法律服务, 以维护当事人合法权益、维护法律正确实施和社会公平正义的一项重要法律制度。作为一项重要的民生工程, 法律援助体现了国家对公民的责任和义务。从20世纪90年代法律援助试点到2003年《中华人民共和国法律援助条例》(以下简称《法律援助条例》)的颁布实施, 我国政府主导的法律援助模式逐渐成形, 在维护司法公正和社会稳定等方面发挥了积极作用。特别是2014年《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确指出要“ 完善法律援助制度, 扩大援助范围, 健全司法救助体系, 保证人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时获得及时有效法律帮助” , 对法律援助提出了更高的要求。

政府主导的法律援助在现行法律规定中体现为“ 政府责任、律师义务、社会参与” 的具体运行模式。《法律援助条例》第3条明确指出“ 法律援助是政府的责任” , 这种责任体现在财政支持、机构设置、监督管理等方面。同时, 《法律援助条例》第6条以及《中华人民共和国律师法》第42条规定了法律援助是律师的法定义务, 并对拒绝履行法律援助义务的律师及律师事务所规定了强制性的制裁措施。社会参与体现在《法律援助条例》第7条、第8条规定中, 国家鼓励社会对法律援助活动提供捐助, 国家支持和鼓励社会团体、事业单位等社会组织利用自身资源为经济困难的公民提供法律援助。在这种模式下, 法律援助的具体运作方式体现为:(1)经费来源上, 主要依靠国家财政拨款。(2)机构设置上, 由政府成立专门的法律援助机构, 受理、审查、批准法律援助申请; 指派法律援助工作人员或社会律师、基层法律服务工作者承办法律援助案件; 核发案件补贴, 并对法律援助的组织实施进行监督和管理。(3)提供模式上, 由法律援助机构的工作人员与社会律师、基层法律工作者相结合承办法律援助案件, 以社会团体、民间组织为补充。

这种政府主导的法律援助模式解决了我国法律援助从无到有的问题, 其实质是在资源稀缺、投入不足的情况下, 政府通过强大的行政职权, 一方面增加财政投入, 另一方面赋予律师等法律工作者强制性义务, 通过提供免费的法律服务和社会捐赠来弥补财政资源的不足, 具有明显的行政化色彩。这种强行政化模式带来的问题正在不断凸显:政府主导的行政化模式与法律服务市场的基本规律相冲突; 政府的大包大揽忽视了法律援助本身的社会公益性, 导致社会领域有效参与不足。实践表明, 我国法律援助制度建立至今, 始终无法摆脱供需矛盾的约束:有限的财政经费投入, 不断扩张的法律援助需求, 良莠不齐的案件质量。直至今日, 不断扩大法律援助覆盖面、提升法律援助质量仍然是改革的目标。因此, 我们有必要在对我国法律援助模式进行实证分析的基础上, 审视政府主导的法律援助模式的内在缺陷并探讨其改革问题, 以完成新时期国家和社会赋予法律援助促进社会公平正义、提升司法人权保障、维护社会稳定的重要使命。

评估法律援助的政府主导模式, 可对法律援助的供需状况进行实证分析, 以考察这种公共服务的供给模式对公共需求的满足程度。

如果法律援助制度视为公共产品的生产系统, 在此系统一端是国家对法律援助经费的财政输入, 输出的产品具体体现为各类法律援助案件和法律援助咨询服务, 其输出量体现了国家对法律援助服务的供给能力。长期以来, 我国法律援助供给存在增量有限、结构失衡的问题。

1.法律援助总供给增长能力有限

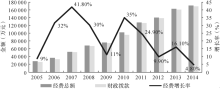

从供给侧来看, 我国法律援助的经费主要来自财政拨款, 尽管法律援助的经费投入在不断增加, 但仅仅依靠国家的投入显然非常有限, 而且受制于国家整体财政能力(见图1)。

我国法律援助经费在2005年以后开启了高速增长模式, 至2011年年均增长率达到了28.7%(数据来源于中国法律援助网:http://www.chinalegalaid.gov.cn/China_legalaid/node_40884.htm, 2016年8月10日, 下同。), 远远高于同一时期全国教育经费年均18.97%的增长率以及社会保障经费年均26.5%的增长率(同期全国教育经费年均增长率基于2005年和2011年的教育经费投入数据计算得出, 参见教育部、国家统计局、财政部关于2005年和2011年全国教育经费执行情况的统计公告, http://www.moe.gov.cn/srcsite/A05/s3040/200911/t20091130_78263.html, http://www.moe.gov.cn/srcsite/A05/s3040/201212/t20121231_146315.html, 2016年8月10日; 同期全国社会保障经费的增长率基于2005年和2011年的社会保障经费投入数据计算得出, 数据来源于财政部网站http://sbs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/shujudongtai/, 2016年8月10日。)。此后, 法律援助经费投入增速趋缓, 2011年至2014年的平均增长率回落至10.1%。

同时, 值得注意的是, 我国法律援助经费主要来自财政拨款, 如表1所示, 我国法律援助经费中财政拨款所占比例常年保持在90%以上, 多数年份都在98%以上, 最高甚至达到99%。

| 表1 我国法律援助经费总额、财政拨款及其所占比例(2005— 2014年) |

2.法律援助总供给结构不合理

首先是法律援助案件的构成(参见表2)。我国法律援助服务的主要形式是法律咨询和民事、行政、刑事案件代理。从目前法律援助机构的案件审批情况来看, 各类案件比例失衡。

如表2所示, 民事案件在全国法律援助案件中占绝大多数; 刑事案件比例较低, 并从2005年以后逐年降低, 在2012年下降到13.08%; 而民事案件从2003年的57.11%上升到2012年的86.38%。这种结构显然不合理, 与世界法律援助的发展趋势不符。在法律援助经费短缺的情况下, 各国通常尽量控制甚至缩小民事法律援助的范围, 优先确保刑事案件的犯罪嫌疑人、被告人获得法律援助。如英国从1997年到2004年, 刑事法律援助经费增长了37%, 民事法律援助经费呈下降趋势, 民事法律援助事务减少了24%; 美国的民事法律援助人均经费仅占国民人均法律援助经费的19%[1]。

其次来看法律援助案件各类承办人员的构成情况(参见表3)。我国法律援助案件的具体承办者主要有三类:一是法律援助机构的工作人员; 二是社会律师和基层法律工作者; 三是社会组织和法律援助志愿者。如表3所示, 法律援助机构工作人员办理案件的比例逐年下降, 从2005年的34.3%下降到2014年的18.8%; 社会律师和基层法律服务工作者办理了绝大多数的法律援助案件, 并且比例逐年上升, 从2005年的63.4%升至2014年的76%; 社会组织人员和志愿者办案比例有限, 但从2005年的2.3%缓慢增至2014年的5.2%, 法律援助的社会参与度较低。

| 表2 我国法律援助各类案件数量及比例(2003— 2014年) |

| 表3 法律援助案件各类人员办理数量及比例(2005— 2014年) |

法律援助的需求量并不是一个内涵、外延清晰的概念, 通常情况下以法律规定的援助事项范围、符合经济困难标准的申请者数量作为衡量法律援助需求的依据[2], 这也是通常意义上所说的符合法定条件的需求(简称“ 法定需求” )。但在实践中, 要全面把握法律援助的总需求至少还要考虑法律援助的潜在需求量, 以及符合法律援助条件的需求量得到多大程度的释放等问题(在法律援助高度发展的理想状态下, 法律援助的实际需求与潜在需求应当是相等的。但在通常情况下, 法律援助的潜在需求会远远大于实际需求, 如民众的一部分法律援助需求尚未纳入国家法律援助体系内。另外, 即便是符合法律规定的法律援助事项, 也并非完全进入法律援助程序之内。)。除非进行严格的界定, 法律援助的需求量并不是一个可以简单测算和预测的数据, 法律援助机构办理的案件数量只能体现国家对贫困者法律服务需求的保障情况, 难以全面反映现实中的客观需求。但实际案件数量、构成及其增长情况, 可以帮助我们把握现实社会中法律援助需求的变化趋势。

1.符合法律援助条件的需求量不断增长

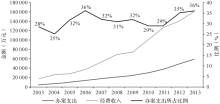

图2为2003年至2014年间法律援助办案量的构成及增长情况。2003年至2014年, 全国办理的法律援助案件由166 433件增长至1 243 075件, 年均增长率为20.06%。由此可见, 随着社会的发展、民主政治建设以及法治水平的不断提高, 公民的权利意识不断增强, 贫困者对法律援助服务的需求也大大增加。同时, 从具体的、阶段性的社会环境进行分析, 这种需求的增加又与一定时期内社会转型、变革以及社会利益关系调整而引发的社会矛盾密切相关。

2.法律援助潜在需求量的释放

从潜在需求向法定需求转化的方式便是法律法规对法律援助适用条件的扩充。以刑事法律援助为例, 我国刑事法律援助案件增长缓慢, 从2005年至2012年一直维持在每年11万件左右。值得注意的是, 刑事案件数量在2013年有了较大的增长, 从2012年的133 677件增加到222 200件, 增幅达到66.2%, 并且此后一直维持在每年20万件以上的增长水平(参见表2)。引起这一变化的主要原因是2012年刑事诉讼法修改扩大了法律援助的适用范围(2012年刑事诉讼法的修改, 一是确立了依申请适用的法律援助, 犯罪嫌疑人、被告人因经济困难或其他原因没有辩护人的, 本人及其近亲属可以向法律援助机构提出申请; 二是扩大了依职权适用法律援助的范围, 在原来的未成年人、盲人、聋哑人以及可能判处死刑的人的基础上增加了“ 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人” 和“ 可能判处无期徒刑的人” ; 三是提前了法律援助适用的诉讼阶段, 规定法律援助不仅适用于审判阶段, 也适用于侦查和审查起诉阶段。), 使原本潜在的法律援助需求通过合法方式释放出来。有学者甚至预测在新刑事诉讼法实施以后, 刑事法律援助案件的数量将增加5倍左右(关于新刑诉法实施后刑事法律援助案件的增长预测, 参见顾永忠《中国刑事诉讼法律援助制度发展研究报告(下)》, 载《中国司法》2013年第2期, 第4045页。)。虽然在实践中并未出现井喷式增长, 可能的解释是由于刑事被追诉人对法律援助的认知程度较低, 法定需求并未得到完全释放, 但这足以说明国家对刑事诉讼中被追诉人权利保障的重视会进一步释放法律援助的潜在需求。

2015年6月, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于完善法律援助制度的意见》, 将不断扩大法律援助范围作为未来发展的主要目标。其中, 在原有民事、行政法律援助事项范围外, 要求各省逐步将与民生紧密相关的事项纳入法律援助范围, 并探索申诉案件的法律援助, 进一步放宽经济困难标准。在刑事法律援助方面, 除了落实刑诉法及相关配套法规制度关于法律援助范围的规定, 还提出开展试点法律援助参与刑事申诉代理, 建立法律援助值班律师制度, 在法院、看守所派驻法律援助值班律师, 以及法律援助参与刑事案件速裁程序、刑事和解、死刑复核案件等。随着依法治国进程的不断推进, 法律援助的深度参与才能使当前司法体制改革获得正当性保障, 法律援助的潜在需求量将不断转化为现实需求量。

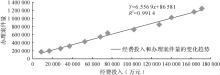

总体来看, 随着刑事法律援助需求的推动以及各种潜在需求的释放, 我国法律援助需求总量在未来将保持持续的高增长水平。根据笔者对我国2003— 2014年法律援助经费投入(x)和办理案件量(y)两组数据进行的回归分析, 发现法律援助案件量的增长与经费投入的增长存在高度相关性(见图3)( 在此线性回归模型中R2=0.991 36, 在回归分析中R2大于85%即代表变量之间具有较高的相关性。), 这说明我国政府主导的法律援助具有增量式推进(增量原是经济学术语, 与存量、流量相对应, 后被广泛应用到其他学科话语体系中, 如增量式民主、增量式改革等。增量式发展是指通过增加输入流量, 实现存量增长, 从而推动增量的递进发展, 参见余永清《近三十年来两岸关系的“ 增量式” 发展模式初探》, 载《世界经济与政治论坛》2009年第3期, 第99104页。)的显著特征。在未来法律援助经费增长受限而法律援助需求进一步扩大的情况下, 法律援助供给与需求的矛盾将进一步加剧。

上述实证研究显示, 以“ 政府责任、律师义务、社会参与” 为特征的法律援助中国模式在实践中已凸显出明显问题, 隐含着改革动力不足的固有缺陷。

1.单纯依靠财政增加投入无法突破公共服务的成本限制

由上述实证分析可知, 我国的法律援助经费主要依靠财政投入, 作为一项基本公共服务, 法律援助经费投入受制于国家总体财政能力以及公共服务支出结构。公共服务支出系统是由教育、科技、卫生、社会保障和文化等支出要素构成的复杂系统[3], 在公共服务整体投入增长的前提下, 法律援助的财政投入在经历了较大幅度的增量发展之后, 仍然需要考虑在公共服务支出结构中的平衡性。目前来看, 法律援助财政支出2010— 2014年的年均增长率15.2%已经接近教育、社会保障和就业等财政支出的年均涨幅(教育和社会保障、就业财政支出近四年年均增长率分别为16.5%和15%, 由财政部国库司网站公布的数据计算得出, 参见http://gks.mof.gov.cn/zhengfuxinxi/tongjishuju/, 2016年6月24日。), 未来大幅增长的可期待性有所下降。“ 对公平正义的追求, 不能无视代价” (波斯纳法官的名言“ The demand of justice is not independent of its price” , 转引自熊秉元《正义的成本》, (北京)东方出版社2014年版, 第31页。), 法律援助的成本问题也一直困扰着世界各国政府(关于各国法律援助成本问题参见[英]理查德· 扬、戴维· 沃尔《刑事正义、法律援助和捍卫自由》, 刘长好译, 见宫晓冰主编 《各国法律援助理论研究》, (北京)中国方正出版社1999年版, 第164页。), 单纯依靠财政经费增量投入来推动法律援助发展将难以为继。未来的改革应当在保持财政经费稳定增长的基础上, 整合更多的社会资源以扩大法律援助的资源总量, 同时探索管理、运行机制以及供给模式的改革, 通过提高经费利用率来提升法律援助的供给能力。

2.法律服务市场的逐利性决定了律师无偿法律援助服务的不可持续性

我国的法律援助制度通过法律和行政手段强制性地要求律师等法律服务者必须履行法律援助义务, 为符合条件的公民提供无偿的法律援助服务(虽然政府为法律援助案件承办律师提供一定的办案补贴, 但该补贴仅是对社会律师办理案件成本支出的物质补偿, 如交通和食宿费用, 并不包含对其智力成本支出的补偿。从全国范围来看, 政府支付给社会律师的法律援助办案费用较低, 远低于律师服务的市场价格, 办案补贴并不包括律师的服务费, 律师是无偿提供法律援助服务的。)。律师等法律服务者的大量无偿服务是我国法律援助制度的重要资源输入方式(2012年, 我国为公民提供代理和辩护服务的法律援助案件超过了100万件, 是英国年平均提供代理服务数量的10倍, 但我国政府对法律援助的财政投入不足英国的十分之一。)。表3的数据也证实了律师和基层法律服务工作者承担了70%左右的法律援助案件。

律师承担强制性法律服务义务是在法律援助资源稀缺、政府财政能力有限的情况下, 促进法律援助快速发展的必然选择, 但这一制度设计存在理论与实践上的悖论:(1)从国际惯例来看, 法律援助的责任主体是国家, 是政府为贫困者提供的一种公共产品和服务, 应当通过正常的渠道和合法的手段获得, 而非将此义务转嫁给律师。(2)从法律服务市场的实践来看, 无论是律师事务所还是律师, 都是自负盈亏的独立经济体, 通过有偿的商业性的法律服务得以生存和发展。虽然出于职业伦理的要求, 律师职业具有维护司法正义的天然公益性, 但这种职业伦理出于道德而非法律的强制要求。

由律师提供免费法律援助服务的资源输入方式使律师激励不足, 从而导致法律援助服务质量难以保障, 很多学者的研究都表明法律援助案件质量不高与案件补贴过低有直接关系(较低的案件补贴使有经验和水准的律师不愿承办法律援助案件, 使律师对法律援助案件投入精力过少, “ 偷工减料” 并且“ 理直气壮” 。参见左卫民《中国应当构建什么样的刑事法律援助制度》, 载《中国法学》2013年第1期, 第8089页; 马静华《指定辩护律师作用之实证研究— — 以委托辩护为参照》, 载《现代法学》2010年第6期, 第168181页; 黄东东《法律援助案件质量:问题、制约及其应对— — 以C市的调研为基础》, 载《法商研究》2015年第4期, 第5462页。)。从域外的经验来看, 法律援助服务是律师法律服务市场的一部分, 律师通过公平竞争有序参与, 我国由法律服务者无偿提供法律援助的做法在世界范围内也是独有的[4]。因此, 有必要在理论上对律师法律援助服务义务进行重新论证, 并在实践上进行新的制度设计。

1.政府职能不清导致行政效率不高

我国法律援助运作主要依赖政府的行政推动, 法律援助机构负有组织、管理、监督等行政职能。除此之外, 我国的法律援助管理机构还会直接提供一定数量的法律援助服务。表3显示, 法律援助机构工作人员办理部分法援案件, 这一比例虽然逐年下降, 但仍有20%左右。主要原因在于:我国法律服务市场发展不均衡, 部分地区缺乏社会法律服务者, 政府法律援助机构中存在一定数量的具有法律服务资质的人员。然而, 由政府直接提供法律援助服务存在合法性缺陷:(1)政府本身既是法律援助的监管者, 又是法律援助的提供者, 存在“ 既是裁判员, 又是运动员” 的现象, 减损其监管者的权威。(2)法律援助机构的工作人员由国家提供工资福利, 承办案件又可以领取办案补贴, 相对于社会律师提供免费的法律援助服务而言显得极不公平, 在利益驱动下, 法律援助机构的工作人员往往热衷于承办案件, 容易滋生腐败, 同时造成了法律援助机构管理职能缺失, 偏离正确的方向。(3)法律援助机构的双重职能导致机构臃肿, 行政成本提升, 有限的法律援助经费不能得到合理的配置, 利用率不高。

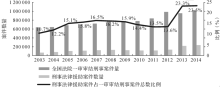

图4为2003— 2013年我国法律援助经费收入及支出情况。法律援助经费支出主要有三部分:人员经费、基本公用费用和业务经费, 其中业务经费包括办案支出、宣传费用支出和培训费支出及其他费用支出。数据显示, 2003— 2013年办案费用支出占经费收入总额的比例在25%— 36%之间浮动, 办案支出较少, 法律援助机构运行的行政成本较高, 有近60%的经费支出并非直接用于案件办理。而在西方国家, 法律援助的经费绝大多数都用于办案, 管理费用所占比例较低。如英国2000年至2001年度法律援助财政净拨款为17亿英镑, 95%用于律师办案, 只有5%用于法律援助人员工资和行政管理开支; 再如荷兰中央政府的法律援助财政拨款中, 行政和业务开支仅占8%左右[1]。

2.政府责任的定位对法律援助案件结构的影响

表2反映了我国法律援助案件结构失衡、刑事案件比例偏低的问题, 这与法律援助的政府责任定位有密切关系。2000年以后, 我国改革开放进入加速阶段, 贫富差距加大、社会矛盾凸显、民间纠纷日益增多, 中央提出构建社会主义和谐社会的发展战略, 法律援助制度被定位为政府责任, 从建立之初就肩负着化解矛盾纠纷、维护社会稳定的使命[12]5。从政府责任构成来看, 化解大量民事纷争是维护社会稳定的重要方面, 同时, 打击犯罪、维护社会治安也是政府的主要职责, 而为刑事案件中的犯罪嫌疑人提供有效辩护从某种程度上看是阻碍打击犯罪的。从这一角度考虑, 作为政府职能部门的法律援助机构更倾向于办理民事案件。另外, 从绩效角度考虑, 民事纠纷案件相对简单, 办理风险较低; 相对而言, 在重打击、轻保护的刑事司法环境下, 刑事辩护往往面临较大的困难和风险。因此, 法律援助向民事案件倾斜就容易理解了。然而, 法律援助作为一项公共服务不仅需要满足公益性的要求, 更应该符合司法规律, 完全以政府责任为导向的法律援助制度并不符合该制度的初衷。刑事法律援助是法律援助最初的制度形态, 民事、行政案件大多涉及当事人财产相关的权益, 而刑事诉讼涉及剥夺公民人身自由甚至生命等最基本和重要的宪法性权利, 刑事案件的法律援助是最低限度也是最重要的法律援助, 在现代法律援助制度中处于最基础的地位。

政府责任的定位使法律援助对刑事司法公平的保障力度不足。由图5可见, 法律援助为刑事被告人提供的辩护援助服务数量较少。12年中, 刑事法律援助案件数平均仅占全国法院一审审结刑事案件数的15.9%, 这说明目前法律援助工作在刑事司法领域尚未实现保障基本人权的功能。从人类司法文明发展的历程来看, 刑事诉讼中被告人获得律师辩护帮助是刑事诉讼现代化的发展趋势, 世界主要国家都通过各种方式来保障被告人获得律师辩护的权利(如美国联邦最高法院在“ 吉迪恩案” 中认为:在法庭中, 律师是必需品而非奢侈品, 轻罪案中贫困犯罪嫌疑人、被告人可以享有政府提供的免费的律师辩护服务。在美国, 一般认为最高刑期为一年以上监禁刑的犯罪属于重罪, 其余属于轻罪。参见Gideon v. Wainwright, 372 U.S.335(1963)。), 如美国大约80%的刑事被告人是由政府出资聘请律师提供辩护服务(参见W.J.Stuntz, ″The Virtues and Vices of the Exclusionary Rule, ″ Harvard Journal of Law & Public Policy, Vol.20, No.4(1977), pp.443455。)。反观我国, 长期以来刑事案件的律师辩护率一直维持在较低水平, 大致为20%-30%(关于我国的刑事案件律师辩护率, 尽管调查的结果各地有所差异, 但大致均在20%-30%, 如马静华对西部某县的调查, 律师辩护率为22.31%, 参见马静华《指定辩护律师作用之实证研究— — 以委托辩护为参照》, 载《现代法学》2010年第6期, 第168181页; 顾永忠对全国多个地市的调研发现, 刑事案件律师辩护率在30%左右, 参见顾永忠《中国刑事法律援助制度发展研究报告(上)》, 载《中国司法》2013年第1期, 第2432页。)。这意味着70%左右的犯罪嫌疑人、被告人无法获得律师辩护帮助, 这种现状的改变亟须法律援助向刑事领域倾斜。

3.“ 政府失灵” 与法律援助社会参与度低

2003年的《法律援助条例》将法律援助定位为既是政府责任又是公益事业。但长期以来, 我国法律援助组织生存发展艰难, 处于自生自灭的状态, 社会组织对法律援助的贡献十分有限。表3的数据显示, 2005— 2014年间社会组织和法律援助志愿者承办案件占案件总量的2%— 5%, 年均增长率仅为0.27%。而就在同一时期, 我国的社会组织获得了长足的发展, 至2013年底, 全国社会组织数量已经达到54万多个, 自2000年以来保持了年均10.2%的增长速度, 逐渐成为一种重要的社会力量。法律援助社会参与度低的可能解释是相关法规、政策的缺位, 至今没有出台关于鼓励和促进社会组织参与法律援助事业的法规、政策。十八届三中全会提出创新社会治理体制, 激发社会组织的活力, 将适合由社会组织提供公共服务和解决的事项交由社会组织承担。在各领域充分吸收社会组织参与治理的大背景下, 应当加快研究和制定促进法律援助社会化参与的法规、政策, 以使社会力量成为政府法律援助真正的合作伙伴。

综上所述, 法律援助政府主导的中国模式存在明显不足, 限制了法律援助满足公众需求的能力。法律援助“ 政府责任、律师义务、社会参与” 的模式定位是我国法律援助制度运行的基本思路, 然而在实践中, 这种模式存在内部缺陷:政府责任强调政府在法律援助经费投入上的义务, 受国家财政能力的限制, 仅靠国家经费投入难以满足持续增长的法律援助需求; 对律师法律援助义务的强制规定存在理论和实践上的悖论, 制约了法律援助案件质量的提高; 行政化的组织运作模式使法律援助机构运行效率不高, 造成了有限资源无法合理配置, 同时, 政府管理目标的导向使法律援助供给结构失衡, 使社会领域自发参与法律援助的自治功能受到抑制, 未能发挥应有的作用。

依法治国的全面推进, 对法律援助制度的保障能力提出了更高的要求, 而现有模式的内在缺陷又使我国法律援助事业遇到了发展瓶颈, 因此, 亟须在扩大供给能力、提升供给质量的目标下对我国法律援助模式进行改革。改革的方向是重新定位法律援助的责任主体, 建立多元化供给机制, 构建国家责任下的政府、市场、社会多元协同治理模式。

1.从政府责任向国家责任的转变

从20世纪90年代开始试点到2003年《法律援助条例》的制定, 法律援助被定位为政府责任, 然而法律援助制度所具有的促进社会公平正义以及维护司法公正、社会稳定、人权保障等价值绝非政府职能所能承载。法律援助不仅是政府提供的一项法律服务, 也是我国法治体系的重要组成部分, 将法律援助局限为政府责任, 降低了其应有的地位。如关于法律援助全国性的立法《法律援助条例》仅仅是国务院的行政法规, 政府责任被下放为县级以上四级政府身上, 而由各级政府主导建立的法律援助体系具有高度分散的特点, 难以形成统一的法律援助国家政策。

对法律援助政府责任的定位反映了我国特定时期政府在国家和社会管理中的全能型角色, 政府就等同于国家。对政府责任的强调, 导致政府在法律援助方面具有绝对话语权, 不管是组织管理方面还是具体的法律服务提供方面都带有强烈的行政色彩, 忽视了市场机制以及社会机制在公共服务管理中的作用。然而, 与其他公共事业领域一样, 这种政府主导的模式在市场经济获得充分发展之后受到了挑战。在新公共管理运动兴起的背景下, 国家治理结构的变革着力于调整政府与市场的关系, 进而促进政府职能的转变[6]。2000年以来我国非政府组织(NGO)的兴起, 又进一步形成了对“ 政府与市场” 二元结构的有益补充。十八届三中全会提出推进国家治理体系和治理能力现代化, 标志着以政府、市场和社会为三大基本要素的国家治理体系在我国的确立。

在国家治理能力现代化的背景下, 将法律援助定位为国家责任, 有助于厘清法律援助的内部关系。法律援助是国家治理体系的重要组成部分, 应当由国家统一立法, 政府作为法律的执行者具体负责法律援助的组织管理工作。同时, 在法律援助制度的发展过程中, 应当遵循国家治理能力现代化的路径, 通过政府、市场、社会三大力量共同协作, 提升治理能力。

2.国家责任与律师义务

在当前法律援助模式下, 律师和基层法律服务工作者提供免费法律援助服务保证了法律援助的快速发展, 但这种发展模式已受到不少质疑, 认为这是政府将其法律援助责任转嫁给律师[7]。在明确了法律援助是国家责任的语境下, 律师的法律援助义务应当从其职业伦理和社会责任的角度去解读。国家赋予律师法律服务资格的专有性, 律师必然要承担起相应的社会责任; 但律师法律援助义务的实现方式需要与具体办理法律援助案件脱钩, 取消律师必须完成一定数量法律援助案件的规定, 拓展律师履行法律援助义务的形式, 比如税收、捐赠等, 所得收入纳入法律援助经费进行统一管理使用。与此同时, 政府也要在法律服务提供模式上进行相应的改革, 分阶段推行政府购买服务的方式, 使律师事务所和律师作为市场主体通过公平竞争, 有序参与到法律援助中来。

我国目前的法律援助供给方式主要有三种:一是法律援助机构直接提供法律援助服务(可称之为“ 行政化的供给方式” ); 二是法律援助机构指派律师和基层法律工作者办理法律援助案件并给予案件补贴; 三是由社会组织和志愿者提供法律援助服务。表面上看, 除了法律援助机构的行政化供给, 作为法律服务主体的律师以及社会组织都参与了法律援助供给, 从而使该模式具有多元供给的特征, 但究其实质, 仍然是行政化供给的延续。律师办理法律援助案件领取补贴, 并非遵循市场化的价格机制, 也并非基于市场的自由竞争, 而是行政指派。即便是现在如火如荼地进行的政府购买法律援助服务, 也仍是建立在律师等法律服务者提供无偿法律服务前提下的定额补贴模式, 并非真正意义上的市场化。且社会组织对法律援助参与有限, 在接受政府指派后也领取案件补贴, 与政府法律援助工作重叠, 这与社会组织的角色定位不符, 无法有效增进法律援助的总量供给。因此, 有必要对法律援助市场化、行政化、社会化的供给方式进行重新定位和设计。

1.法律援助的市场化探索

法律援助市场化的前提是存在一个较为完善的法律服务市场, 在这个市场中存在购买者和服务提供者, 服务的价格由市场竞争机制来调节, 市场运作遵循合同和契约的精神。法律服务市场化的主体, 一方面是作为购买者的政府; 另一方面是服务提供者的市场主体, 具体来说, 主要是以市场运行机制为依托的各律师事务所及其从业律师(另外, 各类提供法律援助的社会组织在通过市场机制参与法律援助服务提供时, 也被认为是市场化的参与主体, 此处的讨论以律师和律师事务所为重心。)。市场化建立在交易双方平等地位的基础上, 因此, 将律师法律援助义务与必须完成一定数量的法律援助案件的履行方式相剥离, 是律师和律师事务所获得平等市场主体地位的制度保障。

市场化运行有待于建立完善的政府购买法律援助服务机制。2015年6月《关于完善法律援助制度的意见》中, 明确提出了加大政府购买法律服务的力度, 这为法律援助市场化发展指明了方向。2014年以来, 各级政府已经把法律援助纳入政府采购项目, 但就其实施方式来看, 仍然沿用“ 定额补贴” 的模式, 并没有按照政府采购项目的程序和规则来运行[8]。因此, 未来应进一步推动合同招标(合同招标是工业化国家公共服务输出市场化的主要形式, 又称为合同出租或合同外包, 是公共服务市场化过程中应用最为广泛的模式。参见周义程、蔡英辉《公共服务合同制购买的运作风险及其防范策略》, 载《行政论坛》2016年第1期, 第4651页。)等公共服务市场化的方式在法律援助领域的应用。当然, 法律援助的市场化不仅是指由政府向市场购买法律援助服务, 还包括一切符合市场经济发展规律的做法, 如根据经济学的供给需求理论, 在法律援助资源既定的情况下, 寻求法律援助服务的均衡产量和均衡供给, 从而制定出法律援助案件的合理范围; 另外, 可以探讨在一些民事法律援助案件中建立受援人费用分担机制(法律援助受援人分担费用机制源于英国, 目前已被美国、比利时、德国等二十多个国家和地区所采纳, 其主要方式是对反映法律援助经济困难标准进行层次性划分, 对于可获得全部免费法律援助服务范围以外的人, 可以通过分担一定费用的方式使其获得法律援助服务。这一机制的目的是在资源一定的情况下, 尽可能地扩大法律援助的受益覆盖面。参见法言《关于法律援助受援人分担费用制度几个基本问题的研究(二):中外制度比较》, 载《中国司法》2014年5期, 第3437页。); 在条件成熟的情况下, 还可以探讨建立诉讼保险(Legal Expenses Insurance)制度(诉讼保险又称法律费用保险, 投保人通过购买特定的险种, 在发生诉讼时, 由保险公司通过理赔方式向投保人支付诉讼费用。广义上的诉讼保险还包括对投保人的法律咨询、法律交涉等法务活动提供费用的保险。参见罗筱琦《诉讼保险制度再探》, 载《现代法学》2006年第4期, 第9599页。), 利用法律服务业和保险业的利益协同性[9], 将其纳入社会保障范围之内, 进一步覆盖法律援助的受益面。

市场化对整个法律援助系统的价值在于:(1)促进政府管理角色的回归, 使其从具体服务提供者繁重的任务中获得解放, 从事必躬亲的“ 划桨者” , 转变为运筹帷幄的“ 掌舵人” , 精简机构, 节约行政成本, 提升行政效率。(2)解决了法律服务市场逐利性与法律援助公益性的矛盾, 有利于提升法律援助案件的质量。缩小法律援助案件补贴与市场价格之间的差距, 使律师办理法律援助案件能得到合理的回报。同时, 辅以价格、税收等宏观调控手段, 对于其他没有承揽法律援助案件的律师和律师事务所, 可以通过付费的方式来履行法律援助义务, 补贴法律援助的招标价格。律师是高税收行业, 国家可以对承办法律援助案件的律师和律师事务所给予税收等政策优惠。律师有办理法律援助案件的内在激励, 再辅以政府作为购买者对其服务质量的监督机制, 从而可有效提高法律援助案件质量。

2.法律援助的行政化保障

法律援助的行政化保障主要指政府及其所属的法律援助机构直接提供法律援助服务, 并有较多的政策和资金倾斜, 通过行政化手段提升法律援助薄弱地区和领域的发展水平。法律援助市场化供给需要特定的条件制约, 在市场失灵的特定地区和领域扩大法律援助行政化保障具有现实必要性。法律援助供给的行政化保障主要侧重于以下三个方面:

第一, 通过行政化的保障实现法律援助区域间的平衡发展。我国地域辽阔, 地区之间社会、经济发展不平衡, 法律服务市场的发展程度也是如此。以浙江省为例, 至2014年6月, 浙江省有律师事务所1 107家、律师13 277人, 但地区之间律师数量差距很大, 省会杭州市有4 422名律师, 而一些经济欠发达的山区、海岛县(市)律师资源严重不足, 全省90个县(市、区)中, 7个县(市)只有一家律师事务所, 8个县(市)律师人数不足10人(参见浙江省司法厅《关于支持律师资源不足地区加快公共法律服务体系建设的指导意见》, 2014年8月8日。)。浙江省内法律服务资源的差异只是全国的一个缩影。就全国范围来看, 很多地区由于社会、经济、文化等多方面的限制, 法律服务资源十分匮乏, 这些地区显然还不具备法律援助市场化的充分条件, 应通过政策和资金的倾斜、行政力量的推动来确保欠发达地区法律援助的跨越式发展。

第二, 通过行政化保障促进法律援助薄弱领域的发展。我国法律援助案件构成比例中, 刑事法律援助案件数量偏低, 法律援助对刑事司法公平的保障力度不够。在刑事法律服务市场本就不繁荣的情况下, 单凭市场的力量无法纠正长时间形成的结构失衡。在未来的发展中, 政府需要加大对刑事法律援助工作的特殊扶持和行政化保障:(1)设立专项经费。在法律援助经费的存量及增量投入上, 优先考虑、优先保障刑事法律援助。(2)强化管理职能, 对案件进行分层细化, 制定不同的援助策略。刑事案件本身具有复杂多样性, 存在地域分布不均以及轻重罪案件、简单和复杂案件的区别, 如果不予区分而投入相同的资源、采取单一的模式, 则不利于刑事法律援助成本的控制和整体效率的提高。从国外经验来看, 刑事法律援助体系可以由不同的机制构成, 如美国刑事法律援助体系由指定律师制度、公设辩护人制度和合同制三种实施机制构成[10]。对于大量轻罪和简单案件可以适用市场化的合同机制; 对于刑事案件多发、当地律师资源不足、不具备市场化条件的地区以及少数重罪、复杂案件, 可以探索公设辩护人制度, 将其纳入国家公务员序列, 由国家提供工资、福利等相关待遇, 专职从事统一指派的刑事法律援助辩护工作, 发挥其稳定性、高效性、专业性优势[11]。

第三, 通过行政化保障推动法律援助新领域、新机制的成熟。法律援助范围的扩大以及司法改革的制度创新, 使一些新的事项和工作机制被纳入法律援助体系中, 对于这些处于试点和磨合阶段的法律援助服务内容尚缺乏成熟的经验。如法律援助参与申诉案件代理, 法律援助机构在法院、看守所派驻值班律师, 法律援助参与刑事速裁程序、刑事和解、死刑复核案件等试点工作机制。这些新的法律援助形式需要通过政府直接提供法律援助服务以确保试点工作的顺利完成, 在形成成熟的工作机制后, 可以在有条件的地区逐渐推行市场化。

3.法律援助的社会化补充

法律援助不仅要依靠市场化和行政化的力量, 未来还应该着重培育社会法律援助力量, 以弥补“ 政府失灵” 、纠正“ 市场失灵” , 在政府力不从心、市场不愿涉足的领域发挥拾遗补阙的作用, 具体表现为丰富法律援助形式、促进法律援助总量增长。政府在法律援助社会化过程中, 主要担任着管理的角色, 如探讨建立社会组织参与法律援助的准入机制, 对各类涉法社会组织实施分类管理, 统筹法律援助社会化的整体规划, 形成社会法律援助与政府法律援助协调发展的机制等。法律援助的社会化可以从以下三个方面展开:

第一, 法律援助社会化要与政府法律援助进行合理分工, 形成优势互补的发展模式, 避免边界不清的重复投入。具体而言, 社会组织可以将业务向法律援助的核心业务外围延伸。例如政府可以将法律援助咨询、代拟法律文书、法律援助宣传等业务剥离出来, 通过购买的形式交由社会组织承担, 社会组织的多样性和专门性更有利于高效地开展这些业务。通过社会组织的咨询服务可以在当事人申请政府法律援助之前获得初步分流, 有助于减轻政府的工作压力。在宣传方面, 社会组织可以发挥与特定人群联系密切的优势, 加强对特定人群的宣传, 提高法律援助知晓率。在具体案件代理上, 社会组织主要承担法定法律援助事项范围外的案件, 法律援助机构应与社会组织保持顺畅的沟通机制, 使不符合法律援助条件的申请及时流转到相应的法律援助社会组织中去。另外, 对于法律援助案件办理前后当事人的心理安抚以及困境帮扶等, 社会组织更具优势, 这些延伸工作可以使法律援助对贫困群体的扶助产生更实质的效果。

第二, 社会组织法律援助的专门化。如果说政府法律援助着眼于法律援助的覆盖广度, 那么社会组织法律援助应当以专门化、精品化作为自身的优势定位。目前民间法律援助组织往往缺乏明确的专业定位, 大部分是提供综合法律援助服务, 缺乏竞争力, 很难获得社会信任, 更难获取社会资源支持, 往往缺乏可持续性的发展动力。从发展趋势来看, 社会组织的法律援助应当加强专业化服务, 寻求服务重点, 尝试专业攻关, 形成核心竞争优势, 产生社会影响力, 吸收社会资源, 从而成为法律援助事业中不可替代的重要力量。

第三, 法律援助社会组织应建立长远的经营计划和运营机制。在参与社会活动、运用市场规则的过程中获得生存和发展的资源, 实现法律援助资源获取的多样化。法律援助的社会化旨在在政府法律援助之外增加法律援助总供给, 因此, 资源获取应首先考虑从社会自身系统中募集, 如争取国际援助基金、慈善基金、社会捐赠等, 探索并拓展社会组织法律援助经费的新渠道。如近年来试行的彩票公益金法律援助项目吸引、引导、培育了一批民间法律援助服务组织, 拓展了民间法律援助组织的经费来源渠道, 促进了民间法律援助机构的专业化和规模化建设, 同时也催生了新的法律援助组织诞生(参见唐钧、李敬《探索社会组织参与公共法律服务提供的有效途径— — 对中国法律援助基金会组织实施彩票公益金法律援助项目的讨论》, 载《中国司法》2013年第12期, 第5255页。)。

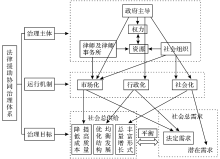

我们可以将这种通过政府、市场、社会的合作来提升法律援助治理能力的方式称为多元协同治理模式[12]。协同治理意味着在公共事业管理中, 政府以外的行动人加入到治理中, 为达到共同的目标, 各行动人共同努力[13]。对法律援助的协同治理而言, 意味着以政府为主导的多元治理主体, 通过权力与资源的互动达成协同治理的意向, 并在一定的运行机制下实现提升法律援助治理能力的共同目标。换言之, 法律援助协同治理体系即是以律师和律师事务所为代表的市场主体、以政府为代表的行政主体以及以各类社会组织为代表的社会主体, 在政府的主导下, 通过市场化、行政化和社会化的运行方式提供法律援助服务, 实现法律援助社会总供给与总需求的动态平衡。在这一系统的三个层级(治理主体、运行机制、治理目标)之间以及每个层级的子系统内部都存在协同、互动关系, 当这些系统要素之间通过互相协调、互相影响, 能够采取集体行动的时候, 系统整体就呈现出规律的有序运动[14], 如图6所示。

1.治理主体子系统间的平衡

在治理主体这一子系统内, 由政府、律师及律师事务所、社会组织的三元结构组成, 这些组织和行为者具有不同的价值和利益追求, 拥有不同的优势资本。对于政府而言, 政府代表国家拥有规则制定的权力, 从而影响资源分配, 但政府仅仅依靠自身权力和资源无法实现法律援助的治理目标。对于律师而言, 法律援助是社会责任和法律义务, 但通过所掌握的法律服务智力和效率资源追逐利润也是律师行业市场化的需求。对于社会组织而言, 在参与公共服务的过程中有自身的组织目标定位, 同时也有一套有别于行政和市场的资源获取方式。如何将这三类价值和利益追求不同的主体整合进法律援助的协同治理体系, 需要不同的运行机制, 在权力和资源的互动中实现共赢的局面。

2.运行机制子系统间的平衡

通过市场化的子系统内, 在政府和律师之间达成合作, 分别向系统输入各自的优势资源, 政府投入法律援助经费, 律师投入智力和效率资源, 这些资源通过竞争、价格、供求、风险承担等市场机制进行有效整合, 从而得到双赢的结果。与此相同, 行政化和社会化的运行系统也遵循着相似的机制。在运行机制的三大系统内, 协同治理强调各主体之间自愿、平等与协作关系:首先是政府不再仅仅依靠行政命令与其他主体建立联系, 而是通过三方主体之间的协商对话、相互合作等方式建立共赢的伙伴关系; 其次是政府尊重各个主体内部自我治理的自由, 减少对市场组织和社会组织的行政干预。但这并不意味着政府的作用变得无足轻重, 相反, 政府的作用会越来越重要。

3.政府在系统平衡中的作用

市场和社会在各自的价值和利益指引下参与法律援助, 是一种自发的秩序。多主体的合作是否能产生1+1> 2的结果, 还有待于政府这双有形的手在集体行动的规则、目标的制定以及组织间的协调方面发挥宏观的调控作用, 政府仍然在协同过程中处于核心地位。在一个典型的协作性公共管理案例中, 政府仍然要为公共物品和服务的提供承担最终的责任[15], 政府可通过法律和经济杠杆制衡市场化和社会化中任何财政、信息和运行的不对称[16]40。具体而言, 在法律援助中, 政府应当着力于规则体系的构建, 主要包括:政策体系的构建, 主要规定公民享有什么样的法律援助权利; 组织体系的构建, 包括法律援助的管理者、提供者、相关方及责任配置; 服务体系的构建, 指政府提供什么样的产品和服务; 程序系统的构建, 包括标准规范、制度和机制; 文化价值体系的构建, 包括法律援助的理论、价值、知识、技能体系等(以上关于高效的法律援助体系, 根据联合国《关于在刑事司法系统中获得法律援助机会的原则和准则》 中强调的要素归纳而成, 参见http://www.criminallegalaid.org/a/flfg/3030.html, 2016年8月10日。)。构建规则体系, 是政府法律援助宏观调控的主要方式。

4.治理目标的达成

在规则体系的指引下, 使市场化、行政化、社会化的成果形成实现治理目标的合力。对于法律援助的社会总供给而言, 市场化着眼于降低成本、提高质量, 行政化对应于优化结构、均衡发展, 社会化注重于总量增长、丰富形式。对法律援助的社会总需求而言, 市场化和行政化主要保障法律规定范围内的法律援助需求, 而社会化可以将潜在的法律援助需求作为保障对象。在子系统实现各自系统目标的前提下, 法律援助的社会总供给与总需求之间动态平衡这一整体治理目标也将得以实现。

我国目前政府主导下的法律援助制度, 将法律援助定位为政府责任而忽视了其维护社会公平正义、人权保障、司法公正、社会稳定的国家责任( 国家责任与政府责任是一对辩证统一的概念体系。国家责任与政府责任在责任主体、责任相对人、责任指向性以及履行方式等方面存在区别。), 限制了法律援助的发展空间, 这是我国法律援助制度设计的一大误区。法律援助资源输入仅仅依靠政府财政经费投入, 具有不可持续性; 政府行政化的组织运作方式, 导致资源浪费、行政效率低下、案件结构失衡以及社会参与度低。上述缺陷带来的问题使法律援助的供给能力始终无法满足社会的需要, 供给质量也不理想。

应当说, 在我国法律援助制度设计之初, 定位为“ 政府责任、律师义务、社会参与” 的模式并没有错, 主要不足在于对责任、义务、参与没有进行合理的制度设计。政府责任是管理责任还是提供者的责任?律师义务的基础是什么, 履行方式是否一定是办理具体的法律援助案件?社会参与应当如何实现?在我国法律服务市场仍不成熟的情况下, 采用政府直接提供法律援助服务与指派社会律师和基层法律服务工作者承办法律援助案件相结合的方式, 符合当时的现实要求。同一时期, 我国社会组织尚处于复苏和探索发展期, 《法律援助条例》中规定的社会参与也仅限于宣示意义, 并没有实质性的鼓励参与机制。在这种背景下, 形成了政府全面主导的法律援助模式是可以理解的。

时至今日, 国家治理格局已经发生了巨大的变化, 政府、市场和社会在国家治理格局中的地位和作用日渐清晰。国家对依法治国、社会公平正义、人权保障的重视, 使法律援助作为一种基础保障制度承载了更大的价值和使命, 相应的法律援助制度也应该有所创新和发展。就当下的改革而言, 应当确立法律援助的国家责任, 在国家治理体系的总体框架内, 探索政府、市场和社会在法律援助制度中角色和作用, 构建法律援助多元协同治理模式。发挥政府在法律援助制度中的宏观管理监督作用, 市场在法律援助中的效率和竞争机制, 社会在法律援助中的多样、补充价值。在推进国家治理体系和治理能力现代化的大背景下, 法律援助的多元协同治理模式应在国家法治建设中找到恰当的系属并发挥更大的作用。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|